Выберите правильно построенную пищевую цепь лиса сова мышь хомяк рожь

Изучите фрагмент экосистемы океана, представленный на рисунке, и выполните задания.

Выберите из приведённого ниже списка два понятия, которые можно использовать для экологического описания кальмара.

1) хищное животное

3) консумент I порядка

4) консумент II или III порядка

5) растительноядное животное

К экологическим характеристикам вида относятся ареал, экологические условия, благоприятные для существования особей данного вида и популяционная структура вида. Любая популяция существует в определенном сообществе в конкретных условиях и приспособлена к совместной жизни с другими видами, она занимает в природном сообществе определенную экологическую нишу. Экологическая ниша определяется всем комплексом факторов среды, необходимых для существования популяции, вида.

Основу биоценоза составляют автотрофные организмы — продуценты (образователи) органического вещества. Сообщество растений называют фитоценозом, животных — зооценозом. В процессе фотосинтеза происходит образование органического вещества, за счет которого питаются гетеротрофы.

Гетеротрофные организмы делятся на две группы: консументы — потребители и редуценты — разрушители органического вещества. Консументы 1-го порядка — растительноядные, консументы 2-го порядка — плотоядные животные, консументы 3-го порядка — хищники.

Редуценты потребляют неживое органическое вещество, разлагая его до углекислого газа и минеральных веществ, они замыкают круговорот биогенных элементов в природе.

Мелкие животные, питающиеся неживыми органическими веществами — дождевые черви, жуки-мертвоеды, навозники относятся к консументам — детритофагам.

Итак, кальмар — 1) хищное животное и 4) консумент II или III порядка.

Правило гласит: «Не более 10% энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня к последующему». Рассчитайте величину энергии (в кДж), которая переходит на уровень криля при чистой годовой первичной продукции экосистемы, составляющей 5000 кДж. Поясните свои расчёты.

Величина энергии 500 кДж. В любой из пищевых цепей криль находится на уровне консумента I порядка, значит, к нему приходит 0,1 (10%) от первичной годовой продукции.

Составьте пищевую цепь из четырёх организмов, в которую входит тюлень Росса, начиная с продуцентов. В ответе запишите последовательность букв.

Цепь питания: фитопланктон (И) → криль (Д) → кальмар (К) → тюлень Росса (З).

Цепь питания: фитопланктон (И) → криль (Д) → рыба (Л) → тюлень Росса (З).

Ответ: ИДКЗ, или, ИДЛЗ.

Цепь питания: фитопланктон (И) → криль (Д) → тюлень крабоед (В) → морской леопард (Г) или касатка (Б).

Ответ: ИДВГ, или ИДВБ.

Составьте пищевую цепь из четырёх организмов, в которую входит мышь, начиная с продуцентов. В ответе запишите последовательность букв.

Изучите фрагмент экосистемы леса, представленный на рисунке, и выполните задания.

Выберите из приведённого ниже списка два понятия, которые можно использовать для экологического описания дубового усача.

2) стволовой вредитель

3) консумент I порядка

4) консумент II порядка

5) плотоядное животное

К экологическим характеристикам вида относятся ареал, экологические условия, благоприятные для существования особей данного вида и популяционная структура вида. Любая популяция существует в определенном сообществе в конкретных условиях и приспособлена к совместной жизни с другими видами, она занимает в природном сообществе определенную экологическую нишу. Экологическая ниша определяется всем комплексом факторов среды, необходимых для существования популяции, вида.

Основу биоценоза составляют автотрофные организмы — продуценты (образователи) органического вещества. Сообщество растений называют фитоценозом, животных — зооценозом. В процессе фотосинтеза происходит образование органического вещества, за счет которого питаются гетеротрофы.

Гетеротрофные организмы делятся на две группы: консументы — потребители и редуценты — разрушители органического вещества. Консументы 1-го порядка — растительноядные, консументы 2-го порядка — плотоядные животные, консументы 3-го порядка — хищники.

Редуценты потребляют неживое органическое вещество, разлагая его до углекислого газа и минеральных веществ, они замыкают круговорот биогенных элементов в природе.

Мелкие животные, питающиеся неживыми органическими веществами — дождевые черви, жуки-мертвоеды, навозники относятся к консументам — детритофагам.

Итак, дубовый усач — 2) стволовой вредитель и 3) консумент I порядка.

Правило гласит: «Не более 10% энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня к последующему». Рассчитайте величину энергии (в кДж), которая переходит на уровень ястреба при чистой годовой первичной продукции экосистемы, составляющей 200 000 кДж. Поясните свои расчёты.

Величина энергии 200 кДж. В любой из пищевых цепей ястреб находится на уровне консумента III порядка, значит, к нему приходит 0,001 (0,1%) от первичной годовой продукции.

Составьте пищевую цепь из четырёх организмов, в которую входит зяблик, начиная с растения. В ответе запишите последовательность букв.

Цепь питания: дуб (Р) → личинка пяденицы (Д) → зяблик (Е) → ястреб (А)

Цепь питания: дуб (Р) → дубовый заболонник (З) → зяблик (Е) → ястреб (А)

Ответ: РДЕА, или, РЗЕА

Цепь питания: дуб (Р) → мышь (П) → лисица (Н) → пухоед (М).

Цепь питания: дуб (Р) → мышь (П) → куница (О) → пухоед (М).

Ответ: РПНМ, или, РПОМ.

Составьте пищевую цепь из четырёх организмов, в которую входит личинка подёнки, начиная с детрита. В ответе запишите последовательность букв.

Изучите фрагмент экосистемы водоёма, представленный на рисунке, и выполните задания.

Выберите из приведённого ниже списка два понятия, которые можно использовать для экологического описания рака.

2) хищное животное

4) теплокровное животное

К экологическим характеристикам вида относятся ареал, экологические условия, благоприятные для существования особей данного вида и популяционная структура вида. Любая популяция существует в определенном сообществе в конкретных условиях и приспособлена к совместной жизни с другими видами, она занимает в природном сообществе определенную экологическую нишу. Экологическая ниша определяется всем комплексом факторов среды, необходимых для существования популяции, вида.

Основу биоценоза составляют автотрофные организмы — продуценты (образователи) органического вещества. Сообщество растений называют фитоценозом, животных — зооценозом. В процессе фотосинтеза происходит образование органического вещества, за счет которого питаются гетеротрофы.

Гетеротрофные организмы делятся на две группы: консументы — потребители и редуценты — разрушители органического вещества. Консументы 1-го порядка — растительноядные, консументы 2-го порядка — плотоядные животные, консументы 3-го порядка — хищники.

Редуценты потребляют неживое органическое вещество, разлагая его до углекислого газа и минеральных веществ, они замыкают круговорот биогенных элементов в природе.

Мелкие животные, питающиеся неживыми органическими веществами — дождевые черви, жуки-мертвоеды, навозники относятся к консументам—детритофагам.

Итак, рак — 1) детритофаг и 3) консумент.

Правило гласит: «Не более 10% энергии поступает от каждого предыдущего трофического уровня к последующему». Рассчитайте величину энергии (в кДж), которая переходит на уровень зоопланктона при чистой годовой первичной продукции экосистемы, составляющей 300 000 кДж. Поясните свои расчёты.

Величина энергии 30 000 кДж. в любой из пищевых цепей зоопланктон находится на уровне консумента I порядка, значит, к нему приходит 0,1 (10%) от первичной годовой продукции.

Составьте пищевую цепь из четырёх организмов, в которую входит зоопланктон, начиная с продуцентов. В ответе запишите последовательность букв.

Цепь питания: фитопланктон (Д) → зоопланктон (Б) → пескарь (З) → щука (Г).

Цепь питания: фитопланктон (Д) → зоопланктон (Б) → карась (В) → щука (Г).

Ответ: ДБЗГ, или, ДБВГ.

Детрит — мёртвое органическое вещество, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания, которое состоит из останков беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных и др.;

ИЛИ, совокупность мелких (от нескольких мкм до нескольких см) неразложенных частиц растительных и животных организмов или их выделений, взвешенных в воде или осевших на дно водоёма.

Цепь питания: донный ил (М) → мотыль (Л) →личинка подёнки (И) → пескарь (З).

Цепь питания: донный ил (М) → мотыль (Л) →личинка подёнки (И) → карась (В).

Ответ: МЛИЗ, или, МЛИВ.

Составьте пищевую цепь из четырёх организмов, в которую входит лисица, начиная с продуцентов. В ответе запишите последовательность букв.

Изучите фрагмент экосистемы леса, представленный на рисунке, и выполните задания.

Выберите из приведённого ниже списка два понятия, которые можно использовать для экологического описания ежа обыкновенного.

1) плотоядное животное

2) консумент I или II порядка

4) растительноядное животное

5) всеядное животное

К экологическим характеристикам вида относятся ареал, экологические условия, благоприятные для существования особей данного вида и популяционная структура вида. Любая популяция существует в определенном сообществе в конкретных условиях и приспособлена к совместной жизни с другими видами, она занимает в природном сообществе определенную экологическую нишу. Экологическая ниша определяется всем комплексом факторов среды, необходимых для существования популяции, вида.

Основу биоценоза составляют автотрофные организмы — продуценты (образователи) органического вещества. Сообщество растений называют фитоценозом, животных — зооценозом. В процессе фотосинтеза происходит образование органического вещества, за счет которого питаются гетеротрофы.

Гетеротрофные организмы делятся на две группы: консументы — потребители и редуценты — разрушители органического вещества. Консументы 1-го порядка — растительноядные, консументы 2-го порядка — плотоядные животные, консументы 3-го порядка — хищники.

Редуценты потребляют неживое органическое вещество, разлагая его до углекислого газа и минеральных веществ, они замыкают круговорот биогенных элементов в природе.

Мелкие животные, питающиеся неживыми органическими веществами — дождевые черви, жуки-мертвоеды, навозники относятся к консументам — детритофагам.

Итак, ёж — 2) консумент I или II порядка и 5) всеядное животное (т. к. ёж может питаться и животной пищей и растениями).

Пищевая цепь поля, пример — как составить?

В природе всё создано со смыслом. Прежде всего этот смысл заключается в сохранении энергии. Как правило, энергию все живое получает с пищей. Поэтому создаются пищевые цепочки. Каждое звено такой цепочки представляет собой отдельный вид растений, насекомых, птиц, млекопитающих и так далее. Другими словами, один вид создан природой, чтобы быть съеденным другим видом.

Поле — это богатый мир и животных, и растений, в котором есть место представителям очень многих видов. Конечно, есть своя специфика у поля картофельного, например, или зернового, или подсолнечника и так далее. Пищевых цепочек можно построить сколь угодно много.

Одна из самых простых пищевых цепочек для поля:

Растения — млекопитающее животное (корова, коза, лошадь) — человек (который использует молоко и мясо животных).

Или такая пищевая цепочка:

Растения — млекопитающее животное — микроорганизмы (разлагающие экскременты животных) — растения (которые поглощают питательные вещества из разложившихся экскрементов — удобрения).

Поле — это большое пространство, чаще всего предназначенное для сельскохозяйственной деятельности. Но на нем не только растения, но и многие животные, что образуют пищевую цепь поля. Примеры такие есть:

Пшеница — мышь — змея — орел

капуста — гусеница — синица — орел

рожь — червяк (ест корни) — крот — лисица

клубника- майский жук — крот — сова

ячмень — хомяк — сова

горох — кузнечик — лягушка — уж — ястреб

кукуруза — кузнечик — ящерица — сова

клевер — дождевой червь — землеройка — орел

подсолнечник — личинка майского жука — крот — куница — лиса

В природе абсолютно все организмы питаются и благодаря этому получают энергию для жизнедеятельности. Употребляя в пищу друг друга, организмы в экосистеме образуют пищевые цепи. Сами организмы называются звеньями цепи, они связанны между собой в отношениях «пища — потребитель».

Поле можно назвать своеобразной экосистемой. Она создана при участии человеческой деятельности, поэтому будет не столь разнообразна. Составим цепь питания, характерную для поля, она может включать в себя следующие звенья:

пшеница – саранча – мышь – гадюка – ястреб.

рожь – мышь полевка – уж – орел.

клевер – гусеница – воробей – сова.

Поле — это особое природное сообщество, которая отличается от естественных природных сообществ тем, что растения в нем посажены человеком, который за ними ухаживает, который защищает их от вредителей и удаляет сорняки.

Для поля характерны свои цепочки питания, которые оказываются не такими разнообразными как в естественном сообществе, но тем не менее.

Возьмем для примера всем понятное картофельное поле. Когда картофель цветет на его цветки летят различные насекомые опылители. Их ловят насекомоядные птицы. В это время на листьях картофеля появляются колорадские жуки. Их конечно травит человек, но могут есть и другие насекомые, например божьи коровки. Жуки, вернее их личинки, тот же проволочник, питается клубнями картофеля.

Составим цепь питания для картофельного поля:

Картофель — Личинки жуков, Жуки, Бабочки — насекомоядные птицы, хищные жуки — органические останки — микроорганизмы.

Нарисуем схему питания:

Пищевая цепь — это такая цепь, в которой организмы связаны между собой по типу кто кого употребляет в пищу, тем самым сохраняя свой вид. Самые простейшие — это самое первое звено в такой цепи, а крупные и сложные организмы ее замыкают. Представим это на примере пищевой цепи поля:

растение-травоядное животное (корова, например)-человек

При составлении любой пищевой цепи учитываем, что она должна получиться замкнутой. В поле обитает много представителей фауны, да и флора отличается разнообразием. Конечно, не таким, как в лесах, но всё же можно составить несколько пищевых цепочек для поля.

Пример №1: пшеница или рожь – мышь полёвка – змея гадюка или медянка – ястреб или орёл.

Пример №2: рожь или пшеница – суслик или мышь – сова.

Пример №3: трава – гусеница – жаворонок.

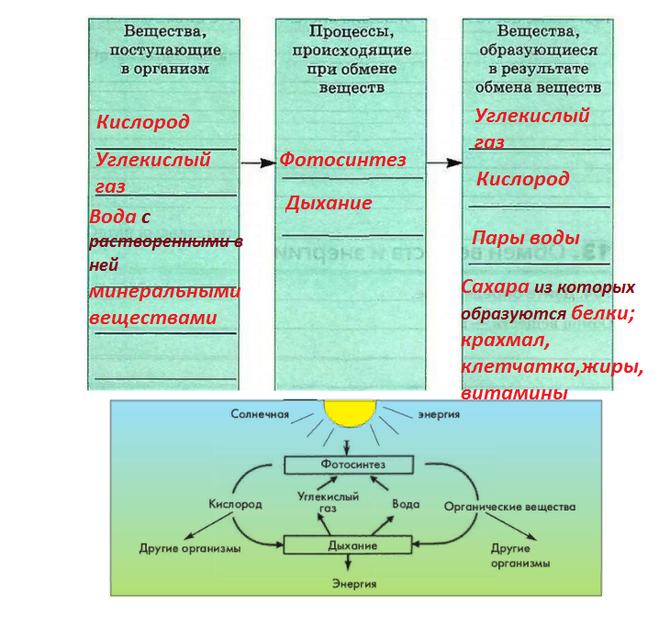

В ходе обмена веществ организмы, для своей жизни, получают из внешней среды нужные вещества и удаляют, опять же в окружающую их внешнюю среду, ненужные вещества.

Без такого обмена веществ, было бы невозможно обновление и рост клеток и обмен веществ поэтому нужен для любого организма, в том числе и растениям.

Касаемо растений, то в содержащихся в них хлоропластах , под действие солнечного света, воды и углекислого газа , синтезируется органическое вещество, в митохондриях наблюдается распад этого органического вещества и синтезируется энергия.

Если заполнить представленную таблицу, то она должна выглядеть так:

Наблюдая жизнь в аквариумах, можно сделать вывод, что на низшей ступени пищевой цепочки этого сообщества находятся циклопы и другой корм, подаваемый в аквариум владельцем, затем идут рыбки из самых шустрых, хватающие пищу или с поверхности воды, или тот, который начинает погружаться, саое последнее звено- аквариумные улитки, присосавшиеся к стенкам или ползающие по дну, они собарают корм, утонувший, прилипший к стеклу- не интересный другим- барбусам, неонам и прочим скаляриям.

Водоросли — это растения, следовательно, они относятся к продуцентам и в подавляющем большинстве случаев именно с них начинаются многие трофические цепочки.

Многочисленные примеры.

- водоросли -> карась -> щука -> выдра;

- водоросли -> рачки -> ёрш -> щука -> норка;

- водоросли -> рачки -> щука -> скопа (хищная птица);

- водоросли -> рачки -> окунь -> щука -> орлан-белохвост (хищная птица);

- водоросли -> рачки -> уклейка (мелкая рыбка) -> щука;

- водоросли -> дафния (рачок) -> циклоп (веслоногий рачок) -> плотва -> щука;

- водоросли -> дафния -> личинка стрекозы -> плавунец (жук) -> окунь -> цапля;

- водоросли -> зоопланктон -> пескарь -> норка;

- водоросли -> дафнии -> сайка (мелкая тресковая рыбка) -> гагара;

- водоросли -> циклопы -> окунь -> чайка;

- водоросли -> рачки -> лосось -> бурый медведь;

- водоросли -> головастики -> ёрш -> цапля;

- водоросли -> рачки -> моллюски -> морж;

- спирогира (нитчатая водоросль) -> инфузория -> дафния -> тритон/гольян -> цапля;

- диатомеи (одноклеточные водоросли с кремниевым панцирем) -> дафния (рачок) -> окунь -> щука;

- диатомеи -> рачки -> треска -> кольчатая нерпа (тюлень) -> белый медведь;

- диатомеи -> криль (мелкие креветки) -> синий кит;

- улотрикс (зеленая водоросль) -> дафния -> жерех (агрессивная хищная рыба);

- хлорелла (одноклеточная зеленая водоросль) -> молодь -> форель -> выдра;

- цианеи (сине-зеленые водоросли) -> моллюски -> енот/ондатра;

- цианеи -> моллюски -> морской ёж -> камчатский краб;

- цианеи -> дафния -> анчоус (мелкая морская рыба) -> пингвин -> касатка;

- ксенококус (зеленая водоросль) -> улитка -> лягушка -> цапля;

- ксенококус -> улитка -> карп -> щука -> белоголовый орлан;

- нитчатые водоросли -> плотва -> окунь -> щука -> серая цапля;

Интересное дополнение.

Относительно недавно ученые начали исследовать уникальную токсичную водоросль Karlodinium veneficum, относящуюся к динофлагеллятам. Это растение — жгутиковый хищник, нередко поедающий мелкую рыбешку и одноклеточные водоросли вроде Storeatula major.

Водоросли такого рода могут являться не только продуцентами, но и консументами (ведь для них характерен смешанный тип питания — и автотрофный, и гетеротрофный). Приведу одну пищевую цепочку в качестве примера:

! кладофора (нитчатая зеленая водоросль) -> креветки -> кашмирский луциан (коралловая рыбка) -> Karlodinium veneficum (хищный динофлагеллят — водоросль).

- кладофора — продуцент;

- креветка — консумент I порядка;

- кашмирский луциан — консумент II порядка;

- водоросль-хищник Karlodinium veneficum — консумент III порядка (а не продуцент).

Выбирайте любые приглянувшиеся трофические цепочки.