Тетания у собак лечение

ГИПОПАРАТИРЕОЗ (ГИПОПАРАТИРОЗ, ТЕТАНИЯ] -HYPOPARATHYREOSIS, TETANIA

Заболевание, обусловленное пониженной секрецией паратгормона и характеризующееся гипокальциемией и приступами тетанических судорог. Примером гипопаратиреоза, по нашим данным, является послеродовая гипо-кальциемия у коров. Это заболевание описано и у собак.

Этиология и патогенез. Причинами болезни могут быть случайное удаление паращитовидных желез в ходе операции на щитовидной железе, травмы, аутоиммунные процессы в железе, воздействие радиоактивных веществ, инфекция, избыточное потребление кальция в виде подкормки (мел и др.). Снижение секреции паратгормона сопровождается плохим усвоением кальция из корма, усиленным его выведением почками, что приводит к гипокальциемии. Резкое снижение кальция в крови и тканях вызывает повышение нервной и мышечной возбудимости с последующим развитием симптомокомплекса тетании, проявляющегося судорожными сокращениями поперечнополосатых и гладких мышц.

Симптомы.

Так как при гипопаратиреозе происходит резкое снижение содержания кальция в крови и тканях, преобладающим симптомом является тетания. Приступы тетанических судорог охватывают отдельные группы мышц: передних и задних конечностей, мышц морды, желудка, кишечника, диафрагмы. Обедненная костная ткань замещается фиброзной. У собак поражаются в первую очередь кости челюстей, спинка носа расширена, зубы смещены, отмечаются боли в суставах. На рентгенограммах кортикальный слой истончен, участки остеолизиса чередуются с «вздутием» костей верхней и нижней челюстей. Отмечаются алопеция, ломкость костей, тусклость эмали, кахексия. У самок малых и карликовых пород заболевание протекает как латентная форма тетании, обостряясь перед течкой или в период щенности и лактации. Характерный признак гипопаратиреоза (тетании) — резкое снижение в сыворотке крови общего и ионизированного кальция и повышение неорганического фосфора. Содержание общего кальция бывает менее 7,5 мг% ( 2 ммоль/л).

Диагноз.

Предварительный диагноз устанавливают по клиническим признакам, окончательный — по результатам определения в крови кальция и фосфора.

Течение и прогноз.

Течение заболевания зависит от этиологических факторов, чаще хроническое. Прогноз осторожный и неблагоприятный.

Лечение.

Для купирования приступа тетании внутривенно вводят 10% -й раствор хлорида кальция или глюконата кальция. Глюконат кальция не вызывает раздражения сосудистой стенки и некроза при введении в околососудистые ткани, но содержит на 50% меньше ионов Са2+ на единицу объема 10%-го раствора, поэтому его доза должна быть увеличена по сравнению с дозой хлорида кальция. В 1 мл 10%-го раствора глюконата кальция содержится 9 мг кальция. Для прерывания приступа тетании внутривенно медленно вводят 10%-й глюконат кальция из расчета максимально 15-20 мг кальция на 1 кг массы тела. Крупной собаке достаточно бывает ввести 5-10 мл 10%-го раствора глюконата кальция. Для коррекции фосфорно-кальциевого обмена назначают дегидротахистерол: по 1-15 капель 0,1% -го масляного раствора ежедневно. Периодически проводят определение содержания кальция и фосфора в сыворотке крови, чтобы не допустить лекарственной гиперкальцие-мии и гипофосфатемии.

Рацион должен содержать корма, богатые кальцием и бедные фосфором. В рационах должно содержаться достаточное количество витамина D.

Тетания у собак, симптомы тетании у собак

Неврологические патологии являются одними из самых малоизученных и плохо поддающихся лечению областей ветеринарии. Генетическая предрасположенность, отрицательное воздействие факторов окружающей среды, осложнения от перенесенных инфекций – вот основные причины, которые могут вызвать тетанию. Грамотный ветеринар-невролог вовремя сможет подтвердить диагноз и принять все необходимые меры для того, чтобы недуг отступил.

Симптомы тетании

- Скованность, снижение активности.

- Прихрамывание на одну или две конечности.

- Нарушение координации.

- Болевой синдром (питомец выражает это звуками, поведением). Особенно при попытке осмотра.

- Изменение походки.

- Резкое изменение поведения.

- Возможно появление судорог.

При тетании у собак наблюдается сразу несколько симптомов. Поэтому, если при прочтении этого списка, вы обнаружили схожие признаки, стоит немедленно обратиться к ветеринару.

Что можно предпринять дома?

Главное, что может сделать хозяин для лечения тетании – это своевременное обращение к ветеринару. Неврология относится к тем сферам медицины, где потерянное время грозит развитием серьезных осложнений. Часто даже можно услышать мнение, что тетания у собак – неизлечима. Но это не так. Наш многолетний опыт подсказывает, что можно добиться положительного прогноза даже в очень сложных случаях.

Чем может помочь ветеринар?

В первую очередь, врач должен провести подробную диагностику, которая может включать в себя:

По результатам обследования врач назначит консервативное или хирургическое лечение. Конкретный план будет зависеть от возраста и сопутствующих заболеваний питомца. Тетания встречается у собак довольно часто, поэтому у нас есть подробный план лечения в каждом конкретном случае.

Обратившись в нашу клинику, вы гарантировано получите необходимую помощь для вашего любимца. Опытная команда профессионалов и современные технологии позволяют предоставить гарантии излечения от этого неприятного недуга. Не теряйте времени зря – позаботьтесь о своем четвероногом друге уже сегодня.

Интересные материалы

Родовая гипокальциемия (эклампсия, родовая тетания) – остро протекающее заболевание, характеризующееся резким снижением уровня кальция в крови и тканях кальция, сопровождается парезом гладких и поперечно–полосатых мышц, кишечника, потерей «сознания».

Может проявиться на последней стадии беременности или, что чаще, сразу после родов, т.к. в этот период у сук возрастает потребность в кальции для выработки молока. Данные осложнения характерны для сук маленького размера, но с большим количеством щенков; связано это с максимальным производством молока между 2 и 4 неделями лактации. Крайне редко подобное осложнение возникает через 40 дней после родов.

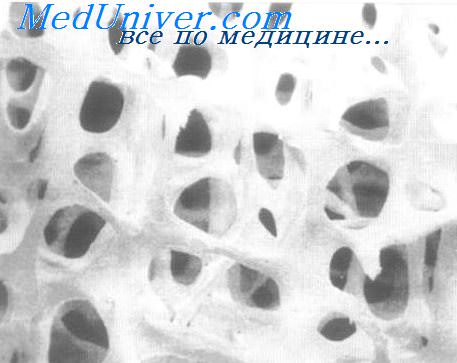

Наибольшее количество кальция у животных содержится в костях (99%). Сравнительно небольшое количество его находится в клетках и межклеточной жидкости.

Гипокальциемия возникает вследствие повышенной необходимости в кальции наряду с уменьшенной доступностью кальция, когда поступление кальция в организм недостаточно или когда нарушается процесс всасывания кальция в кишечнике.

Кальций играет важную роль в нервно–мышечной возбудимости тканей. Ранняя стадия гипокальциемии, которую может не заметить владелец, у животного проявляется в виде беспокойства, отдышки и поскуливания; у собаки развивается излишнее слюнотечение и зуд в области головы. Обычно развитие данного осложнения стремительно. На этой стадии могут развиться такие неврологические признаки, как судороги, расширение зрачков и припадки. Затем повышается температура (> 40,5° C), становятся очевидными проблемы с сердцем (аритмия), что ведет к гибели животного.

Даже после кажущегося успешным лечения могут возникнуть припадки в течение трех недель после появления первых признаков.

Диагностика

Диагноз ставится на основании клинических признаков и анамнеза (послеродовой период, большая потребность в кальции). Диагноз подтверждается результатами биохимического анализа крови (общее концентрация кальция в сыворотке крови < 8 мг/100 мл).

Дифференциальная диагностика: припадки различного происхождения (например, гипогликемия, менингоэнцефалит), а также токсикоз с неврологическими признаками (например, отправление кофеином, стрихнином, свинцом, метальдегидом). Необходимо контролировать количество глюкозы в крови. Важно помнить, что иногда содержание глюкозы у сук с гипокальциемией может быть ниже нормы, в связи с сильным мышечным сокращением.

Лечение

Лечение необходимо начинать сразу же на основании истории болезни и клинических признаков, не дожидаясь результатов лабораторных анализов. Лечение включает внутривенные инъекции 10% кальция глюконата или борглюконата, в дозировке от 5 до 15 мг/кг веса, в зависимости от серьезности клинической картины. Вводить кальций нужно медленно. Если наблюдается тахикардия, сильная брадикардия или рвота, ввод инъекции следует прекратить.

После улучшения и стабилизации общего состояния животного, кальций нужно давать перорально, особенно, карбонат или глюконат кальция (50 мг/кг веса, два раза в день) или бикарбонат фосфата (125 мг/кг веса, три раза в день), а также витамин Д (10000–25000 ед., ежедневно). В некоторых случаях рекомендовано инъекционное введение препаратов с кальцием.Для достижения быстрого эффекта от лечения, необходимо убрать щенков от своей матери на 12–24 часов. При рецидиве щенков нужно совсем забрать от суки.

Параллельно с лечением суки необходимо заботиться о новорожденных щенках. Чтобы предупредить заболевание, во время беременности и лактации необходимо кормить суку сбалансированной диетой.

В идеале, соотношение кальций: фосфор в диете должно находиться в дапазоне 1:1 к 1,2:1. Обычно подходит коммерческая диета, типа, «высокоэнергетическая для взрослых собак» или «для роста щенков».

Профилактика

Основной рекомендацией по предотвращению развития эклампсии является кормление сук высококачественными сбалансированными кормами. Такие корма обеспечивают потребность в кальции, не вызывая егоизбыточного поступления в организм, что также запускает механизмы обратной связи и может спровоцировать эклампсию. Таким образом, следует избегать не только дефицита, но и избыточного поступления кальция в организм в последние недели беременности и в лактационном периоде. Следует соблюдать осторожность при скармливании собакам рациона с большим количеством бобовых, содержащих фитаты, которые связывают поступающий с кормом кальций и тем самым повышают предрасположенность собак к эклампсии.

Данная информация не является руководством к самостоятельной диагностике и лечению Вашего питомца. В случае болезни мы рекомендуем обращаться за помощью к ветеринарным специалистам.

Автор статьи: Хлебникова А.П.

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ. Для получения подробной информации о видах, стоимости и сроках выполнения услуг, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к сотрудникам компании.

Тетания у собак лечение

Прототипом ее является паратиреопривная тетания. При уменьшенном образовании паратгормона тормозится выделение почками фосфора и повышается уровень фосфора в крови; в результате снижается использование фосфора из костей и, таким образом, уменьшается деструкция костной ткани и высвобождение кальция, что приводит к гипокальциемии. Так как, кроме того, паратгормон, по-видимому, непосредственно стимулирует деятельность остеокластов, при его дефиците замедляется деструкция костей.

Клинически решающее значение имеют характерные данные исследования сыворотки крови: гипокальциемия (в норме 9,5—11 мг%) и гиперфосфатемия (в норме 3,5 мг% ±0,5 мг%), нормальный или слегка пониженный уровень щелочной сывороточной фосфатазы, пониженное выделение кальция и фосфора с мочой. Изменения в крови не всегда резко выражены как в отношении гипокальциемии, так и в еще меньшей степени в отношении гиперфосфатемии.

К другим клиническим симптомам гипопаратиреоидизма относятся трофические нарушения. Эти изменения, преимущественно эктодермальных образований, наблюдаются почти исключительно при недостаточности паращитовидных желе з и отсутствуют обычно при других формах, так что они являются очень ценными признаками паратиреопривной тетании. Известны образование катаракты (в начальных случаях необходимо исследование с щелевой лампой), дефекты эмали на э у б а х (в форме точек и борозд), потрескавшаяся, шершавая и сухая кожа (кроме того, наклонность к экземе, псориазу и герпетиформному импетиго), поперечная исчерченность ногтей.

Вследствие нарушения соотношения кальция и фосфатов происходит повышенное отложение извести в местах прикрепления сухожилий и в ганглиях мозгового ствола. Увеличенное содержание ее в костях (череп) можно объяснить аналогичными отложениями, а также уменьшенным рассасыванием кости (в отличие от остеопороза при болезни Реклингаузена).

Выражением гипокальциемии не только на почве заболевания эпителиальных телец является удлинение отрезка Q — Г на ЭКГ (удлиненный интервал S — Т при нормальной ширине зубца Т). Это удлинение интервала Q — Т часто является первым указанием на наличие гипокальциемии.

Рентгенологически при длительной недостаточности паращитовидных желез иногда обнаруживаются отложения извести в ганглиях мозгового ствола.

Паратиреопривная тетания диагностируется без затруднений при наличии этого симптома и анамнестических указаний на произведенную, иногда много десятилетий тому назад, струмэктомию.

Гораздо большие трудности представляет диагностика так называемой идиопатической недостаточности паращитовидных желез. При этом речь идет все же о редком заболевании Диагноз ставится при наличии типичного гипокальциемическо-гиперфосфатемического синдрома, причины возникновения которого неизвестны.

К другим формам гипокальциемической тетании относятся: рекальцификационная тетания после оперативного удаления аденомы паращитовидной железы при болезни Реклингаузена. Эта тетания возникает вследствие того, что после выпадения повышенного воздействия паратгормона кости скелета поглощают возможно больше кальция, что ведет к уменьшению содержания его в крови.

Энтерогенная тетания вследствие нарушений всасывания кальция в тонком кишечнике. На правильный диагноз указывают профузные поносы или по меньшей мере выраженное расстройство переваривания жиров. Часто имеются и другие последствия нарушенного всасывания в кишечнике: остеомаляция, гемералопия, гипопротромбинемия, мегалоцитарная анемия, глоссит.

Энтерогенная тетания отличается от тетании при недостаточности паращитовидных желез наличием гипофосфатемии, так как всасывание фосфатов также нарушено. Одновременная гипофосфатемия даже при значительной гипокальциемии тормозит развитие симптомов тетании. Тетания вследствие заболеваний почек наблюдается при многих уремических состояниях.

Тетания при гипокальциемии вследствие отравления фтором или солями щавелевой кислоты встречается очень редко.

ТЕТАНИЯ

ТЕТАНИЯ (греч. tetanos натяжение, напряжение, судорога) — синдром повышенной нервно-мышечной возбудимости, обусловленной, как правило, снижением концентрации ионизированного кальция в крови на фоне алкалоза; проявляется приступами тонических судорог отдельных мышечных групп.

Содержание

Этиология и патогенез

Синдром Тетании непосредственно обусловлен снижением концентрации в крови и в межклеточной жидкости ионизированного кальция (см.) при уменьшении содержания общего кальция в крови или вследствие нарушения образования свободных ионов кальция либо их связывания при нормальной концентрации общего кальция (0,085—0,12 г/л). Основными условиями, препятствующими образованию ионов кальция, являются алкалоз (см.), снижение концентрации магния и повышение концентрации фосфора в крови.

Наиболее часто возникновение Т. связано с общей гипокальциемией, обусловленной гипопаратиреозом (см.). Из-за недостатка паратгормона (см.) уменьшается всасывание кальция в кишечнике и его мобилизация из костей, в почечных канальцах усиливается реабсорбция фосфора, что ведет к гиперфосфатемии и снижению содержания ионизированного кальция в крови. Повышение нервно-мышечной возбудимости выявляется клинически при снижении концентрации общего кальция в крови до 0,07 г/л, приступы Т. обычно возникают при еще более выраженном ее снижении (до 0,05—0,035 г/л). Другими причинами гипокальциемии, ведущей к возникновению Т., могут быть нарушения всасывания кальция при гиповитаминозе D, заболеваниях пищеварительной системы, сопровождающихся диареей и стеатореей, в т. ч. при энтеритах (см. Энтерит), целиакии (см.) и др. (так наз. энтерогенная Т.); иммобилизация кальция в костях во время лечения витамином D рахита или вследствие гиперпродукции тиреокальцитонина (см. Кальцитонин) при медуллярном раке щитовидной железы (см.), происходящем из С-к леток; недостаточное восполнение повышенного расхода кальция у беременных и при лактации у кормящих матерей, что вероятнее всего обусловлено скрытой относительной недостаточностью функции паращитовидных желез (недостаточная мобилизация паратгор-мона). Последняя, возможно, является также причиной Т., наблюдаемой иногда при острых инф. болезнях и ряде экзогенных интоксикаций (морфином, окисью углерода, хлороформом и др.), Т., возникающей при респираторном алкалозе в связи с гипервентиляцией (см. Гипокапния), а также идиопатической Т., происхождение к-рой не изучено. Редкой причиной Т. является врожденная резистентность почечных канальцев к регуляции их функции паратгормоном. Природа почечной Т., наблюдающейся при хрон. почечной недостаточности (см.), недостаточно изучена, но можно предполагать определенную роль снижения реакции пораженных нефронов на паратгормон, т. к. обычно выявляются нек-рые сдвиги в концентрации кальция и фосфора в крови (гипокальциемия, гиперфосфатемия).

С гипокальциемией связана и Т. новорожденных, нередко протекающая на фоне снижения концентрации магния в крови, а также Т. при врожденных изменениях фосфорного и кальциевого обмена, не связанных с гипопаратиреозом (псевдогипопаратиреоз).

Т. в связи с алкалозом, являющимся причиной снижения концентрации в крови ионизированного кальция, наблюдается при значительных потерях хлора в результате упорной или неукротимой рвоты при тяжелом раннем токсикозе беременных, у больных со стенозом привратника (желудочная Т.) и других заболеваниях, сопровождающихся алкалозом (первичный гиперальдостеронизм и др.), после введения больным большого количества гидрокарбоната натрия.

Т., обусловленная связыванием ионизированного кальция в крови, возможна при отравлении щавелевой к-той (образование нерастворимых солей кальция), массивных трансфузий цитратной крови.

Снижение концентрации ионизированного кальция в межклеточной жидкости снижает стабильность мембран нервных клеток, увеличивает их проницаемость для натрия и повышает возбудимость нейронов. В мотонейронах и в системе вставочных нейронов спинного мозга ослабевает феномен посттетанической потенциации, облегчается проведение в рефлекторной дуге. В ряде случаев моиосинаптические ответы на раздражение полностью отсутствуют и выявляются усиленные полисинаптические разряды. Все это приводит к значительному повышению рефлекторных сократительных реакций мышц на механические и другие раздражения, что находит клин, выражение в симптомах Хвостека, Труссо (см. Спазмофилия) и др. Даже слабые раздражения способны вызвать судорожное сокращение группы мышц, входящих в зону иннервации раздражаемого двигательного нерва. Внутривенное введение хлорида кальция способствует восстановлению рефлекторной деятельности.

Клиническая картина

Различают явную и скрытую (латентную) Т. Типичный приступ Т. начинается с предвестников в виде парестезий, онемения, похолодания конечностей, ощущения ползания мурашек, возникают фибриллярные подергивания, а затем тонические судороги (см.) отдельных мышечных групп. Характерен так наз. карпопедальный спазм — судорожное сокращение дистальных мышц конечностей и сгибателей: руки приведены к туловищу, согнуты в локтях, кисти опущены вниз, большой палец приведен к согнутым IV и V пальцам («рука акушера»), стопы и пальцы стоп — в состоянии подошвенного сгибания; подошва принимает форму желоба. При судорогах мышц лица возникает характерное выражение лица: губы принимают положение, напоминающее рыбий рот, веки полуопущены, брови сведены, иногда развивается тризм жевательной мускулатуры — так наз. сардоническая улыбка. Судорожно сокращенные мышцы болезненны, тверды на ощупь. В тяжелых случаях возможно распространение судорог на туловище, диафрагму, развитие бронхоспазма (бронхотетания), что приводит к дыхательной недостаточности (см.). Нередким опасным проявлением Т. у детей бывает ларингоспазм, иногда приводящий к летальному исходу от асфиксии (см.). Реже наблюдаются спазмы гладкой мускулатуры же л.-киш. тракта (пищевода, привратника, кишечника), к-рые сопровождаются расстройством глотания, рвотой, болями в животе, нарушением функции кишечника. Описаны случаи спазма коронарных артерий, сопровождающиеся приступами стенокардии (см.) и остановкой сердца (кардиотетания).

Скрытая форма Т., протекающая бессимптомно или проявляющаяся лишь парестезиями и распирающими болями в мышцах конечностей, характеризуется отсутствием спонтанных судорожных приступов.

Паратиреопривный вариант Т. имеет обычно хрон. течение; судорожные приступы рецидивируют с различной частотой, иногда спонтанно, иногда под влиянием таких факторов, как интеркуррентные инфекции , физическое напряжение, психотравма, перегревание, переохлаждение и др. Закономерно обострение тетании в весенние месяцы.

Диагноз

Диагноз в период судорожного приступа не представляет значительных затруднений. В межприступный период, а также при скрытой Т. проводят исследования, направленные на выявление симптомов повышенной механической и электрической возбудимости нервных стволов — симптомов Хвостека, Вейсса, Труссо и др. Симптом Хвостека вызывается легким постукиванием пальцем или молоточком по стволу лицевого нерва спереди от наружного слухового прохода. При этом могут сокращаться все мышцы, иннервируемые лицевым нервом (симптом Хвостека-I), мышцы области крыльев носа и угла рта (симптом Хвостека-II) или только мышцы области угла рта (симптом Хвостека-III). Постукивание у наружного края глазницы по ходу скуловой ветви лицевого нерва вызывает сокращение глазничной части круговой мышцы глаза и лобной мышцы (симптом Вейсса). При пережатии плеча жгутом или манжетой аппарата для измерения АД до исчезновения пульса на 2—3 мин. развивается тетаническая контрактура кисти по типу «руки акушера» (симптом Труссо). Пассивное сгибание в тазобедренном суставе ноги, выпрямленной в коленном суставе (при этом больной лежит на спине) вызывает судорожный спазм разгибателей бедра и супинацию стопы (симптом Шлезингера — Пула). О наличии Т. может свидетельствовать также положительный симптом Петеня: при ударе молоточком по средней части передней поверхности голени возникает судорожное подошвенное сгибание стопы. Состояние электрической возбудимости оценивается путем раздражения слабым гальваническим током срединного, локтевого или малоберцового нерва (симптом Эрба). Симптом считается положительным, если катодозамыкателыюе сокращение мышцы возникает при силе тока менее 0,7 мa, a при дальнейшем ее повышении развивается катодозамыкательный тетанус.

Нозологическая принадлежность синдрома Т. определяется с учетом заболеваний, при к-рых он наблюдается. Паратиреопривную Т. устанавливают на основании данных анамнеза (оперативные вмешательства, особенно повторные, на щитовидной железе, травмы шеи и др.), сочетания гипокальциемии с гиперфосфатемпей, данных специальных нагрузочных тестов, применяющихся в диагностике гипопаратиреоза (см.). Желудочная, энтерогенная, почечная формы Т. распознаются по доминирующим проявлениям основной патологии (обильная рвота, поносы, стеаторея, почечная недостаточность). Энтерогенная Т., а также Т. при гиповитаминозе D, характеризуется понижением содержания не только общего кальция, но и фосфора крови, а кроме того, увеличением активности щелочной фосфатазы, к-рое наблюдается и при Т. у беременных и кормящих матерей. При почечной недостаточности уровень фосфора в крови повышен. У больных Т., связанной с алкалозом и гипервентиляцией, все указанные показатели остаются в пределах нормы. Псевдогипопаратиреоз распознается на основании комплекса признаков, характерных для этого заболевания (задержка роста и умственного развития, брахидактилия с укорочением пястных и плюсневых костей, образование подкожных кальцификатов, ряд неврологических, эндокринных и трофических расстройств). Помогают диагностике лабораторные методы исследования: при псевдогипопаратиреозе содержание кальция в крови понижено, содержание фосфора — повышено, активность щелочной фосфатазы в крови нормальная или повышена.

Дифференциальный диагноз при тетаническом приступе проводят с судорожными состояниями при органических заболеваниях головного мозга, бешенстве (см.), столбняке (см.), гипогликемии (см.), отравлении стрихнином (см.), истерии (см.), эпилепсии (см.). Учитывают характерные признаки этих заболеваний, данные анамнеза, оценивают эффективность внутривенного введения хлорида кальция, к-рый купирует приступ Т. В отличие от эпилепсии при Т. не наблюдается, как правило, прикусыванпя языка, потери сознания, однако, как указывает В. Г. Баранов (1977), иногда при гипопаратиреозе развивается приступ судорог с типичными проявлениями эпилептического припадка и характерными для него изменениями ЭЭГ. В таких случаях дифференциально-диагностическое значение имеет исследование содержания кальция и фосфора в крови.

Лечение, Прогноз, Профилактика

Приступ Т. купируют медленным внутривенным введением 10—15 мл 10% p-pa хлорида пли глюконата кальция. Вливания при необходимости повторяют до 2—4 раз в сутки. Внутримышечно вводят 25% р-р сульфата магния; применяют седуксен. При ларингоспазме, если отсутствует быстрый эффект от введения кальция, показана трахеотомия (см.). Неотложных мероприятий по коррекции метаболических нарушений с последующим оперативным вмешательством требует желудочная Т. при стенозе привратника. Терапия, направленная на нормализацию кальциевого обмена и предупреждение тетанических приступов, зависит от нозологической принадлежности заболевания, вызвавшего Т. (гипопаратпреоз, псевдогипопаратиреоз, рахит, декомпенсированный стеноз привратника и Т. д.).

Прогноз определяется характером основного заболевания и тяжестью приступов Т. Во время приступа непосредственную угрозу для жизни больного представляет ларингоспазм. Неблагоприятен прогноз при Т., связанной с хрон. почечной недостаточностью. При Т. другой этиологии, в т. ч. связанной с гипопаратиреозом, прогноз в целом благоприятный и зависит от рациональной терапии основного заболевания.

Профилактика приступов Т. состоит в лечении основного заболевания. обеспечении нормального содержания в крови ионизированного кальция, исключении факторов, провоцирующих обострение Т. (гипервентиляция, переохлаждение, психические травмы и т. д.).

Тетания у детей

У детей первых двух лет жизни Т. наблюдается чаще, чем у детей более старшего возраста и у взрослых. По данным М. С. Маслова (I960), она встречается у 3,5 — 4% детей этого возраста. Причины Т. у детей такие же, как у взрослых, но среди них у детей старшего возраста преобладают болезни почек, цирроз печени, синдром мальабсорбции (целиакия, спру), тяжелые кишечные токсикозы. Большое значение в происхождении Т. у детей имеют формы патологии, наблюдаемые в определенные возрастные периоды. В связи с этим выделяют Т. новорожденных и рахитогенную Т. За исключением Т., обусловленной алкалозом (Т. желудочная, гипервентиляционная, Т. после введения в организм избыточного количества щелочей), основные виды Т. у детей связаны с гипокальциемией и в большинстве случаев определяется гиперфосфатемия.

Т. новорожденных по своей этиологии не является, по-видимому, однородной. Как правило, она протекает с гипокальциемией, часто с гиперфосфатемией при нормальной активности щелочной фосфатазы; установлено также значение снижения концентрации магния в крови. Гипомагниемия чаще всего наблюдается в конце первой недели жизни. Если концентрация магния в крови падает ниже 1 мг/100 мл (в норме от 1,7 до 2,8 мг/100 мл), то появляются симптомы Т. Предполагается, что Т. новорожденных может быть связана с гипопаратиреозом, возникающим, в частности, вследствие гиперпаратиреоза и гиперкальциемии у матери, что по механизму обратной связи ослабляет функцию паращитовидных желез плода. В ряде случаев Т. может быть обусловлена повреждением во время родов нервных центров, регулирующих функцию паращитовидных желез (известна роль таких нарушений в возникновении Т. у больных с гипопаратиреоидным кретинизмом). В отдельных случаях в паращитовидных железах обнаруживаются кровоизлияния. Однако устойчивый гипопаратиреоз в грудном и раннем детском возрасте встречается редко — при аплазии паращитовидных желез или вследствие родовой травмы. Одной из причин снижения ионизированного кальция в крови может быть гиперфосфатемия, обусловленная ограниченностью фосфатвыделительной функции почек у новорожденных, особенно у недоношенных детей, и при вскармливании их богатым фосфатами коровьим молоком.

Рахитогенная Т., или спазмофилия (см.), наблюдаемая у детей в возрасте 3 —12 мес., обусловлена недостаточным поступлением в организм кальция из-за нарушений его всасывания вследствие D-гиповитаминоза (см. Витаминная недостаточность). Повышение содержания фосфора в крови и переход кальция из крови в костную ткань при воздействии солнечного облучения (весной) или под влиянием малых доз витамина D приводит к снижению количества ионизированного кальция в крови и вследствие этого к тетании.

Клин, проявления Т. у детей такие же, как у взрослых (типичен карпопедальный спазм), но чаще наблюдается ларингоспазм (см.) и более выражена тенденция к развитию общих тонических и клонических судорог (см.). Ларингоспазм развивается внезапно: появляется звучный или хриплый вдох при плаче, крике или смехе, при пробуждении от сна, затем следует остановка дыхания, обычно на несколько секунд, но может продолжаться и до 1—2 мин. У ребенка испуганный вид, рот открыт, он судорожно пытается сделать вдох; кожа бледнеет, покрывается холодным потом, затем появляется цианоз, возможны генерализованные клонические или тонические судороги, нередко выявляется экстрасистолпя. Приступ заканчивается глубоким звучным вдохом, после к-рого ребенок обязательно плачет, но через несколько минут успокаивается. Такие приступы могут повторяться несколько раз в день; в промежутке между ними ребенок выглядит вполне здоровым.

Общие тонико-клонические судороги — наиболее тяжелая форма явной Т. Вначале обычно отмечаются кратковременные тонические судороги, а потом развиваются клонические, часто протекающие с потерей сознания. Начинается приступ с судорог мышц лица, к-рые в дальнейшем распространяются на конечности. В большинстве случаев общие судороги продолжаются несколько минут; иногда они могут сопровождаться недержанием кала и мочи, выделением пены изо рта, как при эпилептическом припадке.

В периодах между приступами Т. и при латентной Т. у детей, как и при Т. у взрослых, выявляются гиперрефлексия, парестезии, симптомы повышенной нервно-мышечной возбудимости: положительные симптомы Хвостека, Труссо, феномен Люста (при поколачивании по малоберцовому нерву на наружной поверхности голени ниже головки малоберцовой кости происходит быстрое отведение и сгибание стопы), симптом Маслова (легкий укол кожи у здорового ребенка вызывает учащение и углубление дыхательных движений, а у больного спазмофилией остановку дыхания).

Т. новорожденных необходимо дифференцировать с судорогами при отеке мозга в результате асфиксии, внутричерепных кровоизлияний, гипоксии , гипогликемии, билирубиновой энцефалопатии, пороках развития мозга. Довольно часто у детей грудного возраста причиной судорог бывает лихорадка при любом заболевании, протекающем с повышением температуры (острое респираторное заболевание, грипп, кишечные инфекции, вакцинация, инфекция мочевыводящих путей и др.). Приступ судорог появляется при высокой (ок. 39 град) температуре, в большинстве случаев в первый день лихорадки, в начальный период инф. болезни. Своеобразные тетанические судороги отмечаются у новорожденных при столбняке (см.), врожденном токсоплазмозе (см.), гнойном менингите (см.). Дифференциальный диагноз ларингосиазма проводят с различными видами крупа (см.), а также с врожденным стридором (см.).

Лечение Т. у детей такое же, как у взрослых. Для купирования приступа новорожденным вводят 2—3 мл 10% р-ра хлорида или глюконата кальция, грудным детям — 3 — 4 мл. Внутримышечное введение 25% р-ра сульфата магния осуществляют из расчета 0,8 мл/кг, но не более 8 мл. Из питания больных Т. детей исключают коровье молоко, грудным детям назначают ранний овощной прикорм.

Прогноз и профилактика — такие же, как у взрослых.

Библиогр.: Керпель-Фрониус Э. Педиатрия, пер. с венгер., c. 233, Будапешт, 1977;

Руководство по клинической эндокринологии, под ред. В. Г. Баранова, с. 456, JI., 1977; Руководство по эндокринологии, под ред. Б. В. Алешина и др., с. 195, М., 1973; Фанкони Г. и Вальгрен А. Руководство по детским болезням, пер. с нем., с. 124, М., 1960; Эндокринно-обменная диагностика, под ред. И. Пенчева, пер. с болг., с. 25 4, София, 1964; Handbook of radioimmunoassay, ed. by G. E. Abraham, N. Y.—Basel, 1977; LabhartA. Klinik der inneren Sekretion, B. u. a., 1978; Matthew H. a. o. Hypo-hyperparathyreoi-dism, Evidence for a defective parathyroid hormone, Pediatrics, v. 60, p. 343, 1977; O’Riordan J. L. H. Hormonal control of mineral metabolism, Recent Advanc. Endocr. Metab., v. 1, p. 189, 1978; Textbook of endocrinology, ed. by R. H. Williams, Philadelphia a. o., 1981; Wei- mann G. Tetanie, Med. Klin., S. 1163, 1977; Zuyderhoudt F. М., van der Helm H. J. a. Hootsmans W. J. Serum concentration of ionized calcium in normocalcemic tetany, Europ. Neurol., v. 12, p. 377, 1974.

В. К. Великов; Л. М. Гольбер (пат. физ.), В. А. Таболин (пед.).