- Уреаплазма при беременности

- Причины уреаплазмоза во время беременности

- Симптомы уреаплазмы при беременности

- Опасна ли при беременности уреаплазма?

- Диагностика уреаплазмы при беременности

- Уреаплазмоз домашних животных. Классификация, диагностика, лечение и профилактика.

- Этиология

- Факторы патогенности уреаплазм

Уреаплазма при беременности

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Зачастую женщины сталкиваются с таким понятием, как уреаплазма при беременности.

Что представляет собой уреаплазма (Ureaplasma urealyticum)? Это некрупный вид грамотрицательных бактерий, не имеющих клеточной стенки и собственного носителя генетической информации. Поэтому уреаплазма живет только в симбиозе с другими видами микроорганизмов. Она обладает свойством генерировать АТФ исключительно методом гидролиза мочевины, поэтому массовое обсеменение уреаплазмой встречается в основном в мочеполовых путях, реже – в дыхательных, а также верхних и нижних отделах пищеварительного тракта.

Причины уреаплазмоза во время беременности

Дисбиоз половых путей – понятие нарушения количественного и качественного баланса общей присутствующей микрофлоры. Некоторые изначально нейтральные микроорганизмы (в частности, гарднерелла) подготавливают флору влагалища к возможной патогенизации процесса сосуществования бактерий. Как следствие, при определенных обстоятельствах симбиоз гарднереллы и уреаплазмы при беременности может привести к размножению микробных колоний и развитию воспаления.

Ureaplasma urealyticum имеют промежуточную структуру, нечто среднее между вирусом и обычной бактерией. Благодаря присущей им функции уреолиза инфекция возникает, прежде всего, в мочеполовой сфере. Поэтому наиболее распространенным способом заражения принято считать половой путь. Мужчины также являются возможными носителями инфекции, хотя у них она встречается не так часто, как у женщин. Другие контактные способы передачи инфекции, такие, как пользование общественным туалетом, посещение бассейна или общей бани, гораздо менее вероятны, а многие специалисты их вообще исключают.

Поэтому принято считать, что заражение инфекцией происходит во время незащищенных половых контактов.

С началом беременности, когда наблюдается значительная гормональная перестройка организма, естественное понижение иммунитета способствует всплеску активности микроорганизмов и переходу их в патогенное состояние. Ранее мирно сосуществующие бактерии начинают бурно размножаться, это приводит к нарушению микробиоценоза мочеполовой сферы. Так создаются оптимальные условия для развития воспалительного процесса.

Многих женщин, особенно на этапе планирования зачатия, интересует вопрос: возможно ли вообще наступление беременности при уреаплазмозе? Ответ на данный вопрос однозначен: само по себе наличие в организме Ureaplasma urealyticum не оказывает никакого влияния на способность женщины забеременеть.

Однако возникший по вине данного возбудителя воспалительный процесс (уреаплазмоз) может привести к ряду осложнений, которые в дальнейшем могут помешать репродуктивной функции. Спаечная болезнь, непроходимость маточных труб, воспалительные заболевания матки и придатков – вот некоторые из последствий инфекции.

Симптомы уреаплазмы при беременности

Обычно с момента попадания возбудителя уреаплазмоза в организм до появления первых видимых симптомов заболевания проходит около 30 дней. Это время называют латентным, или скрытым, периодом. В течение этого периода наличие Ureaplasma urealyticum в организме никак не проявляется, а после завершения процесса инкубации заболевание может развиваться по двум сценариям:

- течение болезни может быть малозаметным, со слабой симптоматикой, которую больная может легко проигнорировать;

- начало заболевания может проходить остро, с выраженными характерными симптомами уреаплазмоза, требующими немедленного лечения.

Оба варианта течения уреаплазмоза могут быть представлены следующими проявлениями:

- появление слизистых выделений непонятной этиологии;

- чувство дискомфорта во влагалище, напоминающее симптомы молочницы;

- жжение в уретре, учащение позывов, рези и боль при мочеиспускании, помутнение мочи;

- боль в низу живота;

- признаки воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, отек носоглотки, гортани, симптомы острой респираторной инфекции, гнойной ангины.

Возможно появление полового дискомфорта – боль и неприятные ощущения во время полового контакта.

При отсутствии необходимого лечения инфекции процесс воспаления расширяется, появляются более серьезные осложнения, такие, как воспаление мочевого пузыря, матки и придатков. К симптомам уреаплазмоза при беременности могут добавляться признаки пиелонефрита.

Опасна ли при беременности уреаплазма?

Многие будущие матери задаются вопросом: а опасна ли при беременности уреаплазма?

Следует заметить, что сами по себе бактерии Ureaplasma urealyticum могут обитать на слизистых абсолютно здоровых людей и не приносить им никакого дискомфорта. Обычно женщины даже не догадываются о наличии в их организме патогенной флоры, пока дело не касается сдачи анализов и проведения бактериологических посевов.

Уреаплазмы начинают представлять опасность при беременности лишь тогда, когда их количество становится выше нормальных показателей, либо при падении иммунных сил организма, как следствие различных воспалений, стрессовых ситуаций, переохлаждения, гормонального дисбаланса.

Всегда проводятся лабораторные анализы, в частности, на наличие уреаплазмы, при планировании беременности. Всегда лучше знать о возможных факторах риска заранее, чтобы успеть вовремя предотвратить последствия. Целесообразнее уничтожить возбудителя до наступления беременности, не подвергая опасности будущего ребенка, да и саму беременность в целом.

Как влияет уреаплазма на беременность? Если уреаплазмоз обнаружен уже у беременной женщины, это может сказаться на умственной и физической полноценности плода, привести к серьезным внутриутробным дефектам развития. Возможна даже потеря самой беременности – Ureaplasma urealyticum на ранних сроках, когда ещё не сформирована плацента, представляет реальную угрозу выкидыша или замершей беременности.

В остальные периоды вынашивания, в связи с патологическим воздействием уреаплазмы на формирующийся организм будущего ребенка, существует опасность самопроизвольного прерывания беременности или преждевременных родов.

Даже нормально выношенный здоровый ребенок имеет огромный риск заразиться Ureaplasma urealyticum от матери при прохождении родовых путей. Бактерии попадают на слизистые новорожденного, провоцируя в будущем заболевания носоглотки, дыхательных путей, воспаления половых органов, менингит.

Поэтому при планировании рекомендуется обязательное обследование будущей матери, чтобы избежать последствий уреаплазмоза при беременности.

Диагностика уреаплазмы при беременности

Первичная диагностика уреаплазмы во время беременности основывается на данных субъективного и объективного исследования. Принимаются во внимание жалобы больных, соответствующие клиническим симптомам заболевания. Также важны объективные признаки уреаплазмоза: наличие и характер выделений, скопление их в заднем своде влагалища, гиперемия или бледность слизистых покровов.

Следует знать, что норма содержания Ureaplasma urealyticum при беременности составляет менее 10 в 4 степени микробных элементов в 1 г или 1 мл выделений. Более высокие концентрации означают возможность развития заболевания.

Забор исследуемого материала для диагностики уреаплазмы при беременности можно произвести несколькими способами:

- соскоб с поверхности влагалища, шейки матки, и погружение его в определенную диагностическую среду;

- смыв изотоническим раствором хлорида натрия с поверхности влагалища или мочеиспускательного канала;

- мазок на Ureaplasma urealyticum с последующим бактериальным посевом.

Анализы на уреаплазму помогут выявить один из двух видов возбудителей данной инфекции:

Уреаплазма парвум – самая болезнетворная разновидность уреаплазм. Это более активная бактерия, с легкостью расщепляет мочевину с выделением аммиака. Как следствие – затяжной воспалительный процесс и повышенное образование солей мочевой кислоты в мочеточниках и почках. Уреаплазма парвум не имеет собственной клеточной оболочки, поэтому образует плотный симбиоз с эпителиальными клетками, со временем разрушая их. Ферментативная активность данного возбудителя позволяет оказывать разрушительное действие на протеины эпителия, уничтожая антитела слизистой оболочки и тем самым кардинально понижая местный иммунитет. Данный вид инфекции является более агрессивным и редко предполагает мирное носительство, чаще перерождаясь в яркий воспалительный процесс.

Уреаплазма уреалитикум – менее агрессивная бактерия, склонная к постоянному обитанию на слизистой здорового человека. Возможность развития воспалительного процесса, вызванного данным видом инфекции, появляется лишь при падении общего иммунитета организма. Но в то же время самая безобидная уреаплазма уреалитикум при беременности является более опасной: это единственный вид уреаплазмы, проникающий через плацентарный барьер и представляющий реальную угрозу для будущего ребенка.

Иногда обе разновидности уреаплазм существуют совместно на одной территории. В таких случаях лаборатории используют термин Ureaplasma species.

Среди дополнительных видов диагностики применяют исследование венозной крови на наличие антител к уреаплазме, а также иммунофлюоресцентный анализ для определения антигенов возбудителя.

Уреаплазмоз домашних животных. Классификация, диагностика, лечение и профилактика.

Уреаплазмозы – комплексные болезни домашних и диких животных, птиц и человека, вызываемые различными видами уреаплазм, сопровождающиеся патологией половой, мочевыделительной, респираторной, иммунокомпетентной систем, поражением глаз, воспалением желудочно-кишечного тракта, анемией и желтухой, а также артритами и артрозами.

Этиология

Уреаплазма – одноклеточный полиморфный микроорганизм (прокариот) с трехслойной цитоплазматической мембраной вместо клеточной стенки, имеющий нетипичную ДНК.

Спектр восприимчивых биологических объектов: коровы, козы, овцы, свиньи, кошки, собаки, крысы, хомяки,птицы (куры, индейки и др.), человек.

Инкубационный период уреаплазмоза длится около одного месяца, зависит от исходного состояния здоровья животного или человека. Уреаплазма относится к внутриклеточным микроорганизмам.

Научная классификация:

Царство: Bacteria

Отдел: Firmicutes

Класс: Mollicutes

Порядок: Mycoplasmatales

Семейство: Mycoplasmataceae

Семейство Mycoplasmataceae объединяет представителей родов Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma, анаэроплазмы и Ureaplasma, включающих патогенные и сапрофитические виды.

Род Ureaplasma имеет 6 видов, которые в основном паразитируют в организмах млекопитающих животных, людей и птиц. Виды не обладают строгой хозяиноспецифичностью.

Ureaplasma caniginitalium – носители кошки, человек;

Ureaplasma cati встречается у кошек, собак и человека;

Ureaplasma felinum встречается у кошек;

Ureaplasma diversum – носители крупный рогатый скот (КРС), кошки, крысы;

Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum (отличаются, в основном, в ПЦР) паразитируют на мембранах слизистой оболочки мочеполовой системы и на слизистой оболочке зева и глотки человека, а также крупного рогатого скота (на слизистой оболочке половых органов, зева и конъюнктиве), у собак и обезьян;

Ureaplasma gallorale встречается у птиц и кошек.

Уреаплазмы имеют ряд особенностей, уникальных для прокариот: простая организация клетки с минимальным количеством органелл; отсутствие клеточной стенки; самое низкое соотношение гуанин + цитозин пар оснований в ДНК и наименьший среди прокариот размер генома (0,5–1,0 MДa).

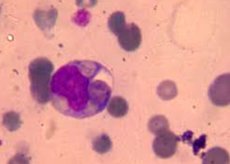

Электронно-микроскопически дифференцированы 3 типа U. urealyticum:

- малые (120–150 нм) с гомогенной цитоплазмой и множеством рибосом; средние (500–750 нм)

- с рибосомами по периферии;

- большие – с оптически более плотной негомогенной цитоплазмой и выраженным нуклеоидом.

Уреаплазмы не имеют клеточной стенки, а значит рецепторов и некоторых «индивидуальных» структурных особенностей клеточной мембраны, благодаря которым организм животных, человека и птиц может формировать против них полноценный иммунитет.

Значительный полиморфизм паразитов способствует очень частому образованию новых форм, что так же затрудняет развитие иммунного ответа.

Иммунодефициты, обусловленные уреаплазмами, связаны и с нетрадиционным поведением бактериофагов, которые, поглотив их, вместо переваривания и нейтрализации разносят по всему организму, способствуя развитию патологических процессов, отдаленных от первичного очага поражения, в т. ч. в почках, суставах. Уреаплазмы поражают и гемолизируют эритроциты. Благодаря отсутствию оболочки, могут сливаться с клетками макроорганизма и встраивать в их генетический аппарат фрагменты своей ДНК с образованием генетически чужеродных для макроорганизма структур – антигенов.

Иммунный ответ хозяина становится направленным на свои, но уже измененные клетки, возникает аутоиммунный процесс, который будет усугублять общее состояние инфицированного организма с каждым рецидивом болезни. Обмен генетической информацией между уреаплазмами и микроорганизмами, заключенными в матрикс бактериальной биопленки, а также с планктонными клетками приводит к образованию хозяиноспецифичных мутантных уреаплазм с измененными антигенными детерминантами, параметрами роста и к экспрессии специфичных иммунных генов.

Уреаплазмы часто находятся на слизистых оболочках совершенно здоровых животных и людей. Во влагалище здоровых женщин их находят в 60 % случаев, а у новорожденных девочек в 30 % случаев. До 80 % половозрелых людей, имеющих несколько партнеров, являются носителями этого микроорганизма. Уреаплазмы могут годами жить в организме, не вызывая какой-либо симптоматики. Но в экстремальных ситуациях происходит активное увеличение численности возбудителя, что формирует воспалительный процесс в месте их обитания.

Один из главных факторов защиты организма – нормальная микрофлора, являющаяся физиологическим барьером. В неблагоприятных условиях нарушается баланс микроорганизмов (дисбактериоз), что способствует развитию уреаплазменной патологии. У млекопитающих животных уретра (мочевыводящий канал) и эпителий дыхательной системы имеют наиболее благоприятные условия для развития этой инфекции. Уреаплазмы, обладающие ярко выраженными адгезивными способностями, не смываются током мочи и затем проникают в толщу ткани. Клетки разрушаются как под действием непосредственно уреаплазмы, так и из-за «неадекватного» поведения иммунной системы, которая начинает уничтожать собственные ткани. При этом развитие патологии происходит очень быстро.

Факторы патогенности уреаплазм

- Поверхностные компоненты клеток (адгезины), связывающие клетки микроорганизма с клетками-мишенями макроорганизма. Играют решающую роль в развитии начальной стадии процесса;

- Протеазы U.urealyticum расщепляют IgA человека на 2 фрагмента, по массе соответствующих Fc- и Fab-фрагментам. В результате воздействия протеаз иммуноглобулины теряют способность связывать антигены уреаплазм и предотвращать развитие инфекции;

- Фосфолипазы мембраны уреаплазм А1, А2 и С. При инфицировании плода и плаценты они видимо гидролизуют фосфолипиды мембраны клеток плаценты, что приводит к увеличению количества свободной арахидоновой кислоты и к активации синтеза простагландинов;

- Уреаза U. urealyticum гидролизует мочевину с образованием аммиака, оказывающего токсический эффект на клетки-мишени.

Уреаплазмоз птиц

Вызывает Ureaplasma gallorale, впервые выделенная от кур. От индеек уреаплазмы изолировали при низкой выводимости индюшат. Имеются сообщения о возникновении фибринозного аэросаккулита у индюшат и цыплят, экспериментально зараженных уреаплазмой, изолированной от больных индеек. При проведении филогенетического генотипирования установлено, что Ureaplasma gallorale, изолированная от цыплят, наиболее близка изолированному от человека Ureaplasma Urealyticum, чем к другим видам уреаплазм. Сведения о выявлении болезни у других видов птиц крайне ограничены.

Уреаплазмоз крупного рогатого скота (КРС)

Характеризуется пневмониями у телят и хроническим течением с воспалением половых органов и бесплодием у взрослых животных. Возбудитель болезни – Ureaplasma diversum. По серологическим свойствам различают 11 сероваров, дифференцированных на 3 группы: А, В, С. Представители группы В и А чаще выделяются от коров с признаками вульвовагинита и бесплодия. Из серогруппы С – главным образом отмечаются в сперме быков.

Инфекция в большинстве случаев протекает энзоотически. Взрослые животные чаще заражаются через мочеполовые органы. Возбудитель может быть занесен в стадо с контаминированной спермой. Телята заражаются аэрогенно или через инфицированные родовые пути при отеле. Уреаплазмы передаются через контаминированную спермой подстилку и при гинекологическом исследовании животных.

Уреаплазмы у быков выделяют: из препуция в 30–100 % случаев, из спермы в 24–46 %, из половых органов коров в острой стадии болезни в 100 %, в хронической стадии болезни – до 75 % случаев. При бесплодии у коров – в 30% случаев, от клинически здоровых коров – в 20% случаев.

Телята обычно болеют в 1–3-месячном возрасте. Отмечается повышение температуры тела, ухудшение аппетита, одышка, учащенный пульс. При прогрессировании болезни дыхание становится прерывистым, затрудненным, сопровождается стонами. Телята стоят с широко расставленными грудными конечностями.

У коров в острой стадии болезни происходит обильное выделение гнойного экссудата из влагалища, засыхающего на волосах хвоста в виде корочек и чешуек. Слизистая оболочка влагалища гиперемирована, на ее поверхности выявляется большое количество мелких ярко-красных узелков, придающих ей шероховатость. При хроническом течении количество выделяемого экссудата меньше, но узелковая сыпь на слизистой оболочке влагалища сохраняется. У быков при пальпации отмечают набухание семенных пузырьков и придатков семенника.

Патологоанатомические изменения у павших или вынужденно убитых телят – очаги катаральной или катарально-гнойной пневмонии, в основном в верхушечных и сердечных долях легких, у коров – катаральный, катарально-гнойный эндометрит и сальпингит, а у быков – везикулит и эпидидимит.

Уреаплазмоз собак и кошек

Как правило, протекает бессимптомно. Возбудители находятся в теле до 80 % обследованных собак, часто без клинического проявления болезни. Но при снижении иммунитета, вызванном неполноценным кормлением, переохлаждением, заболеванием какой-либо этиологии, беременностью, родами, абортом или иным стрессом может развиться клинически выраженное острое течение болезни. Возникают проблемы с глазами, органами репродуктивной системы и дыхания, реже артриты и артрозы, воспаление ЖКТ.

Промежуточные стадии уреаплазм развиваются в эритроцитах и разрушают последних с появлением тяжелой анемии и желтухи. Симптомы уреаплазмоза зависят от конкретного вида возбудителя, его «локализации», состояния иммунной системы зараженного животного.

Если уреаплазма первоначально поразила репродуктивную систему, то у животных могут наблюдаться эндометриты, уретриты, возможно развитие пиометры и т. д. Уреаплазмы кошек и собак в той или иной степени опасны для человека, в т. ч. способны вызывать аборты и бесплодие.

По данным ВОЗ, не менее чем у 27 % пар, содержащих кошек-бактерионосителей, отмечаются проблемы с зачатием ребенка.

Культивирование

На плотных питательных средах образуют разные по величине и морфологии колонии: мелкие, напоминающие яичницу-глазунью, с диаметром 10–30 мкм, и крупные, диаметром 175–200 мкм. Колонии чаще грубо гранулярные, с отсутствующим или едва заметным центральным бугорком, но на соответствующих средах становятся гладкими и приобретают типичный вид «глазуньи». Ureaplasma на дифференциально-диагностической среде А-7, содержащей, кроме дрожжевого экстракта и лошадиной сыворотки, мочевину и соли марганца, образует псевдоколонии в виде коричневого преципитата непосредственно над колониями. Псевдоколонии возникают в результате взаимодействия ионов Мп2+ с продуктами гидролиза уреаплазмой мочевины.

В жидких средах Ureaplasma вызывает незначительное помутнение или опалесценцию; некоторые штаммы растут с образованием тончайшей жировой пленки.

Для роста и размножения желательны многокомпонентные среды, содержащие стеролы, предшественники нуклеиновых кислот, как минимум 12 аминокислот и витамины группы В.

Оптимальные условия: температура для роста 35–37 °С, рН 6,0–6,5. В антигенном отношении уреаплазмы неоднородны. В структуру их мембран входит холестерин, поглощаемый бактерией из тканей макроорганизма. Не восстанавливают диазокрасители, сахара не разлагают. Не редуцируют тетразол, каталазной активностью не обладают. Синтезируют насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Продуцируют продукт пуринового обмена – пигмент гипоксантин. Имеют бета-гемолизин, позволяющий гемолизировать эритроциты кроликов и морских свинок. Ureaplasma spp. способны синтезировать уреазу, гидролизирующую в качестве источника энергии мочевину с образованием аммиака и углекислого газа. Размножаются в основном делением, но способны к сегментации и почкованию.

Диагностика

Микроскопическое выявление уреаплазм, имеющих очень маленькие размеры, не эффективно.

Микробиологическое выделение возбудителя из материала на искусственной питательной среде позволяет с максимальной вероятностью определить точный вид возбудителя и «протестировать» его на чувствительность к антибактериальным препаратам.

Способность уреаплазм секретировать уреазу позволяет легко дифференцировать их от прочих микоплазм. В настоящее время метод определения уреазной активности (образование аммиака из мочевины) – один из основных способов диагностики уреаплазмозов. Этиологическая диагностика, т. е. выделение возбудителя, приобретает особое значение в связи с невозможностью отличить по клинической картине уреаплазмоз от хронической гонореи.

ПЦР (полимеразная цепная реакция) отличается высокой чувствительностью и позволяет точно выявить наличие ДНК возбудителя в патматериале и определить персистирующие, некультивируемые формы уреаплазм. Положительный результат соответствует выявлению диагностического количества (концентрация мико/уреаплазм более 104 кл/мл свидетельствует о возможном развитии уреаплазмоза). В случае подозрения на персистенцию мико/уреаплазм для установления диагноза рекомендуется проводить ПЦР-определение до 3-х раз с определенным интервалом. Это связано с тем, что численность мико/уреаплазм при персистенции в организме невелика и колеблется от 103 до 105 кл/мл (в зависимости от напряженности иммунитета, стрессов, переохлаждения и пр.). Чувствительность ПЦР-тест-систем – 104 кл/мл, поэтому в пробах, взятых у одного пациента в разное время, без лечения, уреаплазмы могут обнаруживаться, или отсутствовать, либо снова выявляться. В связи с высокой генетической изменчивостью мико/уреаплазм для выбора праймеров при создании ПЦР-тест-систем используется наиболее консервативный участок генома – гены рибосомальной РНК (16S rRNA). Чувствительность тест-систем для выявления мико/уреаплазм составляет не менее 10 000 кл/мл пробы биоматериала (не менее 100 молекул ДНК в 5 мкл обработанной пробы, вносимых в амплификационную смесь), а специфичность – 99 %. Перспективным направлением лабораторной диагностики мико/уреаплазм является молекулярная диагностика – детекция активности генов, ответственных за фенотипическое проявление факторов патогенности. Положительный результат в ПЦР-исследовании и отрицательный в посеве может свидетельствовать о персистенции возбудителя. ПЦР не выявляет количество возбудителя в исследуемом материале, поэтому положительный результат при ПЦР не является основанием для назначения лечения, а сам метод не может использоваться для контроля его эффективности после завершения лечения.

Серологические методы имеют лишь ориентировочное значение, т.к. выявляют только наличие антител к инфекционному агенту, а зависимость между титром специфических антител и присутствием возбудителя отсутствует. Серологическое типирование уреаплазм не нашло широкого распространения, поскольку многие серовары перекрестно реагируют с антисыворотками и от одного пациента можно выделить микроорганизмы различных серовариантов. ИФА и МФА выявляют лишь присутствие антител, их диагностическая ценность пока лишь 50–75 %. Окончательный диагноз ставится только на основании полного клинического обследования, включая анализы крови, мочи и кала.

Лечение и профилактика

Вакцины и другие средства специфической профилактики не разработаны. При лечении хорошо себя зарекомендовали мощные антибиотики из группы тетрациклинов и другие. Сульфаниламидные препараты для лечения пока не используются. Даже при хорошей реакции на терапию возможен рецидив, поэтому важно пролечить животное полным курсом препарата, пусть даже при наличии у последнего побочных эффектов. Нестероидные противовоспалительные препараты (мази при лечении конъюнктивита) применяют крайне осторожно. При их неправильном нанесении возможно распространение очага поражений по большей площади конъюнктивы.

При уходе за больными животными и людьми нужно строго соблюдать меры личной гигиены, инфицированных и подозреваемых в заболевании собак и кошек не подпускать к маленьким детям и беременным женщинам.

Автор:

В. А. Бакулин, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, Санкт-Петербург