- Прогрессирующая атрофия сетчатки глаза

- Причины прогрессирующей атрофии сетчатки глаза у собак

- Симптомы атрофии сетчатки

- Лечение и профилактика

- Частота распространения

- Болезни сетчатки

- Анатомия и гистология

- Гистологически выделяют 10 слоев клеток сетчатки (рис. 1):

- Диагностика болезней сетчатки

- PRA с ранним проявлением

- PRA c поздним проявлением

- Палочко-колбочковая дегенерация (rcd) у абиссинских кошек

- Другие типы дегенерации сетчатки

- Прогрессирующая атрофия сетчатки у собак (PRA)

- Симптомы

- Диагностика

- Центральная прогрессирующая атрофия сетчатки

Прогрессирующая атрофия сетчатки глаза

Под прогрессирующей атрофией сетчатки глаз у собак подразумевается совокупность патологических процессов с дистрофическим перерождением сетчатки глаз:

- генерализованная прогрессирующая атрофия сетчатки (ГПАС);

- центральная прогрессирующая атрофия сетчатки (ЦПАС).

Причины прогрессирующей атрофии сетчатки глаза у собак

Заболевание бывает наследственным или приобретенным. Прогрессирующая атрофия сетчатки глаза наследуется по простым аутосомно-рециссивным признакам. Приобретенное заболевание развивается вследствие:

- глазных заболеваний (катаракта, глаукома, отслойка сетчатки и пр.);

- опухолей;

- метаболических расстройств (дефицит витамина А, Е, аминокислоты таурина и пр.);

- инфекционных и аутоиммунных заболеваний;

- отравлений;

- травм.

Генерализованная прогрессирующая атрофия сетчатки или просто ГПАС — это дегенерации сетчатки, при которой первичным очагом заболевания являются фоторецепторы. Заболевание, как правило, симметричное. Установлены три стадии заболевания ГПАС:

- первая стадия начальная;

- вторая средняя;

- третья поздняя стадия.

Центральная прогрессирующая атрофия сетчатки или ЦПАС, в отличие от ГПАС, которая является болезнью фоторецепторов, ЦПАС — это болезнь пигментного эпителия и связана с дефицитом антиоксидантов. Это медленно прогрессирующая патология, приводящая к потере центрального видения. Состояние прогрессирует настолько медленно, что собака не становится полностью слепой до конца жизни.

Симптомы атрофии сетчатки

- снижение светового зрения;

- трудности при ориентировании в темноте.

Лечение и профилактика

На сегодняшний день, заболевание не лечится. В качестве профилактических мер показано:

- ранняя диагностика заболевания;

- регулярное посещение офтальмолога;

- проведение ДНК-теста;

- исключение из племенного выведения больных собак;

- правильное питание;

- своевременное лечение заболеваний различной этиологии;

- исключить контакт животного с токсическими веществами;

- не допускать травматизм собаки

Частота распространения

распространен у отдельных пород (бордер-колли 2%).

Болезни сетчатки

Автор: Васильева Екатерина Валерьевна, ветеринарный врач-офтальмолог. Ветеринарная клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург.

Болезней, при которых происходит поражение сетчатки, великое множество, большинство из них могут приводить к частичной или полной потере зрения, поэтому так важно вовремя и правильно их диагностировать и своевременно проводить лечение.

Анатомия и гистология

Гистологически выделяют 10 слоев клеток сетчатки (рис. 1):

- Ретинальный пигментный эпителий – слой клеток, прилежащий вплотную к хориоидее. Пигментирован на всей площади за исключением «окна» над тапетальной частью хориоидеи. Функции: питание нейроретины, фагоцитоз отмерших клеток нейроретины.

- Слой фоторецепторов: содержит наружные фрагменты двух типов фоторецепторных клеток: палочек (ответственны за сумеречное зрение, форму, движение объектов) и колбочек (ответственны за четкость, цветовосприятие, активны при ярком свете). Дополнительно содержит мюллеровы клетки, выполняющие каркасную функцию (много отростков) и функцию обмена веществ.

- Наружная лимитирующая мембрана отделяет внутренние сегменты фоторецепторных клеток от их ядер. Выполняет защитную функцию: предохраняет ядра от окисления.

- Наружный ядерный слой содержит ядра фоторецепторных клеток.

- Наружный плексиформный слой: синапс между терминальными частями аксонов палочек и колбочек и дендритами биполярных и горизонтальных клеток.

- Внутренний ядерный слой содержит ядра горизонтальных, биполярных, амакринных и мюллеровых клеток.

- Внутренний плексиформный слой: синапс между ганглионарными и биполярными и амакринными клетками.

- Слой ганглионарных клеток содержит ганглионарные клетки, нейроглиальные клетки, сосуды.

- Слой нервных волокон: аксоны ганглионарных клеток, которые формируют зрительный нерв. Также присутствуют крупные сосуды и астроциты – структурная поддержка и питательная функция для волокон и сосудов.

- Внутренняя лимитирующая мембрана сформирована окончаниями мюллеровых клеток,

- является внутренней границей сетчатки.

Диагностика болезней сетчатки

- Сбор анамнеза (при жалобах на снижение зрения выяснить, возникло оно внезапно или постепенно; есть ли разница между ориентацией в пространстве в светлое время и в сумерках; наличие системных заболеваний).

- Зрачковые рефлексы (прямой и содружественный), реакция угрозы.

- Тест лабиринта (при ярком свете и в сумерках).

- Офтальмоскопия.

- УЗИ глазного яблока.

- ЭРГ (электроретинография).

- ОКТ (оптическая когерентная томография).

- Лабораторные исследования (анализы крови: биохимический, клинический; измерение уровня гормонов; измерение артериального давления).

- Генетические тесты.

Болезни, поражающие сетчатку, можно разделить на воспалительные (ретиниты), отслойки сетчатки, наследственные патологии. Ретинит – воспаление сетчатки, часто протекает совместно с воспалением хориоидеи, что носит название хориоретинит.

По этиологии отслойки могут быть регматогенные, тракционные, экссудативные.

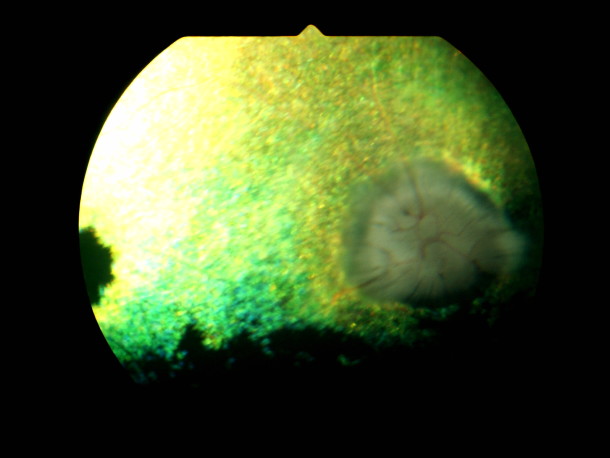

Регматогенные отслойки связаны с отверстием или разрывом сетчатки, в который просачивается жидкость и стекловидное тело, отделяя нейроретину от РПЭ. Регматогенные отслойки часты у собак, встречаются при аномалии глаз колли (СЕА), после факоэмульсификации катаракты, при дисплазии сетчатки, глаукоме. При организации кровоизлияний или наличии фибрина в стекловидном теле сгусток может тянуть за собой сетчатку, вызывая тракционную отслойку. Наличие жидкости или клеточного инфильтрата может отделять сетчатку (при хориоретините и системной гипертензии), вызывая экссудативную отслойку. Экссудативная отслойка без явных причин – кортикостероид-отвечающая – описана у немецких овчарок, их гибридов и лабрадоров. Дополнительные диагностические методы: УЗИ глазного яблока, анализ крови клинический и биохимический, серологические исследования крови на инфекционные заболевания, измерение артериального давления. Наличие жидкости или клеточного инфильтрата между сетчаткой и сосудистой оболочкой может отделять сетчатку (при хориоретините и системной гипертензии), вызывая экссудативную отслойку. Необходимо специфическое лечение заболевания, вызвавшего отслойку сетчатки. Даже при обширной отслойке сетчатка может быть возвращена на место с сохранением зрения, если на раннем этапе поставить диагноз и начать лечение. Кортикостероид-отвечающая отслойка лечится системными кортикостероидными гормонами, предварительно исключаются инфекции.При системной гипертензии у кошек используют амлодипин 0,625 мг на животное 1 раз в сутки от 7 дней.

Хирургические методики фиксации сетчатки являются активно разрабатываемой областью ветеринарной офтальмологии. У животных применяются крио- и лазерные ретинопексии, при которых происходит «приваривание» сетчатки к подлежащим тканям с целью укрепления ее положения при разрывах сетчатки, а также для профилактики отслойки у предрасположенных пациентов. Эндовитреальные методики при отслойке включают в себя пневомопексии с использованием газообразных веществ, вводимых в стекловидное тело и методику витрэктомии с введением на место стекловидного тела силиконового масла (для фиксации обширных отслоек при больших разрывах сетчатки). Экстрасклеральные методики хирургического лечения отслойки сетчатки заключаются в использовании силиконовых пломб, фиксируемых на склере, с целью сдавливания глазного яблока снаружи в области отслойки.

Наследственные патологии, поражающие сетчатку: аномалия глаз колли (СЕА), дисгенез глаз у собак окраса «мерль» (MOD), дисплазия сетчатки, прогрессирующая атрофия сетчатки.

Аномалия глаз колли – наследственная патология, характеризующаяся хороидальной гипоплазией, колобомой диска зрительного нерва, отслойкой сетчатки, интраокулярными кровоизлияниями. Породная предрасположенность к данной патологии отмечается у австралийской овчарки, колли, шелти, бордер колли; тип наследования аутосомно- рецессивный. Клинические признаки зависят от степени вовлечения глазного дна, от отсутствия какого-либо зрительного дефицита до полной потери зрения.

Дисгенез глаз у собак окраса «мерль» (MOD) – наследственная патология, характеризующаяся множественными аномалиями развития глазных яблок (микрофтальм, микрокорнеа, гипоплазия радужки, стафиломы, дефекты в РПЕ и гипоплазия хориоидеи и склеры).

Заболевание зарегистрировано у австралийских овчарок с гомозиготным окрасом «мерль» и других пород такого окраса, наследование происходит по аутосомно-рецессивному типу. Дисплазия сетчатки – патологический процесс дифференциации сетчатки, приводящий к формированию розеток и складок. Предрасположены к данной патологии многие породы собак, в том числе и американский кокер спаниель, английский спрингер спаниель, лабрадор ретривер. Тип наследования аутосомно-рецессивный, кроме лабрадоров, у которых доминантный. Различают 3 степени дисплазии: 1) фокальная (мультифокальная), 2) географическая, 3) отслойка сетчатки.

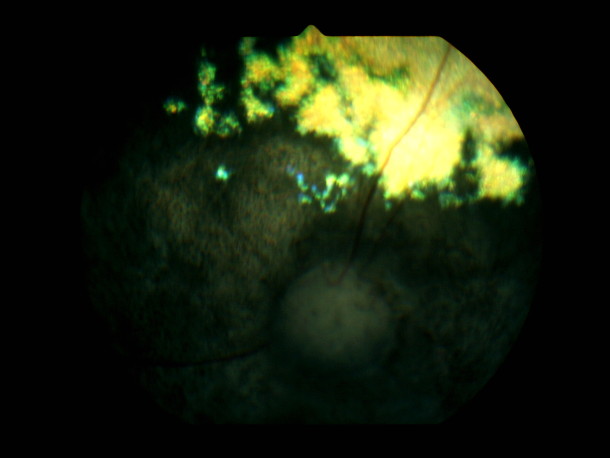

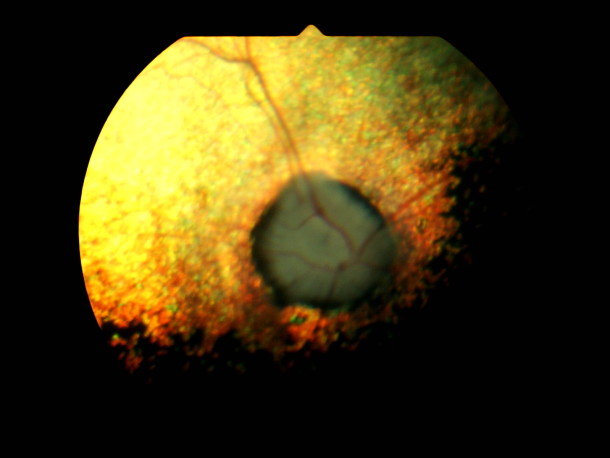

Фокальная или мультифокальная дисплазия характеризуется наличием множественных складок и розеток – точки или линии серого или зеленого цвета в центральной части глазного дна, на тапетальной части эти области гипорефлективны, на нетапетальной – беловатого цвета. Зрительный дефицит при данном виде дисплазии отсутствует.

Географическая дисплазия характеризуется образованием неравномерных, подкововидных складок, местами сетчатка истончена, имеются гиперрефлективные участки, сетчатка в центральной зоне поражения частично отслоена. Нарушение зрения при данном виде дисплазии может быть значительным и зависит от площади пораженного участка. Полная дисплазия с отслойкой сетчатки характеризуется тотальной отслойкой сетчатки с потерей зрения.

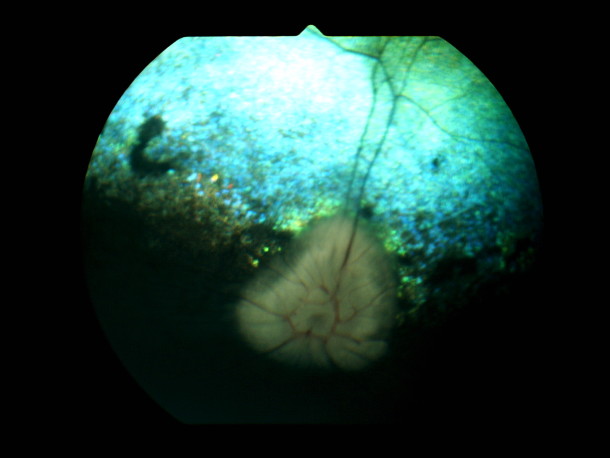

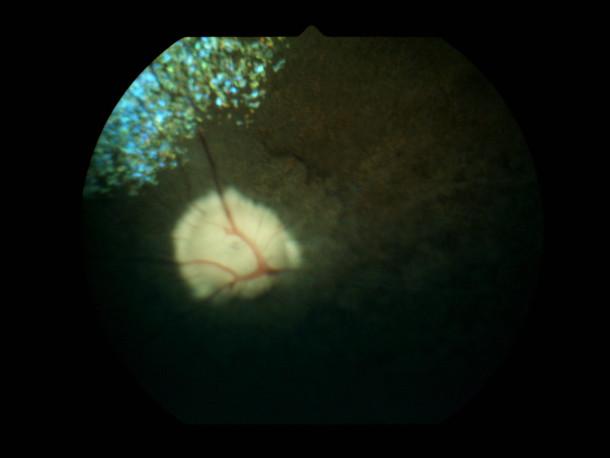

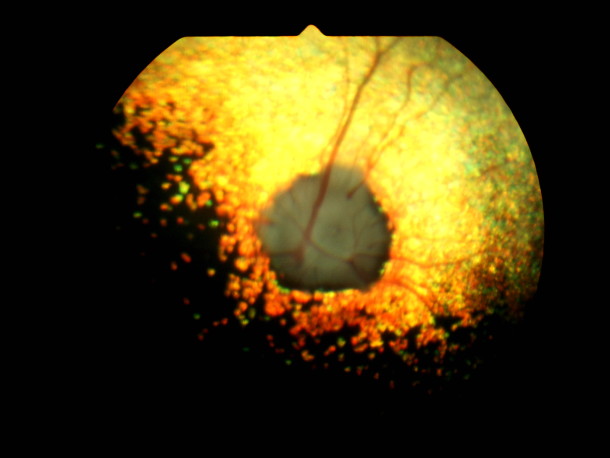

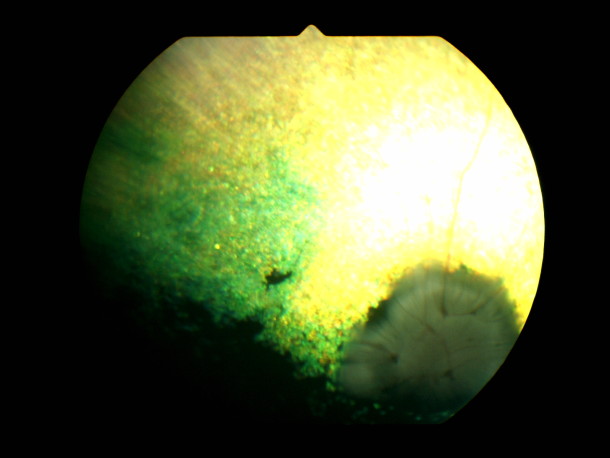

Прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA) – наследственная патология сетчатки, при которой происходит дегенерация фоторецепторов, приводящая к потере зрения. Клинические признаки: постепенная потеря зрения (чаще всего сначала исчезает сумеречное зрение, т. к. в большинстве случаев первыми поражающимися клетками являются палочки). Офтальмоскопические признаки: гиперрефлективность тапетума, истончение сосудов сетчатки, вплоть до полного их отсутствия (рис 6). Классифицируют PRA по типам клеток, поражающимся в первую очередь, и по времени проявления заболевания.

PRA с ранним проявлением

PRA c поздним проявлением

Палочко-колбочковая дегенерация (rcd) у абиссинских кошек

Другие типы дегенерации сетчатки

Колбочковая дегенерация (cd)

Дистрофия РПЭ (центральная прогрессирующая атрофия сетчатки, RPED, CPRA)Описана у многих пород: лабрадор и голден ретривер, колли, английский кокер спаниель и другие. Первично поражается ретинальный пигментный эпителий, а вторично – фоторецепторы из-за недостаточной трофики. Офтальмоскопические признаки отмечают раньше клинических – светло-коричневые пигментные пятна в центральной тапетальной области, с прогрессированием заболевания пигментные пятна сливаются в неровный рисунок c гиперрефлективными вкраплениями. Клинически отмечают ухудшение зрения, но полная потеря зрения происходит не у всех животных.

Отдельно следует рассмотреть внезапную приобретенную дегенарацию сетчатки (SARD). Данная патология не является наследственной, характеризуется резкой потерей зрения в течение нескольких дней, билатеральным мидриазом, но офтальмоскопическая картина глазного дна в начале заболевания нормальная. Через несколько недель или месяцев начинают проявляться офтальмоскопические признаки, характерные для дегенеративных процессов: увеличение рефлективности тапетума, истончение сосудов сетчатки. SARD необходимо дифференцировать от слепоты центрального генеза при помощи электроретинографии (ЭРГ). При SARD ЭРГ показывает недостаточную электрофизиологическую активность сетчатки, при слепоте центрального генеза – нормальную. Также возможна экспресс-диагностика с использование хроматических зрачковых реакций: реакции зрачка на красный свет не будет при нормальной реакции на синий свет. В настоящее время считается, что данное заболевание имеет аутоиммунную природу, разработаны методы терапии иммуноглобулинами, которые позволяют частично восстановить зрительную функцию у пораженных животных.

В заключение необходимо отметить, что для сохранения зрения у животных с поражением сетчатки важно своевременно диагностировать заболевание, выявить его причину и своевременно начать этиотропную и симптоматическую терапию. Животные, у которых выявлены наследственные патологии сетчатки, не должны быть использованы для разведения.

Прогрессирующая атрофия сетчатки у собак (PRA)

Прогрессирующая атрофия сетчатки у собак, ПАС (от англ. Progressive Retinal Atrophy, PRA) – генетическая патология, возникающая у собаки в определенном возрасте в зависимости от породы. Болезнь развивается сразу на двух глазах и всегда приводит к полной слепоте.

Симптомы

Основной клинический признак прогрессирующей атрофии сетчатки у собак – снижение остроты зрения при слабом свете, в сумерках и в темноте, так называемая никталопия (куриная слепота). Однако в привычной для животного окружающей обстановке, к примеру, дома, оно может не проявлять абсолютно никаких поведенческих изменений. В конечном итоге, ночная слепота прогрессирует до дневной, а затем до полной потери зрительной функции. Слезотечение, прищуривание глаз, выделения при данном заболевании отсутствуют. Болевых ощущений собака не испытывает.

Характерными признаками патологии также считаются расширенные зрачки и отрицательная реакция на свет (без сужения). Нередко владельцами собак наблюдается слишком сильное свечение глаз (гиперрефлексия глазного дна), что служит важнейшим симптомом дегенеративных изменений сетчатки. У некоторых пород прогрессирующая атрофия сетчатки провоцирует катаракту.

Как было сказано выше, прогрессирующая атрофия – наследуемое заболевание, то есть оно передается генетически, из поколения в поколение. К породам собак, предрасположенным к этой патологий, относят:

- Аляскинского маламута

- Акиту

- Американского кокер-спаниеля

- Английского кокер-спаниеля

- Вельш Корги

- Восточноевропейскую борзую

- Голден ретривера

- Гончую

- Ирландского сеттера

- Йоркширского терьера

- Колли

- Лабрадора ретривера

- Мастиффа

- Норвежского элкхаунда

- Папийона

- Пекинеса

- Пуделя

- Ротвейлера

- Русскую борзую

- Самоеда

- Сибирскую лайку

- Таксу

- Тибетского спаниеля

- Тибетского терьера

- Ши тцу

ВАЖНО! Поскольку данную патологию наследуют по аутосомному рецессивному типу, селекция собак с PRA не рекомендуется!

Диагностика

Чтобы подтвердить диагноз и исследовать животное на присутствие дегенераций, обязательно проводят:

Прогрессирующая атрофия сетчатки у собаки

При офтальмоскопии врачом осматривается глазное дно на наличие: гиперрефлективного тапетального слоя, ослабленной сосудистой сети, дегенерации диска зрительного нерва и пр.

Электроретинография сетчатки осуществляется для диагностирования реакции фоторецепторов на свет (вспышки). Исследование выстраивается по принципу ЭКГ сердца. Важное и точное, оно позволяет выявить атрофию сетчатки на ранней стадии.

ДНК тест выполняется для обнаружения больных собак, считаясь самым надежным и основным исследованием на ПАС. Здоровых животных используют в разведении с теми, которые имеют любой генетический статус (больной, носитель, здоровый). Исследование реализуется до непосредственной селекции. Оно возможно в разном возрасте, после получения пробы крови.

ВАЖНО! Никакие добавки не могут остановить дегенеративный процесс. Лечения заболевания не существует!

Центральная прогрессирующая атрофия сетчатки

Как и в случае прогрессирующей атрофии сетчатки, дистрофия пигментного эпителия сетчатки (от англ. Retinal Pigment Epithelial Dystrophy, RPED) или центральная прогрессирующая атрофия сетчатки, ЦПАС (от англ. Central Progressive Retinal Atrophy, CPRA) имеет генетическую природу и всегда заканчивается полной слепотой.

В отличие от PRA, признаком CPRA является уменьшение остроты зрения при ярком свете или в дневное время. Неподвижные объекты также распознаются труднее, чем движущиеся, что подтверждает потерю центрального зрения.

Офтальмоскопия обеспечивает выявление гиперрефлективности тапетума, истонченной сосудистой сети, изменений диска зрительного нерва. При этом на центральном тапетальном участке глазного дна диагностируются многочисленные пятна и области пигментации.

Породы золотистый ретривер, лабрадор ретривер, колли, английский кокер спаниель, шелти могут страдать и в возрасте от 1 до 4 лет.

Лечение ЦПАС отсутствует. Соответственно, крайне важно грамотно проводить дальнейшие селекционные работы.