ПАСТЕРЕЛЛЁЗЫ

Рис. 1. Поза «сидячей собаки» у свиньи при пастереллёзе.

Рис. 1. Поза «сидячей собаки» у свиньи при пастереллёзе.

пастереллёзы (Pasteurellosis), геморрагическая септицемия, холера птиц, инфекционные болезни домашних и диких животных, характеризующиеся при остром течении признаками септицемии и геморрагического воспаления слизистых оболочек дыхательных путей и кишечника. П. распространены повсеместно. Летальность от 10 до 75% и иногда выше. Болеет и человек.

Этиология. Возбудители П. чаще Pasteurella multocida, реже P. haemolitica и другие виды пастерелл. Бактерии неподвижны, спор не образуют, многие свежевыделенные вирулентные штаммы имеют капсулу. В мазках из крови и органов имеют вид овоидов, в культурах кокков (диплокококков). Они биполярно окрашиваются анилиновыми красками, грамотрицательны, растут на обычных питательных средах. Антигенная структура и серологические типы пастерелл окончательно не изучены, но установлено, что они имеют капсульный, соматический и другие антигены. Биохимические свойства пастерелл выражены слабо. Максимальная выживаемость в почве и воде 26 суток, в навозе и помёте 72 суток, в трупах 120 суток. Под воздействием t 7090°C пастереллы погибают в течение 510 мин, при t 15°C в течение нескольких суток. Обычные дезинфицирующие средства губительно действуют на пастереллы. Из лабораторных животных к ним восприимчивы белые мыши и кролики.

Эпизоотология. Чаще заболевает молодняк гусей, уток, кур, свиней и крупного рогатого скота. Источник возбудителя инфекции больные и переболевшие животные, выделяющие пастерелл во внешнюю среду с истечениями из носа, испражнениями. Среди животных установлено широкое пастереллоносительство, но эпизоотологическую роль играют лишь те животные, которые являются носителями вирулентных форм. Большое значение в возникновении болезни имеет ослабление резистентности организма под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды. Пути заражения аэрогенный и алиментарный. В благополучные хозяйства инфекция чаще заносится переболевшими животными, поступающими для комплектования ферм, дикой птицей, с кормами, особенно животного происхождения, транспортными средствами и с тарой. П. может протекать спорадически и в виде небольших вспышек, среди птиц нередко регистрируют эпизоотии. Количество неблагополучных хозяйств и заболеваемость обычно увеличиваются в весеннее и осеннее время. В некоторых местностях зарегистрированы стационарные очаги П. птиц. Переболевшие животные приобретают иммунитет. Его механизм полностью не установлен. Для активной иммунизации применяют различные вакцины. Пассивную иммунизацию животных проводят гипериммунной сывороткой.

Течение и симптомы. Инкубационный период от нескольких часов до 23 суток, иногда дольше. Течение болезни сверхострое, острое, подострое и хроническое. Сверхострое течение у всех животных характеризуется повышенной температурой тела, диареей и быстрой гибелью животного. У крупного рогатого скота и буйволов при остром течении поражается преимущественно кишечник (кишечная форма) или органы дыхания (грудная форма) либо наблюдается отёчная форма. Температура тела при всех формах болезни повышена. Отёчная форма характеризуется появлением в области головы, глотки, шеи, реже в других местах болезненных отёков в подкожной и межмышечной соединительной ткани, затруднённым дыханием и глотанием, прекращением молокоотдачи у коров. Смерть обычно наступает через 12 суток. При грудной форме отмечают признаки острой фибринозной плевропневмонии (ускоренное и затруднённое дыхание, кашель, вначале серозное, а затем серозно-гнойное истечение из носа, пульс учащён). Может развиться плеврит (болезненность при пальпации межрёберных промежутков). В большинстве случаев больные погибают или болезнь принимает хроническое течение. Кишечная форма чаще наблюдается у молодых животных и характеризуется прогрессирующим поносом, слабостью и гибелью через 34 недели. У овец при остром течении отмечают подъём температуры тела до 4142°C, отсутствие аппетита, сильное угнетение, учащение дыхания и пульса. Затем появляются признаки поражения органов дыхания серозное, часто слизисто-гнойное, истечение из носа, конъюнктивит, затруднённое дыхание, кашель; при перкуссии можно установить очаги притупления в лёгких, а при аускультации хрипы. У некоторых животных появляются отёки в области межчелюстного пространства, подгрудка, понос. Продолжительность болезни до 5 суток. Болезнь, особенно у взрослых овец, может принять хроническое течение; признаки поражения лёгких при этом ослабевают, но слабость и истощение прогрессируют. Нередко у больных П. возникают паренхиматозный мастит и некроз вымени. П. у свиней может протекать как отдельная болезнь в септицемии, форме, но преимущественно как вторичная инфекция, осложняющая другие вирусные и бактериальные болезни. Чаще болеют поросята-отъёмыши и животные из группы откорма. При остром течении характерны повышение температуры тела, озноб, слабость, потеря аппетита, учащённое дыхание, фибринозная пневмония (одышка, кашель, истечение из носа, синюшность слизистых оболочек, носового зеркальца и ушей, а позднее и нижней части живота, болезненность грудной клетки при пальпации). Тип дыхания брюшной, многие свиньи принимают позу «сидячей собаки» (рис. 1). Нередко обнаруживают конъюнктивит, кровоизлияния в коже и признаки диспепсии. Животные через 38 суток погибают или болезнь принимает хроническое течение. Вторичные П. характеризуются пневмониями, признаки которых отмечают одновременно с симптомокомплексом основной болезни (чума, грипп и др.). У птиц при остром течении температура тела повышается до 4343,5°C. Отмечают вялость и сонливость, понижение аппетита, сильную жажду, шаткую походку. Затем появляются посинение гребня, серёжек, а при поражении лёгких затруднённое дыхание, истечение из носовых отверстий и клюва пенистого экссудата. У большинства птиц понос; фекалии жидкие с примесью крови. При остром течении болезнь длится от 1214 ч до 23 суток, а при подостром 510 суток. Большинство птиц погибает. При хроническом течении развиваются общая слабость, понижение аппетита, отмечают снижение яйценоскости, истощение, анемию. Часто диагностируют ринит, затруднённое и учащённое дыхание, конъюнктивит, припухание бородок (серёжек) и нередко воспаление суставов конечностей (хромота). У кроликов при остром течении повышенная температура тела, затруднённое дыхание, насморк, чихание, в дальнейшем понос и через 12 суток гибель животного. Хронический П. протекает с признаками ринита и конъюнктивита, часто осложняется пневмонией, а иногда отитом, абсцессами в подкожной клетчатке.

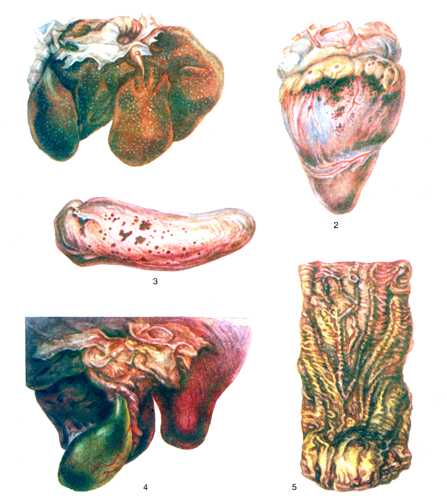

Патологоанатомические изменения. Устанавливают множественные кровоизлияния на серозных и слизистых оболочках, в паренхиматозных органах и сердце, увеличение лимфатических узлов, особенно регионарных, инфильтраты в подкожной клетчатке, скопление серозного или серозно-фибринозного экссудата в грудной и брюшной полостях. При грудной форме характерна крупозная пневмония. В трупах птиц, кроме того, находят мелкие некротические очаги в печени (рис. 2).

Диагноз. Учитывают эпизоотологические, клинические и патологоанатомические данные, а также результаты бактериологического исследования с обязательной проверкой выделенных пастерелл на вирулентность.

Лечение. При остром П. применяют одновременно гипериммунную сыворотку, антибиотики, сульфаниламидные препараты. Птиц, больных П., лечить запрещается.

Профилактика и меры борьбы. Для предупреждения П. большое значение имеют общие меры профилактики (полноценное кормление, хорошие условия содержания и строгое соблюдение установленных ветеринарно-санитарных правил, профилактическое карантинирование вновь поступающего скота), а при непосредственной угрозе профилактическая вакцинация. При возникновении болезни проводят клинический осмотр животных неблагополучного стада, изолируют и лечат больных и подозрительных по заболеванию животных, а подозреваемых в заражении животных иммунизируют и переводят на новые пастбища. Помещение, где находились больные животные, и территорию ферм очищают и дезинфицируют. Мясо от больных и подозрительных по заболеванию животных можно использовать в пищу после проварки, молоко кипятят. Птицеводческие хозяйства (фермы), где установлен П., объявляют неблагополучными; в них вводят ограничения, больных, слабых и истощённых птиц убивают бескровным методом, остальным назначают антибиотики и сульфаниламиды. В целях быстрейшей ликвидации П. целесообразнее убить всех птиц неблагополучного птичника. Помещение, оборудование, инвентарь, территорию фермы очищают и дезинфицируют (влажным и аэрозольным методами), проводят дератизацию и дезинсекцию. После санации помещений в них размещают здоровых птиц, выращенных в изолированных условиях и вакцинированных против П. Больных П. кроликов убивают, мясо после проварки используют в пищу. Подозреваемым в заражении животным вводят антибиотики. Целесообразна вакцинация кроликов угрожаемых помещений.

Пастереллёз человека. Заражение при контакте с больными животными. При проникновении микробов в организм через повреждённую кожу характерны абсцессы и флегмоны. При аэрогенном заражении П. протекает как септическое заболевание с бронхопневмонией, остеомиелитом, отитом, менингитом. Профилактика соблюдение мер предосторожности при работе с больными животными.

Литература:

Буткин Е. И., Пастереллёз (холера) птиц, М., 1972;

Инфекционные болезни крупного рогатого скота, М., 1974;

Эпизоотология, под ред. Р. Ф. Сосова, 2 изд., М., 1974.

Рис. 2. Патолого-анатомические изменения органов животных при пастереллёзе.

Рис. 2. Патолого-анатомические изменения органов животных при пастереллёзе:

1 многочисленные некротические очажки в печени курицы;

2 кровоизлияния на эпикарде;

3 точечные кровоизлияния под капсулой селезенки теленка;

4 увеличенный желчный пузырь;

5 геморрагии в тонкой кишке овцы.

Ветеринарный энциклопедический словарь. — М.: «Советская Энциклопедия» . Главный редактор В.П. Шишков . 1981 .

ПАСТЕРЕЛЛЁЗ

Пастереллёз (pasteurellosis, син. геморрагическая септицемия) — инфекционная болезнь, вызываемая пастереллами и характеризующаяся разнообразием клинических проявлений.

Содержание

Этиология

Возбудителем Пастереллёза у человека является Pasteurella multocida (Lehmann et Neumann 1899) Bosenbusch et Merchant 1939 сем. Brucellaceae. Короткая овоидная грамотрицательная неподвижная бактерия длиной 0,3—1,25 мкм и шириной 0,15—0,25 мкм. Сравнительно малоустойчива к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Эпидемиология

Болезнь или носительство возбудителей Пастереллёза широко распространены среди домашней птицы, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кроликов, зайцев, кошек, собак, серых крыс, домовых мышей и др. Возбудители у животных находятся в крови, слюне, различных органах и выделяются с фекалиями и мочой. Пастереллы встречаются в воде открытых водоемов, почве, навозе и т. п. В почве и навозе они сохраняются 3—4 дня.

Наиболее часто источником заражения человека являются домашние животные и птицы, а также грызуны. Возбудитель может попадать в организм со слюной при укусе животными. Считают возможной передачу возбудителей слепнями при укусе. Не исключен алиментарный путь передачи при загрязнении пищевых продуктов выделениями грызунов. Случаи заражения человека от человека не наблюдались.

Пастереллёз распространен во многих странах мира, однако случаи заболевания регистрируются сравнительно редко и носят обычно проф. характер (болеют работники животноводческих и птицеводческих хозяйств).

Патогенез, патологическая анатомия, иммунитет изучены мало.

Клиническая картина

Инкубационный период 1 — 5 дней. В тех случаях, когда заражение Пастереллёзом происходит через кожу, болезнь проявляется в виде пустул, сменяющихся образованием струпа, местных подкожных поражений (абсцессы, флегмона), наблюдаются воспалительные явления (припухлость, покраснение, болезненность при движении, повышение температуры).-Иногда возможно развитие остеомиелита, артрита, септицемии, появление на теле полиморфной сыпи, угасание к-рой сопровождается шелушением. Поражения легких протекают по типу пневмонии, эмпиемы, бронхоэктазов. Известны случаи конъюнктивита, менингита, абсцесса мозга пастереллезной этиологии. При алиментарном заражении наблюдаются явления энтерита.

Диагноз

Диагноз ставится гл. обр. на основе эпидемиологического анамнеза (возможность контакта с животными), бактериол, исследования и серологического исследования крови, экссудата, мокроты больного, слизи из носа и зева. При серологическом исследовании используется реакция агглютинации (сыворотка крови больного и живые культуры возбудителя).

В связи с тем, что Пастереллёз у человека протекает без каких-либо определенных, свойственных только ему клин, признаков, дифференциальный диагноз проводится с септической формой туляремии (см.), псевдотуберкулезом (см.), лептоспирозом (см.), Ку-лихорадкой (см.), орнитозом (см.), сибирской язвой (см.).

Лечение, Прогноз, Профилактика

Применяют антибиотики (пенициллин, стрептомицин, антибиотики группы тетрациклинов), симптоматические и общеукрепляющие средства.

Прогноз при лечении антибиотиками благоприятный, однако в случаях поражения ц. н. с. могут наблюдаться летальные исходы.

Профилактика заключается в проведении комплекса санитарно-ветеринарных мероприятий, соблюдении мер предосторожности при уходе за больными животными и птицами, а также в проведении дератизации в жилых и складских зданиях, в санитарном просвещении населения.

Библиография: Домарадский И. В. Возбудители пастереллезов и близких к ним заболеваний, М., 1971; Многотомное руководство по микробиологии, клинике и эпидемиологии инфекционных болезней, под ред. H. Н. Жукова-Вережникова, т. 7, с. 401, М., 1966; Семиотрочев В.Д. К вопросу о дифференциальной диагностике пастереллеза и сибирской язвы у человека, в кн.: Вопр. Эксперим, и прикладной иммунол., под ред. Э. Н. Шляхова, с. 160, Кишинев, 1967.

Статьи

Частой причиной возникновения респираторных заболеваний у мелких домашних животных может быть пастереллез. Возбудителем пастереллеза является небольшая грамм-негативная, неподвижная, биполярная овоидная палочка — Pasteurella. Выделяют несколько субтипов бактерии, классификация которой основана на ДНК-гомологии: P. multocida subsp. multocida, P. canis, P. multocida subsp. septica, P. stomatis and P. dagmatis (Garniere et al., 1993).

Наиболее часто определяемой у кошек и собак является P. multocida. Обычно она обитает в респираторном тракте, входит в нормальную микрофлору и может протекать в виде бессимптомного носительства примерно у 12-90% собак и 50-90 % кошек (в зависимости от региона (Freshwater, 2008; Dolieslager et al., 2011)). При ослаблении иммунитета пастереллез проявляется в виде конъюктивита, тонзилита, пневмонии, поражения языка. У больных животных пастерелла с истечениями выделяется в окружающую среду. Палочка плохо сохраняется в внешней среде, поэтому заражение чаще всего происходит при прямом контакте. От животного может заразиться и человек.

Диагностика не является затруднительной, поскольку при культуральном исследовании P. multocida легко растет на питательных средах. Однако основным недостатком этого метода является его продолжительность, результат приходится ожидать до двух недель. Лаборатория «Зайцев+» разработала диагностику P. multocida методом ПЦР, основным преимуществом, которого является скорость и специфичность выполнения анализа. Результаты исследования врач получает на почту менее чем через сутки.

Лечение и профилактика.

Пенициллин и его аналоги, такие как ампициллин, являются наиболее эффективными антибактериальными средствами для лечения пастереллы. Тетрациклины, хлорамфеникол, триметоприм-сульфонамиды, хинолоны (второе и третье поколение), цефалоспорины также эффективны. Эритромицин не вылечивает полностью инфекцию, и после прекращения лечения возможны рецидивы.

Возбудитель плохо устойчив в окружающей среде и инактивируется простыми средствами дезинфекции. С больными животными необходимо ограничить общение, также ледует избегать попадания истечений на незащищенные участки кожи.