Локтевой сустав собаки анатомия

МЫШЦЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

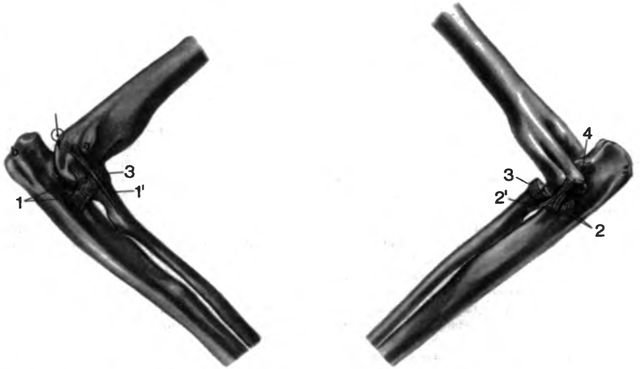

Расположены в области плеча. По передней его поверхности лежат флексоры, по задней, перебрасываясь через вершину сустава, — экстензоры. Из пяти мышц два экстензора и один флексор — двусуставные мышцы (рис. 109).

Экстензоры локтевого сустав а . Три мышцы разгибают сустав, и все они заканчиваются на локтевом бугре.

1. Самая мощная (мясистая) на грудной конечности, заполняющая треугольное пространство между лопаткой и плечевой костями, трехглавая мышца плеча — m. triceps brachii. Ее длинная головка (caput longum) самая большая, закрепляется широким основанием по всему каудальному краю лопатки. Эта головка двусуставная. Латеральная головка (caput laterale) трехглавой мышцы в виде толстого прямоугольника прилежит к длинной головке, закрепляясь с латеральной стороны проксимальной трети плечевой кости. Медиальная головка (caput mediale) самая маленькая, прилежит к длинной головке с медиальной стороны. Все три головки, срастаясь, заканчиваются на соответствующих сторонах локтевого отростка на локтевом бугре. Под конечными сухожилиями длинной и медиальной гбловок расположены подсухожильные бурсы. У свиней имеет добавочную головку, которая идет от шейки плечевой кости и срастается с латеральной стороны с сухожилием длинной головки трехглавой мышцы плеча. У собак длинная головка верхним закреплением не доходит до каудального угла лопатки.

2. Локтевая мышца — m. anconeus. Лежит в локтевой ямке плечевой кости, закрепляясь по ее краям, и заканчивается с латеральной стороны локтевого бугра.

3. Напрягатель фасции предплечья — m. tensor fasciae antebrachii. Начинается широкой сухожильной пластиной от каудального края лопатки и сухожилия широчайшей мышцы спины, идет по медиальной поверхности длинной головки трехглавой мышцы плеча и заканчивается на медиальной поверхности локтевого бугра и фасции предплечья. Хорошо выражен лишь у лошадей.

У собак он не закрепляется на сухожилии широчайшей мышцы спины и является односуставной мышцей. Все три экстензора иннервируются от плечевого сплетения лучевым нервом — п. radialis.

Рис. 109. Глубокие мышцы лопатки и плеча лошади (латеральная сторона)

Флексоры локтевого суета в а . Двуглавая мышца плеча — m. biceps brachii прикрыта спереди и сверху плечеголовной и грудной мышцами. Двусуставная, статодинамическая, длинная веретенообразная мышца начинается мощным сухожилием на надсу-ставном (лопаточном) бугорке. Под ней в области блока плечевой кости лежит подсухожильная бурса, у копытных — синовиальное влагалище. Идет по краниальной стороне плечевой кости и заканчивается на медиокраниальной поверхности проксимального конца лучевой кости (здесь под ней лежит бурса). У травоядных мышцу внутри пронизывает сквозной сухожильный тяж, который отдает сухожильную пластину — lacertus fibrosus на сухожильную часть лучевого разгибателя запястья. В период опоры этот тяж способствует укреплению плечевого сустава в разогнутом состоянии. Снаружи вся мышца одета двумя листами фасции.

Плечевая мышца — m. brachialis — односусгавная, менее сухожильна, чем двуглавая. Начинается с каудальной стороны на шейке плечевой кости, поворачивает через латеральную сторону тела плечевой кости и заканчивается на медиокраниальной поверхности проксимального конца лучевой кости вместе с двуглавой мышцей. Оба флексора иннервируются из плечевого сплетения мышечно-кожным нервом — п. musculo-cutaneus.

У собак (очень мало у свиней) на локтевой сустав действуют еще вращатели сустава:

1) супинатор —m. supinator (у собак и свиней). Короткая мясистая мышца, направление ее медиодистальное, идет от латерального мыщелка плечевой кости под лучевым разгибателем запястья и общим разгибателем пальца и оканчивается на кранио-медиальной поверхности проксимального конца лучевой кости;

2) плечелучевая мышца (длинный супинатор) — m. brachio-radialis. Только у собак и кошек идет длинной тонкой ленточкой по медиальной поверхности лучевого разгибателя запястья от разгибательного надмыщелка до дорсомедиальной поверхности верхней трети дистального конца лучевой кости. Обе мышцы иннервируются от плечевого сплетения лучевым нервом — п. radialis;

3) круглый пронатор — m. pronator tares. У собак имеет веретенообразную форму, лежит медиальнее лучевого разгибателя запястья. Идет от медиального надмыщелка и заканчивается на переднемедиальной поверхности проксимального конца лучевой кости. У лошадей он стал статической мышцей, прилежит к капсуле, усиливая ее;

4) квадратный пронатор — m. pronator quadratus — у собак поперечные волокна этой мышцы идут от лучевой к локтевой кости, прикрытые лучевой головкой глубокого пальцевого сгибателя. Иннервируются обе мышцы от плечевого сплетения срединным нервом — п. medianus.

Локтевой сустав собаки анатомия

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ

Локтевой сустав, art. cubiti (рис. 72), образуется между блоком плечевой кости и суставной ямкой лучевой и полулунной вырезкой локтевой костей. Это — гинглим, допускающий лишь сгибание п разгибание вокруг поперечной оси, проходящей через центр блока. Последний по площади значительно больше суставной ямки лучевой кости, чем обеспечивается большой размах движений (до I201). Волярным ограничителем сгибания является крючковидный отросток локтевой кости, а полулунная вырезка последней служит направляющим гребнем, фиксирующим плечевой блок в суставной ямке лучевой кости. Вслед-с 1внс некоторой винтовидности (скошенности от сагиттального направления) суставного рельефа и скошенности локтевого Н гростка сгибание локтевого сустава у копытных

Рис. 72. Левый локтевой сустав лошади с медиальной и латеральной сторон:

сопровождается небольшим отведением и вращением предплечья наружу. С дорсальной и волярной сторон капсула сустава лежит свободно и образует выпячивания (см. рис. 76). Сустав имеет две боковые связки — медиальную и латеральную, ligg. collateralia radiale et ulnare, которые начинаются от связочных ямок и бугров на над-мыщелках плечевой кости.

У рогатого скота емкость сустава равна 150 см9, у телят — 80 см9 (Юн, 1960). Медиальная боковая связка, направляясь дистально, распадается на два пучка — дорсальный короткий и волярный длинный. Первый из них закрепляется на медиальном связочном бугре лучевой кости, а второй, соответственно, на локтевой кости. Латеральная боковая связка также раздваивается, причем ее дорсальный пучок заканчивается на связочном бугре лучевой кости, а волярный — на локтевой кости. Связка по длине слегка перекручена.

У свиньи особых различий от рогатого скота в связочном аппарате локтевого сустава нет.

У лошади в медиальной половине дорсальной стенки капсулы отчетливо выделяется косой пучок, так называемая косая связка, lig. obliquum. Медиальная боковая связка закрепляется на лучевой кости и до локтевой не доходит. Вместе с ней над медиальной связочной ямкой от плечевой кости начинается сухожильный рудимент круглого пронатора (см стр. 324). Он прикрепляется к лучевой кости дистальнее медиальной боковой связки и функционально является ее длинным пучком. В 30% случаев этот пучок содержит отдельные мышечные волокна (у остальных домашних животных эта мышца сохранилась). Блок плечевой кости в сагиттальном сечении незначительно вытянут проксимо-дистально, т. е. несколько эллипсовиден. Поэтому при движении возникает момент максимального натяжения связок, которое завершается «защелкиванием» сустава в крайнее положение сгибания или разгибания. Полагают, что защелкивающий «механизм» обусловлен также эксцентрическим прикреплением боковых связок по бокам блока плечевой кости (проксимальнее оси вращения), их перекрученностыо, пружинностью локтевой кости и другими причинами. Эта особенность (в меньшей степени выраженная в локтевом суставе и у крупного рогатого скота и собаки) сокращает период мышечного усилия при движении локтевого сустава у лошади, обеспечивает быстроту (резкость) этих движений и способствует фиксации сустава при стоянии.

У собаки также имеется косая связка локтевого сустава, а боковые связки принимают участие в формировании кольцевой связки (подробности см. 10. Ф. Юдичев, 1958).

У всех Животных на блоке плечевой, в ямке лучевой и полулупной вырезок локтевой кости имеются синовиальные ямки, а на синовиальной оболочке — мелкие синовиальные ворсинки.

Привет студент

Локтевой сустав, articulatio cubiti, является комбинированным (переменным) суставом. В нем сочленяются с одной стороны составляющие мыщелок плечевой кости блок и головка , а с другой стороны блоковидная вырезка локтевой кости и суставная поверхность (ямка головки) лучевой кости. Сустав образуется, таким образом, двумя простыми суставами: плечелоктевым суставом, articulatio humeroulnaris, и плечелучевым суставом, articulatio humeroradialis. Кроме того, локтевой сустав непосредственно связан с проксимальным лучелоктевым суставом, articulatio radioulnaris proximalis, — цилиндрическим суставом, в котором головка лучевой кости посредством суставной окружности вращается в дугообразной лучевой вырезке локтевой кости. В общей суставной капсуле имеются три кармана (углубления), recessus: кранио-латерально под общим разгибателем пальцев, кранио-медиально под двуглавой мышцей плеча и каудально между латеральным надмыщелком плечевой кости и локтевым отростком. Этот карман выбирается для инъекции у кошки, в то время как у собаки укол делается на стороне сгибания. Связки и отдельные сухожилия срослись с капсулой, так что их защемления не происходит.

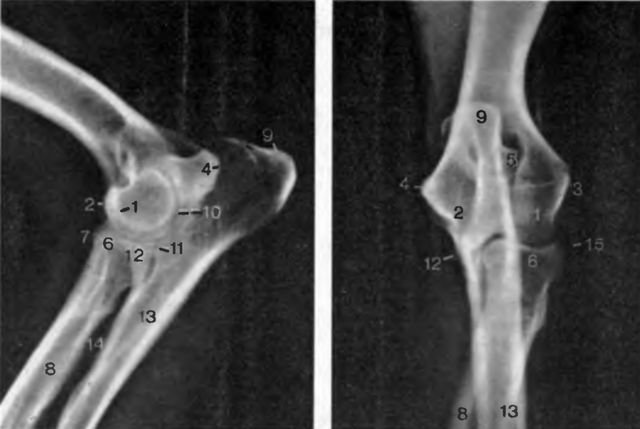

Рис. 4. Рентгеновский снимок локтевого сустава собаки (вверху) и кошки (внизу) в медио-латеральной (слева) и каудо-латеральной (справа) проекции. Натуральная величина (снимки: проф. U. Matis) 1—5 humerus: 1, 2 condylus humeri, 1 capitulum humeri, 2 trochlea humeri, 3 epicondylus lateralis, 4 epicondylus medial is, 5 fossa olecrani; 6—8 radius: 6 caput radii с fovea radii, 7 tuberositas radii, 8corpus radii; 9-13 ulna: 9 tuber olecrani, 10 incisura trochlearis, 11 processus coronoideus lateralis, 12 processus coronoideus medialis, 13 corpus ulnae; 14 spatium interosseum antebrachii; 15 сесамо-видная кость в латеральной боковой связке

Связочный аппарат у собаки и кошки слегка отличается, что связано с выраженными ротационными движениями лапы у кошки.

Боковые связки имеют по две ножки, лучевую и локтевую. Латеральная боковая связка, ligamenturn collaterale cubiti laterale, выходит из ямки латерального надмыщелка плечевой кости. У собаки лучевая ножка связки мощнее, чем локтевая. У кошки узкая лучевая ножка простирается в дистальном направлении заметно дальше под шейкой лучевой кости, в то время как мощная локтевая ножка дугообразно загибается к латеральному венечному отростку локтевой кости. У собаки и кошки на краниальном крае связки происходит отложение хряща, и в этом месте к ней присоединяется кольцевая связка. Медиальная боковая связка, ligamentum collaterale cubiti mediate, выходит из ямки медиального надмыщелка. Ее локтевая ножка у кошки широкая и веерообразная, у собаки узкая. Лучевая ножка примерно одинаково широкая и у собаки, и у кошки. Кольцевая связка, ligamentum anulare radii, охватывает головку лучевой кости. Она отходит от медиального венечного отростка локтевой кости, где ее покрывает медиальная боковая связка, и обогнув головку лучевой кости, прикрепляется к латеральной боковой связке. У кошки она к тому же достигает плечевой кости. Эластичная локтевая связка, ligamentum olecrani, отходит от кромки медиального надмыщелка плечевой кости и тянется до крючковидного отростка локтевой кости. Она срастается с суставной капсулой и укрепляет ее.

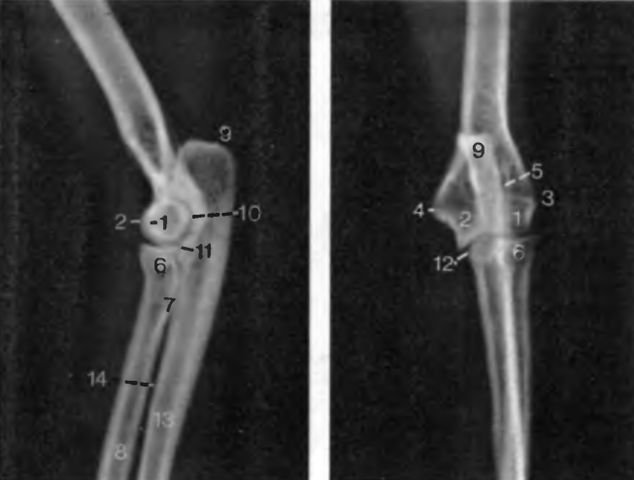

Рис. 5. Локтевой сустав собаки с закрытой суставной капсулой, вид с латеральной стороны (по Nickel et ah, 1992)A humerus; В radius; С ulna

1 capsula articularis после удаления ligamentum anulare; 2, 2′ ligamentum collaterale laterale с двумя ножками; 3 membrana interossea antebrachii

Рис. 6. Локтевой сустав кошки, слева — вид с латеральной стороны, справа — вид с медиальной стороны (по Roos, 1989, Vollmerhausetal., 1993) а, b пальпируемые участки костей для выполнения внутрисуставной инъекции, b tuber olecrani

1 локтевая ножка ligamentum collaterale laterale, 1′ лучевая ножка ligamentum collaterale laterale; 2 локтевая ножка ligamentum collaterale mediate, 2′ лучевая ножка ligamentum collaterale mediale; 3 ligamentum anulare radii; 4 ligamentum olecrani

Объем движений в локтевом суставе (сгибание и разгибание) составляет у кошки 140° (Brugger, 1987), у собаки в зависимости от породы от 100° до 140° (Vollmerhaus et al., 1983).

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ КОМПОНЕНТОВ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА СОБАК

В строении локтевого сустава собак имеют место как общие закономерности его структурной организации, свойственные представителям других таксонов, так и видоспецифические признаки, обусловленные биомеханическими особенностями двигательного поведения семейства псовых и характером распределения стато-динамической нагрузки на скелетные звенья в процессе физиологического нагружения.

Локтевой сустав (articulatio cubiti) у собак — сложный блоковидный двуосный. Суставная поверхность в нем делится на отделы со своими направлениями движений, что позволяет отнести это сочленение к комбинированным суставам, поскольку в нем сгибание и разгибание предплечья сопровождаются супинацией и пронацией плеча. Во время движения животного сустав воспринимает значительную биомеханическую нагрузку, связанную с переносом центра тяжести и двигательного импульса с тазовых конечностей на грудные. В связи с этим все структурные элементы указанного сочленения должны обладать большим прочностным и упруго-деформативным резервом при выраженной амплитуде движений. По нашему мнению, именно локтевой сустав выступает в роли биологического амортизатора во время бега и прыжков, когда на грудные конечности практически полностью переносится масса тела животного. Учитывая вышеизложенное, нельзя исключить высокую степень риска его повреждения у собак, особенно у гигантских пород.

В формировании костного остова art. cubiti принимают участие три кости — плечевая (humerus), лучевая (radius) и локтевая (ulna) (см. рис. 1).

Плечевая кость (humerus) относится к типу длинных трубчатых биэпифизарных костей. Ее проксимальный эпифиз сочленяется с лопаткой, формируя плечевой сустав, а дистальный посредством двух мыщелков соединяется с костями предплечья. На проксимальном эпифизе кости располагается шаровидная головка, слабовыраженная шейка, два бугра — большой и малый, служащие местом фиксации сухожилий мышц.

Костный остов локтевого сустава

из двух рельефно выступающих мыщелков — condylus lateralis et condylus medialis, покрытых суставным хрящом и сочленяющихся с костями предплечья. При этом медиальный мыщелок по площади суставной поверхности достоверно превосходит латеральный. От мыщелков проксимально простираются мощные гребни, углубляющие локтевую ямку — fossa olecrani, а также надмыщелки со связочными ямками, необходимыми для закрепления связочного аппарата. В области локтевой ямки имеется надблоковое отверстие (foramen supratrochleare) для прохождения сосудисто-нервного пучка, отсутствующее у представителей других таксономических рангов и непостоянное у некоторых пород собак: фокстерьеров, такс, бассетов.

Лучевая кость (radius) на проксимальном эпифизе несет головку, хрящевое покрытие которой отличается сложным рельефом, адаптированным для блока плечевой кости. На краниальной поверхности ниже головки имеется шероховатость для двуглавого мускула плеча, а на противоположной (каудальной) — шероховатость для локтевой кости. Дистальный эпифиз лучевой кости снабжен суставной поверхностью для сочленения с костями запястья. Здесь имеется шиловидный отросток, а также шероховатость для локтевой кости.

При анализе позиционно-специфического взаиморасположения костей предплечья нетрудно заметить, что они соединены подвижно. Это не исключает ротационных движений конечности дистальнее локтевого сустава. В пользу этого выступает наличие в пространстве между лучевой и локтевой костями мускула — квадратного пронатора, видоспецифического для собак, в то время как у других животных с неподвижным соединением костей предплечья межкостное пространство заполняет только соединительнотканная межкостная мембрана.

Локтевая кость (ulna) на проксимальном эпифизе несет локтевой отросток (olecranon) и бугор локтевого отростка (tuber olecrani) для прикрепления экстензоров локтевого сустава. На tuber olecrani имеются три бугорка. Кроме того, на проксимальном эпифизе локтевой кости для надежного соединения с блоком плечевой присутствует локтевая (полулунная) вырезка (incisura ulnaris s. semilunaris), верхний край которой продолжается в processus anconeus — крючковидный отросток. Для более тесной консолидации с головкой лучевой кости проксимальный эпифиз локтевой кости снабжен латеральным и медиальным венечными отростками processus coronoideus lateralis et medialis), при этом медиальный имеет большую площадь контакта с сочленяющимися костями, чем латеральный, что может явиться структурным эквивалентом его большей функциональной обремененности в процессе физиологического нагружения. Этот факт может служить анатомическим обоснованием вовлечения его в деструктивный процесс при артропатиях локтевого сустава.

Дистальный эпифиз локтевой кости завершается грифельным отростком — processus styloideus.

Связочный аппарат локтевого сустава является звеном, интегрирующим костно-хрящевые элементы в единую биомеханическую систему, которая призвана поддерживать оптимальный баланс между структурой и функцией каждой отдельно взятой анатомической составляющей. Особенности биомеханики сочленения, выражающиеся в неравномерном распределении нагрузки на латеральный и медиальный отделы сустава, а также подвижное соединение костей предплечья друг с другом, позволяющее совершать незначительные ротационные движения, детерминируют характер, топические и композиционные особенности связочного аппарата.

В процессе фило- и онтогенеза суставных звеньев в локтевом суставе обособляются производные фиброзного слоя капсулы — латеральная и медиальная коллатеральные связки (ligamentum collateral laterale et mediale), являющиеся его местными утолщениями (см. рис. 2, 3). Их структурное оформление обусловлено характером испытываемой нагрузки на латеральный и медиальный отделы капсулы сустава. Именно коллатеральные связки обеспечивают жесткость сочленения в латеро-медиальном направлении, его латеро-медиальную стабильность.

Латеральная коллатеральная связка локтевого сустава

Медиальная коллатеральная связка локтевого сустава

Латеральная коллатеральная связка короткая, но мощно развитая. Простирается от латеральной связочной ямки плечевой кости до связочного бугра на латеральной поверхности лучевой кости (рис. 2).

Медиальная коллатеральная связка начинается в медиальной связочной ямке плечевой кости и оканчивается на медиальном связочном бугре лучевой кости, дистально ее волокна разделяются на два пучка — краниальный, закрепляющийся на лучевой кости, и каудальный, который следует уже на локтевую кость (рис. 3).

Однако неравномерное распределение нагрузки на латеральный и медиальный отделы сустава привело к различной степени их выраженности. Так, при сравнении морфометрических характеристик указанных образований отмечено значительное превосходство латеральной коллатеральной связки над медиальной по таким показателям, как длина и площадь поперечного сечения (в 2 раза превосходит по площади и на 40% по длине).

Несомненно, что морфологические характеристики связок тесно коррелируют с их биомеханическими свойствами. В частности, латеральная коллатеральная связка обладает большим пределом прочности на растяжение, что может быть связано с особенностями позиционно-специфического распределения макромолекул межклеточного вещества, активностью его трофических и консолидирующих функций.

Изучение макропрепаратов локтевого сустава позволило обнаружить дополнительные структурные элементы связочного аппарата, наличие которых может быть связано с подвижным соединением костей предплечья и, соответственно, с необходимостью дополнительной стабилизации костных элементов. Так, латеральная коллатеральная связка, отдавая соединительную ветвь, простирающуюся по краниальной поверхности головки лучевой кости к медиальной коллатеральной связке, образует кольцевую связку — ligamentum anulare radii (см. рис. 4).

Более того, нами установлено наличие в локтевом суставе у собак (прежде всего гигантских пород) косой связки — ligamentum obliquum, которая начинается от краниального края надблокового отверстия плечевой кости, пересекает сгибательную поверхность локтевого сустава, следует к ее медиальному надмыщелку и вплетается в сухожилие двуглавого и плечевого мускулов.

Локтевая связка (ligamentum olecrani) простирается от краниомедиального края локтевого отростка до медиального надмыщелка плечевой кости, поэтому располагается в локтевой ямке (см. рис. 5). Примечательно, что локтевая связка также является видоспецифическим образованием локтевого сустава у собак, поскольку отсутствует у копытных животных.

Важно подчеркнуть, что по своему структурному оформлению связка обогащена пучками эластических волокон, которые определяют ее упруго-деформативные и прочностные характеристики, позволяя выступать в роли дополнительного ограничителя гиперфлексии сочленения.

В норме угол локтевого сустава составляет 120-130’. Кости предплечья образуют между собой два сустава — проксимальный лучелоктевой и дистальный лучелоктевой. Первый сустав фиксирован с помощью капсулы, кольцевой и коллатеральных связок локтевого сустава, а второй дополнительно — лучелоктевой связкой, соединяющей дистальные концы лучевой и локтевой костей. Оба сустава цилиндрические одноосные простые.

Кольцевая и косая связки локтевого сустава

Локтевая связка сустава

Развитие скелета и его функционирование обеспечиваются процессами роста, формообразования, ремоделирования и репарации. Рост и формообразование характерны до пубертатного периода онтогенеза и детерминированы генетической программой морфогенеза, но реализуются в кооперации с действием биомеханических факторов. Процессы ремоделирования и репарации протекают на протяжении всего периода онтогенеза и служат базой функциональной адаптации скелетных тканей к меняющимся биомеханическим требованиям среды обитания животного. Ремоделирование (физиологическая перестройка) дебютирует в эмбриональный период, а также в ответ на изменение метаболизма костной ткани любой природы. Развитие кости из скелетогенной мезенхимы может протекать двумя способами. Внутримембранная (эндесмальная) оссификация осуществляется путем непосредственной дифференциации хорошо кровоснабжаемых мезенхимальных клеток в преостеобласты, а затем и в остеобласты (так окостеневают плоские кости черепа). В трубчатых костях и, в частности, в их зонах роста имеет место другой способ развития — энхондральный (внутрихрящевой), обеспечивающий продольный рост кости. При этом мезенхимальные клетки преобразуются в хрящевые (хондробласты —> хондроциты), которые минерализуются и формируют трабекулярную кость — первичную спонгиозу. Она представлена примитивной грубоволокнистой костной тканью, которая подвергается разрушению (резорбции) и на ее хрящевой решетке формируется зрелая костная ткань — вторичная спонгиоза. Это сопровождается смещением эпифизов в проксимальном и дистальном направлениях. Периферия ростовой зоны определяется в виде клиновидной борозды окостенения, а место перехода фиброзной хрящевой ткани в костную носит название перихондральной манжетки. Можно предположить, что эти структуры выполняют защитно-механическую функцию.

Таким образом, остеогенез в эпифизарной зоне заключается в последовательной смене гистологических типов тканей: грубоволокнистой на пластинчатую посредством механизма физиологической перестройки (ремоделирования).

Как известно, морфогенез скелета находится в тесной взаимосвязи с общим физиологическим состоянием организма, контролируемым деятельностью эндокринного аппарата, У здорового щенка наблюдается соответствие между возрастом и процессами окостенения. При интерпретации рентгенологической картины судят о возрасте пациента, оценивая состояние участков активного роста длинных трубчатых костей (УАРК). Асинхронность закладки очагов окостенения часто приводит к дисконгруэнтности суставных поверхностей и неминуемо провоцирует различные артропатии. Существует точка зрения, что нарушения хронологии и симметрии появления ядер окостенения, а также наступления синостозов являются следствием эндокринной патологии и других патологий, связанных с нарушениями метаболизма кальция в организме. Известно, что метаболизм кальция в костной ткани в процессе ее роста, развития и ремоделирования и поддержание кальциевого гомеостаза в организме — сопряженные процессы. Их согласованность регулируется и контролируется как системными (гормоны — паратгормон, кальцитонин), так и локальными (остеонектин, фибронектин, остеокальцин) факторами.

Процессы окостенения начинаются у собак с 5-й недели внутриутробного развития и заканчиваются для конечностей к возрасту 1 года. При этом необходимо отметить, что собаки декоративных пород отличаются некоторой

Рентгенографические данные о сроках дифференцировки зон роста длинных трубчатых костей собаки

|

Онтогенез локтевого сустава (4. 8. 13 недель)

Апофиз локтевого бугра (4, 8, 13 недель)

морфологической инфантильностью в развитии скелета и более поздними сроками окостенения (табл. 1).

Суставные концы длинных трубчатых костей остаются хрящевыми и остеогенез в них имеет свои особенности. Метафизарные зоны диафизов, эпифизы и апофизы развиваются из разных точек окостенения. У концов окостеневших диафизов продолжают активно размножаться клетки метафизарного хряща (зона роста), и трубчатые кости за счет этого увеличиваются в длину (рис. 6). Длинные трубчатые кости — биэпифизарные, рост их обеспечивают две ростковые зоны. При этом следует отметить, что рост отдельных костей скелета может быть асинхронным. Так лучевая кость предплечья очень часто опережает по темпам роста локтевую, что может привести к вальгусному искривлению конечности и ряду тяжелейших артропатий локтевого сочленения.

Параллельно с остеогенезом метафизарных зон диафизов происходит окостенение эпифизов и апофизов (рис. 7). В каждом суставном конце кости имеется строго определенное число постоянных точек окостенения, которые в норме возникают в соответствии с так называемым возрастным календарем. Они появляются в определенные сроки и в определенной последовательности, что позволяет судить о соответствии остеогенеза возрасту. Однако следует помнить, что время появления точек окостенения может находиться в тесной корреляции с полом пациента, его конституциональными особенностями и состоянием эндокринной системы. Остеогенез в эпифизах протекает энхондральным путем. Из эмбриональной надхрящницы в эпифиз (или апофиз) проникают сосуды и костеобразующие элементы — остеокласты и остеобласты.

Точка окостенения, появляющаяся в центре хрящевой закладки эпифиза, начинает увеличиваться, одновременно продолжается рост окружающего его хряща. Постепенно рост хряща замедляется и прекращается. Продолжается лишь его окостенение путем дегенерации и рассасывания с обызвествлением и формированием костных балок. Рассасывание хряща приводит к образованию межбалочных пространств, в которых развивается костный мозг, т. е. формируется губчатая кость. Окостенение в эпифизе распространяется в основном в сторону сустава, где в процессе замещения хряща костью остается лишь его тонкий слой, покрывающий свободную поверхность эпифиза, который трансформируется в суставной хрящ, структура которого имеет функционально обусловленные особенности. По мере исчезновения хряща окостеневающие поверхности метафизов, эпифизов и апофизов сближаются друг с другом и, наконец, соприкасаются. Наступает последний этап остеогенеза — синостозирование, т. е. слияние отдельно окостеневающих частей трубчатой кости в единое целое.

По наступлении всех синостозов рост скелета прекращается, однако и у взрослой особи сохраняется потенциальная энергия костеобразования. Она проявляется в процессе физиологической перестройки костных структур, при повышенной функциональной нагрузке на какой-либо отдел скелета, различных патологических состояниях, и костеобразование осуществляется остеопластическим, интерстициальным и фибропластическим путем. Функциональная полноценность костной ткани связана именно с лабильностью ее структуры и постоянной готовностью к перестройке в соответствии с требованиями организма.

На основании общих закономерностей формирования костного вещества, сформулированных основоположниками функциональной анатомии, целесообразно выделить следующее:

• костная ткань образуется в местах наибольшего сжатия или растяжения;

• структура, физико-механические характеристики и композиционный состав костной ткани тесно коррелируют между собой;

• степень развития костей пропорциональна интенсивности деятельности связанных с ними мышц;

• трубчатое и арочное строение кости обеспечивает наибольшую прочность и легкость при минимальной затрате костного материала;

• формообразование костей и их функциональная адаптация — результат интеграции всех внешних механических воздействий с помощью процесса ремоделирования костной ткани. Потенциал ремоделирования определяется модулирующим влиянием механического стимула, который контролируется генетической программой и метаболическим профилем организма. Резюмируя, следует отметить, что кость как орган, суставы и, соответственно, суставные поверхности сочленяющихся костей чутко реагируют на изменения гомеостаза и внешнего «механического поля», отвечая на них приспособительными перестройками своей структуры. Так, минеральное и витаминное голодание может привести к развитию рахита, что сказывается на экстерьере животного. Кроме того, недостаточная нагрузка на скелет в результате гипокинезии, его возрастная инволюция и чрезмерная эксплуатация организма могут приводить к явлениям остеохондроза, остеопороза и остеосклероза.

В мировой литературе, к сожалению, отсутствует единый подход к специальной терминологии и интерпретации рентгенологической семиотики артропатий articulatio cubiti различного генеза.

На основании собственных многолетних исследований, а также анализа данных литературы мы считаем целесообразным выделить следующие виды патологии:

• остеохондропатия articulatio cubiti;

• изолированный processus anconeus;

• фрагментированный processus coronoideus medialis.