Ветеринарная клиника доктора Шубина

г. Балаково, ул. Трнавская, д 4. тел. +7-987-356-69-05

Вы здесь

Болезнь межпозвоночных дисков собак (памятка для владельцев)

Описание

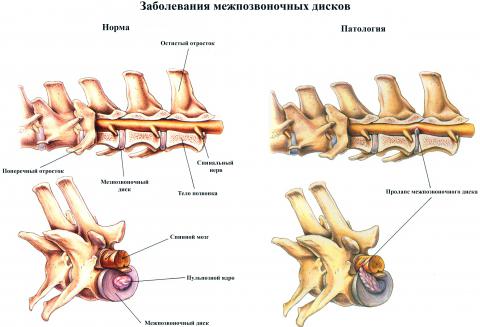

Болезнь межпозвоночных дисков – общий термин, определяющий дегенерацию структуры межпозвоночных дисков с последующим выходом в спинномозговой канал и компрессией (сдавлением) спинного мозга. Болезнь межпозвоночных дисков широко распространена среди собак, достаточно часто встречается на приеме в ветеринарной клинике.

Позвоночник – несущий элемент скелета млекопитающих, состоит из отдельных позвонков, разделенных межпозвоночными дисками. Основная функция межпозвоночных дисков – обеспечение подвижности и амортизации позвоночника в целом. Каждый позвонок состоит из тела и дуги, которая формирует позвоночное отверстие. Отверстия позвонков соединенных вместе формируют позвоночный канал, являющийся вместилищем спинного мозга.

Каждый межпозвоночный диск состоит из центральной гелеобразной зоны, именуемой как «пульпозное ядро», окруженной фиброзным кольцом. Дегенерация дисков вызывает протрузию (выпячивание) или экструзию (выталкивание) материала диска в спинномозговой канал, что создает компрессию спинного мозга и нарушает его функцию.

Причины

Основная причина болезни – различные дегенеративные изменения вещества межпозвоночного диска, которые развиваются с возрастом (в молодости практически не отмечается). В зависимости от характера дегенеративных изменений, у собак описано три типа болезни межпозвоночных дисков:

I-й тип болезни межпозвоночных дисков – первично поражает предрасположенные хондродистрофичные породы собак (пр. такса, пекинес) в возрасте 3-6 лет. Данный тип характеризуется первичным поражением пульпозного ядра (центральной зоны межпозвоночного диска), оно подвергается минерализации с последующим смещением через фиброзное кольцо в межпозвоночный канал.

II-й тип болезни межпозвоночных дисков – первично поражает пожилых собак крупных пород (пр. лабрадор, немецкая овчарка). Дегенерация диска вызывает его постепенное смещение в спинномозговой канал с развитием постепенного и прогрессирующего сдавления спинного мозга.

III-й тип болезни межпозвоночных дисков – дистрофия диска вызывает отрыв небольшого диска, который на большой скорости сталкивается со спинным мозгом (выстреливает) и вызывает тяжелое его повреждение.

Признаки

Выраженность признаков болезни межпозвоночных дисков зависит от возраста животного, его породы, типа дегенерации диска и локализации поражения конкретного сегмента спинного мозга.

У хондродистрофичных пород средний возраст проявления заболевания – 3-6 лет, проявляется постепенно или внезапно (последнее чаще), нередко отмечают во время значительной физической активности. У собак крупных пород – характерно прогрессирующее наступление признаков с постепенным ухудшением функции конечностей.

Самый характерный признак поражения межпозвоночных дисков – боль, которая может проявляться в виде отказа от перемещения, принятия вынужденной позы, отказа от подъёма и спуска по лестнице. При тяжелом поражении, возникает полный паралич задних конечностей, непроизвольные мочеиспускание и калоотделение.

В зависимости от степени повреждения спинного мозга и выраженности неврологических нарушений, выделяют следующие классы заболевания:

1-й класс болезни межпозвоночных дисков – у животного отмечается только боль.

2-й класс болезни межпозвоночных дисков – кроме боли, у животного отмечается шаткость походки, слабость задних конечностей, но, двигательные функции сохранены (способно перемещаться).

3-й класс болезни межпозвоночных дисков – двигательная активность задних конечностей, а также сознательные движения нарушены, но сохранены.

4-й класс болезни межпозвоночных дисков – полный паралич (отсутствие двигательной активности) задних конечностей, при сохраненной глубокой болевой чувствительности.

5-й класс болезни межпозвоночных дисков – полный паралич с отсутствием глубокой болевой чувствительности.

Диагностика

Предположительный диагноз высокой доли вероятности ставится на основании характерных клинических признаков. При обращении в ветеринарную клинику – врач проводит неврологический осмотр, важным прогностическим фактором является определение глубокой болевой чувствительности (ГБЧ). Для окончательной постановки диагноза болезни межпозвоночных дисков, необходимы различные тесты, которые позволяют визуализировать непосредственно зону повреждения (как диск, так и спинной мозг). Ниже приведены основные средства диагностики:

• Магнитно резонансная томография (МРТ) – наиболее достоверно определяет повреждения как спинного мозга так и межпозвоночного диска. На сегодня, МРТ является золотым стандартом в диагностике болезни межпозвоночных дисков собак.

• Компьютерная томография (КТ) уступает в качестве диагностики предыдущему методу, но, может достоверно определить характер смещения диска.

• Миелография – сутью метода является введение контрастного вещества в цереброспинальную жидкость с последующим рентгеновским исследованием. Данный метод позволяет определить компрессию спинного мозга, для него характерен высокий риск побочных эффектов, также, вероятны ложноотрицательные и ложноположительные результаты.

• Простое рентгенологическое исследование – при заболевании межпозвоночных дисков слабо информативно, используется для исключения других заболеваний, вызывающих сходные клинические признаки.

ОПЦИИ ЛЕЧЕНИЯ

Выбор тактики лечения зависит от выраженности клинических признаков (класса заболевания):

1-й класс болезни межпозвоночных дисков – консервативное лечение до прекращения боли.

2-й класс болезни межпозвоночных дисков – консервативное лечение с периодическим неврологическим обследованием, хирургическая коррекция при отсутствии прогресса или ухудшении состояния.

3-й и 4-й классы класс болезни межпозвоночных дисков – хирургическая коррекция.

5-й класс болезни межпозвоночных дисков – хирургическая коррекция в первые 12-48 часов с момента наступления признаков.

Консервативное лечение

Консервативное лечение применимо у животных 1-го и 2-го класса заболевания, когда выражены только боль и шаткость походки. Лечение состоит из двух компонентов – ограничение подвижности животного и обезболивающих препаратов.

В целях предотвращения дальнейшего смещения диска, животное ограничивается в движении на срок 4-6 недель (клетка отдыха). Собака выводится на прогулки исключительно на поводке и исключительно для справления естественных нужд. Животному на этот период запрещается бегать, прыгать, подниматься по лестнице, играть с другими животными и прочее.

Эффективность обезболивающих препаратов не доказана, и, при их назначение вероятно развитие некоторых побочных эффектов. Назначение нестероидных противовоспалительных препаратов производится по желанию владельца (чаще применяется мелоксикам).

Хирургическое лечение

Цель хирургического лечения – устранить компрессию спинного мозга, для чего выполняется различные процедуры по удалению дужек позвонков, с последующим извлечением вещества выпавшего межпозвоночного диска. В нашей ветеринарной клинике данный вид лечения не доступен, при желании и финансовой обеспеченности владельца – вероятно обращение за профессиональной помощью к ветеринарным врачам референсных клиник. На сегодняшний день, существуют узкие специалисты неврологи в г. Самаре, они способны не только грамотно оценить характер заболевания межпозвоночных дисков (МРТ), но и провести его грамотную хирургическую коррекцию.

Прогнозы

Прогнозы при заболеваниях межпозвоночных дисков во многом зависят от класса заболевания. У большинство собак с проявлением только боли и шаткости походки, только при консервативном лечении (ограничения движения, обезболивающие) отмечается восстановление функций конечностей. При хирургическом лечении собак 3-го и 4-го класса – прогнозы чаще благоприятные. При пятом классе заболевания, когда отсутствует глубокая болевая чувствительность и своевременно не оказано хирургическое лечение – прогнозы не благоприятные. Вероятность проявления рецидивов выпадения межпозвоночных дисков – не предсказуема, но, в общем и целом – рецидивы достаточно редки.

Ветеринарная клиника доктора Шубина, г. Балаково

Грыжа межпозвоночных дисков

(врач — хирург Мезин А.В.)

Можно записаться на прием к Мезину А.В. по телефону: +7(495)988-57-24 и +7(495)783-56-84

Лечение грыжи без операции Яровая Наталья Александровна +7(495)988-57-24 и +7(495)783-56-84

Грыжа межпозвонковых дисков у собак (дископатия). Методы лечения.

/Хирург — Мезин А.В./

Грыжа межпозвоночного диска (межпозвонковая грыжа , дископатия) — это смещение пульпозного ядра межпозвоночного диска с разрывом фиброзного кольца и последующим выбуханием в спинномозговой канал ( Рис. 1 нормальный диск; рис.2 грыжа межпозвоночного диска) . Наиболее часто встречаются грыжи межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника , значительно реже наблюдаются грыжи в шейном отделе позвоночника, наиболее редки — в грудном отделе.

Патофизиология

Хроническая дегенеративная болезнь дисков может начаться как из-за нестабильности позвонков (стресс), так и после первичной дегенеративной протрузии межпозвонковых дисков (протрузия дисков Хансена, тип II, см. симптоматику патологии)

Вне зависимости от причины, дегенеративное фиброзное кольцо претерпевает гипертрофию или гиперплазию, которые приводят к коллапсу межпозвонкового дискового пространства и последующему увеличению фиброзного кольца. Компрессия спинного мозга при коллапсе межпозвонкового дискового пространства приводит к изгибу увеличившегося фиброзного кольца в дорсальном направлении (рис.3).

Рис.4

Компрессия спинного мозга при хронической дегенеративной патологии дисков является динамической, потому что сгибание и разгибание шеи могут изменять степень компрессии спинного мозга. В основном дорсальное растяжение шеи приводит к увеличению компрессии спинного мозга. В основном дорсальное растяжение шеи приводит к увеличению компрессии спинного мозга, а вентральное сгибание и линейная реакция – к снижению компрессии.

Рис. 5 рис. 6

Симптоматика

Существуют два пути развития патологий дисков у собак:

1. Экструзия пульпозного ядра (Тип Хансена 1).

2. Протрузия фиброзного кольца (Тип Хансена 2).

Экструзия ядра

Измененное пульпозное ядро экструдируется в спинномозговой канал через отверстия в дорсальной части фиброзного кольца. Количество вышедшего материала и степень поражения мозга бывают различными. Вышедшее пульпозное ядро чаще всего занимает вентролатеральное положение позвонкового канала. Иногда пульпозное ядро смещается в латеральную сторону и сдавливает нервные корешки в области межпозвонкового отверстия. Экструзия пульпозного ядра чаще всего происходит у небольших собак хондродистрофоидных пород: спаниели, терьеры, хотя патология возникает и у других больших пород.

Протрузия фиброзного кольца

Рис. 7

Под протрузией фиброзного кольца понимают: гиперплазию, гипертрофию и частичный разрыв его с выпячиванием в канал. Этот процесс гораздо более медленный, чем экструзия, и занимает, как правило, вентральную область или имеет вентролатеральное направление. Протрузия возникает чаще всего у не хондродистрофоидных пород (немецкая овчарка, чау-чау, лабрадор, боксер, доберман).

Степени неврологических расстройств

Степень неврологических расстройств зависит от способности животного к самостоятельному передвижению, состояния рефлексов, наличия или отсутствия болевой чувствительности, времени при отсутствии болевой чувствительности.

Состояние рефлексов можно оценивать как снижение рефлекторной активности, гиперрефлексию, или нормальное состояние. На основании этого можно определить предполагаемый уровень поражения.

Стадия – 1: боль в спине, без пареза;

Стадия – 2: парапарез с сохраненной подвижностью (слабой, средней, сильной степени);

Стадия – 3: парапарез без подвижности;

Стадия – 4: параплегия;

Стадия – 5а: параплегия с потерей поверхностной болевой чувствительности;

Стадия – 5б: параплегия с потерей глубокой болевой чувствительности;

Стадия – 5в: параплегия, с признаками прогрессирующей миеломаляции.

Клинические признаки.

Степень выраженности симптомов зависит от степени смещения диска в просвет спинномозгового канала.

Начальная стадия (1 степень расстройств) проявляется только болью, которую можно спутать с болезненностью органов брюшной полости. Собака при этом может взвизгивать, когда её берут на руки под живот, не может спрыгнуть с дивана либо запрыгнуть на него, не может спускаться по лестнице. На наличие боли также указывает дугообразная спина, постоянное беспокойство животного, одышка. Но если врач осматривает таксу либо французского бульдога, то он всегда должен помнить, что самая частая причина подобных жалоб — не боли в животе, а первая стадия неврологических расстройств.

При 2 степени неврологических расстройств наступает атаксия тазовых конечностей (шаткая, заваливающаяся походка). Самостоятельное мочеиспускание сохранено.

При 3 степени — наступает парез тазовых конечностей — собака не может стоять, сохранено самостоятельное мочесипускание, глубокая болевая чувствительность.

При 4 степени неврологических расстройств отсутствует опороспособность и осознанное мочеиспускание, но сохранена глубокая болевая чувствительность (собака не просто отдёргивает лапку — это сухожильные рефлексы, а не проявление боли, а пытается укусить, лает, либо оборачивается и облизывается при попытках сжать зажимом пальцы).

При 5 степени отсутствует глубокая болевая чувствительность. Это значит, что отёк и сжатие спинного мозга весьма существенное, и если не устранить причину, то нервные клетки спинного мозга погибнут. Это происходит очень быстро, и восстановить впоследствии клетки спинного мозга не возможно.

6 степень неврологических расстройств — это отсутствие глубокой болевой чувствительности дольше 12 часов. При отсутствии глубокой боли дольше 48

часов лечение практически неэффективно.

Методы диагностики

Основными методами диагностики являются миелография и МРТ-исследование. При миелографии в спинномозговой канал (под оболочку спинного мозга) вводится контрастное вещество. В норме на рентгенограммах видны колонна контрастного вещества. В месте, где контраст не проходит, вырисовываются очертания границы грыжи диска. Для более точной диагностики грыжи межпозвоночного диска и выбора метода хирургического вмешательства необходимо проводить снимки в прямой и боковой проекциях.

Рис. 8

Хирургическое лечение грыж межпозвонкового диска выполняется преимущественно при развитии неврологических нарушений и болевом синдроме, резистентном к консервативной терапии. При возникновении компрессии на спинной мозг (частичный или полный парез задних или задних и передних конечностей , сильные боли в области шеи или поясницы, недержание мочи и кала) необходимо экстренное хирургическое вмешательство.

Дорсальная ляминэктомия.

Перед ляминэктомией, пораженный позвонок идентифицируют при помощи пальпации от выдающегося дорсально остистого отростка С2 и далее каудально или от первого крестцового позвонка и далее краниально. Выделяют пораженный шейный позвонок, кусачками и высокоскоростной хирургической дрелью удаляю дорсальный остистый отросток и пластинку. Ляминэктомия может составлять до ? длины каждого соседнего позвонка, а неприрывную ляминэктомию можно проводить с С4 до С7 в зависимости от размера компрессионного нарушения. Ширина ляминэктомии ограничивается расстоянием между суставными поверхностями позвонка. Пластинку просверливают до периоста внутреннего коркового слоя. Для осторожного входа в периостиальный слой и спинальный канал используют нейрохирургический шпатель. Для удаления желтой связки блоком используют нейрохирургический пинцет и скальпель. Поверх места ляминэктомии накладывают аутогенный жировой трансплантант, чтобы предотвратить образований фиброзной ляминэктомической мембраны, что также может привести к компрессии спинного мозга. Сопоставляют параспинальные мышцы и фасции и закрывают. Преимуществами этого метода являются декомпрессия сразу в нескольких местах и превосходный обзор дорсальных и дорсолатеральных нарушений. Недостатками являются сильное повреждение мягких и твердых тканей, значительное оперативное время, плохой обзор вентральных и вентролатеральных нарушений, неудобства входа и доступа к спинальному каналу, длительное время восстановления животного, риск отторжения аутогенного жирового транстпантанта.

Рис. 10

Рис. 11

При гемиляминэктомии доспут осуществляется с вентролатеральной стороны. Работа осуществляется при помощи хирургической дрели и нейрохирургического шпателя. Данный метод является малоинвазивным и малотравматичным по сравнению с дорсальной ляминэктомией.

Прогноз.

Медикаментозное лечение дает временно положительный эффект, поэтому прогноз может быть от осторожного до неблагоприятного, в зависимости от степени проявления патологии. Наличие у животного второй и выше степени неврологических расстройств является показанием для проведения хирургического вмешательства. При резкой парализации животного (5—6 степени) показанием к проведению хирургического вмешательства является первые 12 часов с момента наступления.

Список использованной литературы:

- Small animal surgery

- Современный курс ветеринарной медицины. Кирк Р., Бонагура Д.

- Нейрохирургия, Иргер И.М. 1985 г

- Нейрохирургия. Марк С. Гринберг 2010 г.