Лечение листериоза у собак

Листериоз — это редкое инфекционное заболевание, вызываемое микробами Listeria monocytogenes, которые могут находиться в овощах и продуктах животноводства, в почве, в кормах и экскрементах животных. В основном заражаются листериозом сельскохозяйственные животные: козы, овцы, свиньи, коровы, кролики, лошади и домашняя птица. Попадают микробы листерии в организм животных через корма и воду, а основным распространителем возбудителя инфекции являются грызуны.

Человек может заразиться листериозом при употреблении молочной и мясной продукции больного животного без должной обработки, а также известны случаи заражения листериями при обработке шерсти, пера, пуха, щетины и другого сырья животных и птиц. Листерии могут попасть в организм человека также при употреблении немытых овощей и непригодной для питья воды. Медицине известны случаи инфицирования человека листериями через микротравмы на коже и половым путем.

Риск заражения листериозом во много раз возрастает при беременности, так как у будущей матери происходит снижение иммунитета и изменение обмена веществ, что делает ее организм более чувствительной к инфекциям. Листериоз крайне негативно влияет на развитие плода: если даже ребенок не умрет в утробе матери, у него будут обнаружены серьезные отклонения в развитии. Поэтому диагностике листериоза у беременных женщин придают особенно важное значение.

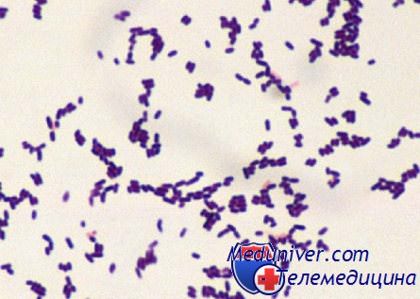

Листерии представляют собой маленькую и подвижную палочку, которая относится к группе коринебактерий и не образует спор. Листерейную палочку можно спутать с дифтерийной из-за внешнего сходства этих двух возбудителей инфекции. Листерии могут жить и в мертвых продуктах растениеводства и животноводства. Например, в силосе, сене, отрубях, семенах овса, мясокостной муке и соленом мясе. Также они способны размножаться в навозе, трупах животных и на почве.

Заболеваемость людей листериозом не очень высокая, так им болеют только 20% людей инфицированных листериями. В основном болезнь поражает лиц пожилого возраста, новорожденных и людей, страдающих различного рода иммунодефицитом. Чаще всего выявляются больные листериозом среди сельскохозяйственных работников и лиц, занятых на производстве по переработке мяса птиц и животных.

Длительность инкубационного периода после заражения листериями у новорожденных детей может составить пять дней, а у взрослых он колеблется от 18 до 70 дней. В некоторых случаях после заражения листериозом человек может не заболеть, а стать только носителем инфекции. В начале заболевания листериоз легко принять за грипп из-за того, что симптомы этих двух инфекции очень похожи. Так же как и при гриппе больной жалуется на сильное повышение температуры, боль в мышцах, невыносимую головную боль, озноб и слабость. Но в отличие от гриппа, у больных листериозом на коже в области суставов появляется сыпь эритематозного характера, а на лице образуется фигура в виде «бабочки». У больного листериозом нарушается стул, появляется тошнота, а иногда и рвота. Увеличение лимфатических узлов наблюдается не во всех случаях, все зависит от формы листериоза.

Принято выделять четыре клинические формы листериоза: нервная, ангинозно-септическая, глазо-железистая и тифоидная. При нервной форме листериоза происходит абсцесс мозга, менингит и энцефалит. Эти заболевания могут стать причиной паралича и различных психических расстройств. Чаще всего у людей встречается ангинозно-септическая форма листериоза, которая проявляется в виде ангины с тифоподобным течением и нервным синдромом. При этой форме листериоза у больного наблюдается увеличение миндалин и лимфатических узлов, покраснение горла и незначительное повышение температуры.

Ангинозно-септическая форма листериоза завершается полным излечением. Глазо-железистая форма листериоза возникает после контакта с больными животными и может проявиться в виде отека век и конъюнктивита. Также наблюдается увеличение лимфоузлов и повышение температуры. Характерными симптомами тифоидного листериоза является появление сыпи, снижение давления, увеличение печени и селезенки. Часто тифоидный листериоз сопровождают гепатит и желтуха.

Диагностируют листериоз на основании лабораторных исследований, при этом очень важно провести дифференциальную диагностику болезни, чтобы отличить каждую форму болезни от заболевания со схожими симптомами. Например, для отличия тифоидной формы листериоза от брюшного тифа или псевдотуберкулеза. Лечение листериоза проводится с учетом его клинической формы. В основном при листериозе назначают медикаментозную терапию из антибиотиков тетрациклинового ряда в сочетании со стрептомицином, преднизолоном и антигистаминными препаратами.

Несмотря на то, что на ранних стадиях листериоз можно полностью вылечить, в большинстве случаях болезнь диагностируется слишком поздно и его лечение редко заканчивается успешно. При поражении центральной нервной системы листериями летальный исход составляет 90%. Профилактика листериоза состоит из соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий при использовании в пищу продуктов животноводства и растениеводства, а специфические меры обработки мест скопления листерий еще не разработаны.

— Вернуться в оглавление раздела «Микробиология.»

Трахеит: причины, симптомы и лечение заболевания

Часто причиной внезапного или затяжного кашля является поражение трахеи и бронхов. Чтобы понять, как избавиться от трахеита, важно знать механизм возникновения заболевания и уметь различать острую и хроническую форму.

Что такое трахеит и в чем его опасность

Трахеит – это одна из самых распространенных болезней верхних дыхательных путей в холодное время года. Воспалительный процесс локализуется в слизистой оболочке хрящевой трубки (трахеи), через которую воздух проходит в бронхи из гортани.

Может проявляться как самостоятельное заболевание, а также в комплексе с ларингитом, фарингитом и ринитом.

Опасность заболевания кроется в распространении инфекции на нижние дыхательные пути – бронхи и легкие. В таком случае может развиться трахеобронхит или трахеопневмония.

Хроническая форма заболевания способствует появлению новообразований – доброкачественных или раковых.

Аллергических трахеит может перейти в аллергический бронхит и бронхиальную астму.

Виды трахеита

По характеру течения заболевания различают:

острый трахеит, отличается внезапностью появления симптомов и напоминает обычное ОРВИ, выздоровление наступает в среднем за 14 дней;

хронический, протекает без ярко выраженной симптоматики, возникает из-за недолеченности острой формы, характерны обострения и периоды ремиссии.

Хронический трахеит может быть атрофическим, когда слизистая оболочка трахеи истончается, а больного мучает сухой кашель, либо гипертрофическим, при котором кашель влажный, а слизистая наоборот утолщается.

В зависимости от причины трахеид может быть:

инфекционным, вызванным бактериями, вирусами, грибками или смешанной патогенной микрофлорой;

аллергическим, вызванным воздействием аллергена.

Вирусный трахеит возникает из-за попадания в дыхательные пути вируса гриппа и прочих вирусов, провоцирующих ОРЗ. Прогрессирование бактериального трахеита связано с активностью стрептококков, золотистого стафилококка, гемофильной палочки.

Грибковое поражение трахеи встречается редко, запускают болезнь грибки рода кандида, аспергиллы или актиномицеты на фоне сниженного иммунитета.

Часто встречается смешанный трахеит, когда с течением времени к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.

Аллергический трахеит развивается на фоне повышенной чувствительности к определенным аллергенам – пуху, шерсти животных, пыли. Предположить заболевание можно при затяжном кашле на фоне поллиноза или атопического дерматита. Главное отличие – появляется без предшествующего ОРВИ или гриппа, но в результате контакта с потенциальным аллергеном.

Симптомы патологии

Основной признак трахеита у взрослых и детей – кашель, который:

обостряется при крике, плаче, запахе дыма, разговоре, вдыхании холодного/горячего воздуха;

мучает больного ночами и в утренние часы;

в первые дни сухой, через 3-4 дня начинает выделяться мокрота.

Также симптоматика заболевания включает:

повышенную температуру тела (может достигать 37-38 градусов);

общую слабость, утомляемость;

болевые ощущения в груди во время кашля;

боль и першение в горле;

Количество и густота мокроты изменяются по ходу усиления воспаления. Если лечение не проводится должным образом или присоединился инфекционный агент, отделяемое при кашле становится гнойным.

В зависимости от возраста, заболевание по-разному переносится пациентами. В пожилом возрасте интоксикация проявляется сильнее, а дети и подростки переносят болезнь легче.

Причины заболевания

Наиболее часто встречаемая причина трахеита – вирусная инфекция. Реже первичным возбудителем становятся бактерии.

Кроме попадания вируса в организм, факторами запуска воспалительного процесса в трахее выступают:

вредные привычки, особенно курение;

работа на вредном производстве, сопряженная с вдыханием раздражающих веществ;

болезни сердца и сосудов;

патологии органов дыхания в хронической форме;

воспаление в ротоглотке или пазухах носа;

дыхание через рот;

поступление в дыхательные пути холодного, горячего или слишком сухого воздуха;

сильное переохлаждение организма;

травмирование слизистой трахеи.

Лица, работающие на фермах, в химической или нефтеперерабатывающей отрасли входят в группу повышенного риска развития аллергического трахеита.

Чем лечат трахеит

Как лечить трахеит в конкретном случае подскажет терапевт. Иногда может потребоваться консультация пульмонолога или аллерголога.

Лечение можно проводить в домашних условиях. При возникновении осложнений показана госпитализация в стационар.

Терапия включает несколько видов препаратов в зависимости от возбудителя:

противовирусные и иммуностимуляторы при вирусном трахеите (Арбидол, Ингавирин, Гриппферон, Осельтамивир, Интерферон);

антибиотики при бактериальном трахеите (например, Азитромицин, Амоксициллин, Сумамед, Цефтриаксон, Зиннат);

противоаллергические при патологии аллергического происхождения (Зодак, Зиртек, Супрастин, Лоратадин).

При повышении температуры и выраженном болевом синдроме принимают жаропонижающие и противовоспалительные средства на основе ибупрофена или парацетамола.

Особое внимание уделяется устранению симптомов – дискомфорта в горле, а также сухого или влажного кашля.

Першение и боль в горле хорошо устраняют:

аэрозоли и спреи, при их распрыскивании лекарственное вещество равномернее распределяется по слизистой (Тантум Верде, Ингалипт, Гексаспрей);

таблетки для рассасывания (Стрепсилс, Гексализ, Доктор Мом).

Выбор препарата для лечения кашля зависит от его вида:

при сухом изнуряющем кашле врач может назначить противокашлевый препарат центрального действия – Синекод, Либексин или Омнитус в формк таблеток или сиропа;

при кашле с трудно отделяемой мокротой показаны таблетки или сиропы, способствующие ее разжижению и облегчению эвакуации – Аскорил, Лазолван или Амбробене на основе амброксола;

когда мокрота начинает отходить, то можно переходить на АЦЦ или Флюдитек.

Лучшим методом лечения трахеита у детей и взрослых считаются ингаляции с помощью небулайзера. Прибор позволяет распылить лекарство и доставить его непосредственно в очаг воспаления. Для процедур используют:

обычный физиологический раствор – для увлажнения носоглотки и облегчения сухого кашля;

минеральную щелочную воду – увлажняет слизистую и способствует выведению мокроты;

Беродуал, разбавленный физраствором согласно инструкции – способствует расширению бронхов и откашливанию;

Лазолван – помогает отхождению мокроты.

Терапию обязательно дополняют обильным теплым питьем (отваром ромашки, настоем шиповника, липовый чаем), регулярными проветриваниями и увлажнением помещения, исключением физических нагрузок.

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Авторизуйтесьчтобы оставлять комментарии

Возрастные ограничения 18+

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ЛО-77-02-011246 от 17.11.2020 Скачать.

Лечение листериоза у собак

Листериоз (Listeriosis) — инфекционная болезнь животных, протекающая с признаками поражения центральной нервной системы (ме-нингоэнцефалиты), половых органов (аборты, метриты), молочной железы (маститы), в виде общего лихорадочного заболевания (септицемия).

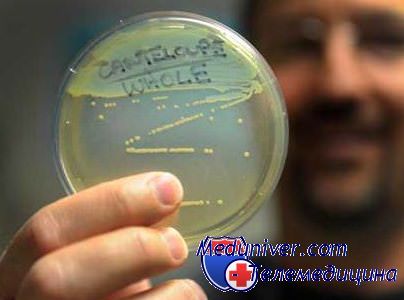

Возбудитель — листерия (Listeria monocytogenes) — грамположительная палочковидная бактерия размером 0,5—2 х 0,3—0,5 мкм, с закругленными краями; спор и капсул не образует, имеет жгутики, подвижна, факультативный аэроб, растет на обычных питательных средах (рН 7,2 — 7,4). На МПА образует мелкие колонии в виде росинок; МПБ в первые сутки роста мутнеет, затем наступает просветление. Образующийся осадок при встряхивании поднимается косичкой. Температурный оптимум культивирования находится между 30 — 37 °С. Листерии могут размножаться при комнатной и более низкой температурах (4 °С).

Листериям свойственна изменчивость: температура культивирования ниже оптимальной ведет к изменению формы микробных клеток и числа жгутиков; при выращивании на твердых средах колонии S-формы превращаются в R-форму; под влиянием ряда факторов (пенициллин и др.) образуются L-формы; под действием стрептомицина возникают стрептомицинорезистентные, а под влиянием ультрафиолетовых лучей — радиорезистентные мутанты.

Антигенное строение листерий сложное. У них выявлено 15 соматических (I —XV) и 5 жгутиковых антигенов (А, В, С, D, E). Различают две серологические группы, объединяющие различных в антигенном отношении листерий. Обнаружены листериоз-ные бактериофаги, нашедшие применение в диагностике болезни. Листерии патогенны для белых мышей, морских свинок, кроликов, степных пеструшек.

Устойчивость. Листерии длительно сохраняются во внешней среде, способны размножаться в мертвых тканях и в силосе при низкой температуре. Они остаются жизнеспособными в отрубях и овсе до 105 дней, в сене и мясо-костной муке — до 134 дней; долгое время не погибают при низкой температуре в соленом мясе. В животноводческих помещениях сохраняются 25—48 дней; на почве, загрязненной навозом (вне помещений), — от 8 (летом) до 115 дней (зимой); в трупах, зарытых в землю,— 1,5—4 мес. Листерии погибают при воздействии 5 %-ного р-ра лизола или креолина через 10 мин; 2 %-ный р-ры формальдегида или едкого натра убивают их через 20 мин; раствор хлорной извести при содержании 100 мг активного хлора в 1 л — через 1 ч. Нагревание до 100 °С убивает листерий за 5, а до 75 — 90 °С — за 20 мин.

Эпизоотологические данные . К листериозу восприимчивы овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, кролики, куры, гуси, утки, индейки. Отмечена болезнь у пушных зверей (шиншилл, норок), а также у форелей в рыбопитомниках. В СССР чаще поражаются овцы, у них регистрируют наиболее значительную заболеваемость с высокими показателями смертности и летальности. Однако в ряде других стран листериозом преимущественно поражается крупный рогатый скот. Отмечены случаи заболевания листериозом собак, кошек и обезьян. Болеют листериозом животные всех возрастов, особо чувствительны молодняк и беременные животные.

Листерии выделены от диких животных 92 видов. Особо следует отметить эпизоотии, регистрируемые у грызунов. Обнаружены листерий’ в иксодовых и гамазовых клещах, блохах, вшах, в личинках оводов.

Источник возбудителя листериоза — больные и переболевшие животные, выделяющие листерий во внешнюю среду с истечением из носовой полости и половых органов (при абортах), с абортированным плодом, калом, мочой, молоком (при маститах), а также здоровые животные — листерионосители, играющие большую роль в возникновении вспышек болезни. Опасными распространителями листериоза являются мышевидные грызуны, они представляют собой основной резервуар возбудителя листериоза в природе. Их выделения, содержащие листерий, загрязняют воду, корма, что приводит к заражению сельскохозяйственных животных.

Отмечена большая роль испорченного силоса в появлении листериоза, особенно у овец. Листерий, попадая с растениями в силос, могут накапливаться в нем, особенно, если рН силоса сдвигается в щелочную сторону. Наиболее интенсивно накопление листерий происходит в поверхностных слоях силоса, которые подвергаются воздействию низких температур, что способствует размножению листерий.

В циркуляции возбудителя листериоза между дикими животными (особенно грызунами), по-видимому, определенную роль играют клещи. Листериоз проявляется спорадически, реже — в виде эпизоотии. У о в е ц болезнь носит сезонный характер и чаще проявляется в зимне-весенний период. Это связано с влиянием ряда факторов, в частности в этот период активизируется механизм передачи возбудителя инфекции, грызуны мигрируют осенью в животноводческие помещения и хранилища кормов. Кроме того, неспецифическая резистентность организма животных к данному времени снижается. В эти месяцы в рационе животных часто используют силос, который при определенных условиях может быть инфицирован листериями.

Весной и летом, когда овцы находятся на пастбищах, их контакты с инфицированными грызунами не столь интенсивны; солнечная радиация активно подавляет листерий во внешней среде.

Резистентность организма овец также высокая, поэтому заболевания листериозом животных в это время, как правило, не происходит. Заболеваемость в большинстве случаев не превышает 0,5 — 5 %, но иногда может доходить до 20 % и более.

В отличие от овец у свиней листериоз не носит сезонного характера. Это объясняется постоянным нахождением свиней в помещениях, без смены условий содержания. Контакты с грызунами в зависимости от сезона года меняются незначительно.

Для листериоза характерна стационарность — болезнь повторяется в одних и тех же пунктах, что связано с длительным листерионоси-тельством у животных, сохраняемостью листерий во внешней среде, существованием природных очагов листериоза, где болезнь поддерживается в дикой фауне и различными путями передается сельскохозяйственным животным.

Патогенез . Заражение животных листериозом в естественных условиях происходит через слизистую оболочку носовой и ротовой полостей, конъюнктиву, пищеварительный тракт, поврежденную кожу. Внедрение листерий в организм может привести к развитию сепсиса, поражению отдельных органов и систем, а также к бессимптомному переболеванию. Возникновение различных форм болезни зависит от вирулентности микроба, инфицирующей дозы, путей заражения, а также от возраста животного, физиологического состояния (беременность), характера кормления и содержания, наличия сопутствующих заболеваний.

Распространение листерий по организму происходит нейрогенным (по периневральным путям), лимфогенным и гематогенным путями. Листерий попадают в различные органы, в том числе, преодолевая защитный барьер, проникают в головной мозг. По современным представлениям, листерий в организме в основном размножаются внутри макрофагов. Инфицированным свободным и фиксированным макрофагам отводится особая роль в распространении и сохранении листерий в организме. У взрослых животных чаще поражается центральная нервная система, а в период беременности — половая система. У молодняка развивается сепсис, а затем генерализованный гранулематоз. У взрослых животных болезнь протекает иногда бессимптомно, при этом животные длительное время остаются носителями листерий. Длительное листерио-носительство обусловлено неспособностью макрофагов полностью фагоцитировать возбудителя, чему также способствует продолжительный (до года) срок жизни макрофагов.

Течение и симптомы . Инкубационный период 7 — 30 дней. Течение болезни острое, подострое, хроническое. Болезнь проявляется несколькими клиническими формами: нервной, септической, смешанной, стертой, бессимптомной, а также с преимущественным поражением половых органов и молочной железы.

У крупного рогатого скота и овец чаще наблюдают поражение центральной нервной системы. Заболевание начинается угнетением, вялостью, снижением аппетита, необычным поведением животного. Через 1 — 7 дней отмечают некоординированные, нередко круговые движения, потерю равновесия, судороги, иногда приступы буйства, парезы отдельных групп мышц, искривление шеи, потерю зрения, конъюнктивит, стоматиты, оглумоподобное состояние (рис. 13). Температура тела повышена в начале болезни или остается в пределах нормы. Длительность болезни до 10 суток и в большинстве случаев заканчивается гибелью больных животных. Другая форма болезни — поражение половой системы, она проявляется абортами, задержанием последа и воспалительными процессами в матке. На почве листериоза может возникнуть мастит, сопровождающийся длительным выделением возбудителя с молоком. Прогноз при этих формах, как правило, благоприятный. У телят и ягнят листериоз протекает в виде септицемии (понос, лихорадка), в отдельных случаях сопровождается поражением центральной нервной системы.

У взрослых свиней обнаруживают исхудание, отмечаются анемия, снижение аппетита, нарушение координации движений, кашель, абсцессы в различных органах и тканях. У поросят цоражается центральная нервная система: расстройство координации движений, своеобразная «ходульная» походка, манежные движения, мышечная дрожь, приступы судорог, возбуждение. Температура тела в начальный период заболевания обычно повышена, а затем снижается. При септической форме болезни отмечают угнетение, отказ от корма, слабость, затрудненное дыхание, посинение кожи в области ушей и живота, иногда — признаки катарального энтерита. Температура тела повышена. Длительность болезни до 3 сут. Поросята чаще всего погибают.

У птиц листериоз проявляется как септическое заболевание. Болеют цыплята и молодые куры. Они теряют аппетит, становятся малоподвижными; наблюдаются конъюнктивиты, учащение дыхания, прогрессирующая слабость, судороги, параличи; через 3 — 5 дней наступает смерть.

Патологоанатомические изменения . При нервной форме ярко выраженных признаков, патогномичных для этой болезни, установить, как правило, не удается. Обнаруживают лишь инъекцию сосудов и отек мозга, кровоизлияния в мозговой ткани и в отдельных внутренних органах. При гистологическом исследовании отмечают менингоэнцефалит.

При септической форме болезни регистрируют гиперемию или отек легких, катар слизистых оболочек пищеварительного тракта, кровоизлияния в сердечной мышце и паренхиматозных органах, увеличение селезенки, дегенеративные изменения и некротические очажки в печени, селезенке, почках, миокарде; увеличение лимфоузлов.

При поражении половых органов у самок обнаруживают эндометрит или метрит.

Диагноз ставят на основании анализа эпизоотологических данных (болеют все виды домашних и многие виды диких животных; болезнь проявляется чаще спорадически, реже — в виде эпизоотии; отмечена стационарность, связь с грызунами, зимне-весенняя сезонность у овец, более чувствительны молодые и беременные животные), клинических признаков (формы — нервная, септическая, аборты, метриты, маститы) и бактериологического исследования с учетом результатов вскрытия и серологических исследований. В лабораторию посылают свежий труп или голову (головной мозг) и паренхиматозные органы; при абортах — плод, его оболочки и истечения из половых органов. Материал консервируют 30 %-ным водным раствором глицерина или замораживают.

Решающее значение принадлежит бактериологическому исследованию (микроскопия мазков-отпечатков из органов, выделение культуры возбудителя, идентификация и дифференциация его от сходных микробов). Для биопробы используют белых мышей, морских свинок, кроликов. Введение кортизона (5 мг внутримышечно за 4 ч до заражения) повышает чувствительность белых мышей к возбудителю листериоза. При внутривенном заражении у кроликов увеличивается количество моноцитов в периферической крови. У лабораторных животных, павших от листериоза, обнаруживают множественные некротические очажки в печени, селезенке, почках, миокарде. Листерии вызывают кератоконъюнктивит при нанесении культуры на конъюнктиву глаза морской свинки или кролика («конъюнктивальная проба»). Ускоренную диагностику листериоза осуществляют методом люминесцирующих антител. Для серологической диагностики в лабораторию посылают кровь или сыворотку крови. С целью выявления скрыто больных животных проводят серологические исследования (РА и РСК). Их применяют для выяснения эпизоотической ситуации в хозяйствах, где диагноз на листериоз поставлен комплексным методом с выделением культуры листерий.

Дифференциальный диагноз . Листериоз нужно дифференцировать от ряда болезней. Злокачественная катаральная горячка отличается высокой температурой тела, кератитом, ринитом и стоматитом. Бруцеллез, кампилобактериоз и трихомоноз характеризуются в основном только абортами, задержаниями последа, орхитами и эпидидимитами, в то время как при листериозе клинические проявления весьма разнообразны и чаще всего на первом плане стоит поражение центральной нервной системы. Болезнь Ауески отличается выраженной контагиозностью, быстрым распространением, лихорадкой и поражением дыхательных органов у взрослых свиней При колибактериозе (отечная болезнь) поражаются только поросята-отъемыши, отмечаются отеки в области головы. Ценуроз дифференцируют на основании обнаружения ценуруса в головном мозге, более длительного течения Бешенство отличается характерной клинической картиной, агрессивностью, наличием телец Бабеша — Негри. При постановке диагноза на листериоз нужно помнить о возможности смешанной инфекции

Лечение . Наилучший эффект дает предохранительная (превентивная) терапия животных условно благополучной группы (подозреваемых в заражении) для предотвращения распространения болезни. Наиболее эффективны при листериозе биомицин, террамицин, тетрациклин. С профилактической целью биомицин применяют в дозе 20 мг, террамицин в дозе 25 мг на 1 кг живой массы 1 — 2 раза в день в течение 5 — 7 дней. При необходимости курс обработки повторяют через 5 — 6 дней.

С лечебной целью применяют биомицин в дозе 25 мг, террамицин в дозе 30 мг на 1 кг живой массы 2 — 3 раза в день до момента клинического выздоровления и несколько дней спустя для профилактики рецидивов болезни. Хорошим лечебным действием обладает ампициллин. Одновременно проводят симптоматическое лечение (сердечные препараты; средства, улучшающие деятельность желудочно-кишечного тракта; антимикробные, вяжущие и т. п.).

Иммунитет . В процессе переболевания листериозом в крови животных накапливаются агглютинины и комплементсвязывающие антитела. Однако листериозные сыворотки и выделенные из них гамма-глобулины не обладают ни профилактическим, ни лечебным свойствами. С 1975 г. в СССР применяют в неблагополучных по листериозу хозяйствах сухую живую вакцину из авирулентного штамма АУФ.

Профилактика и меры борьбы . В целях профилактики листериоза приобретают животных в хозяйствах, благополучных по этой болезни, постоянно контролируют качество кормов, ведут борьбу с грызунами. При возникновении листериоза проводят поголовный осмотр животных, измеряют температуру тела. Больных с признаками поражения центральной нервной системы направляют на убой. Подозрительных по заболеванию изолируют и лечат.

Помещения, где находились больные листериозом животные, очищают и дезинфицируют (горячий 3 %-ный р-р едкого натра, 5 %-ная эмульсия ксилонафта, 6 %-ная эмульсия дезинфекционного креолина, 20 %-ная взвесь свежегашеной извести, раствор хлорной извести с содержанием не менее 2 % активного хлора). Можно проводить и аэрозольную дезинфекцию помещений 20 %-ным водным раствором формальдегида, формалин-ксилонафтовой или формалин-креолиновой смесью. Навоз обеззараживают биотермически. Уничтожают грызунов в животноводческих помещениях, складах и на территории ферм.

Голову и пораженные внутренние органы (печень, селезенка, сердце) с очагами некроза, кишки, мочевой пузырь вынужденно убитых животных утилизируют. Тушу и непораженные внутренние органы проваривают кусками не более 2 кг в течение 2 ч. Особое внимание следует уделить соблюдению рабочими мер личной профилактики при убое животных и разделке туши.

Хозяйство, где установлено заболевание животных листериозом, объявляют неблагополучным. Запрещают ввод и вывод животных.