- Тактика хирургического лечения при вальгусной деформации костей предплечья

- Раннее закрытие или замедление роста дистальной локтевой ростковой зоны.

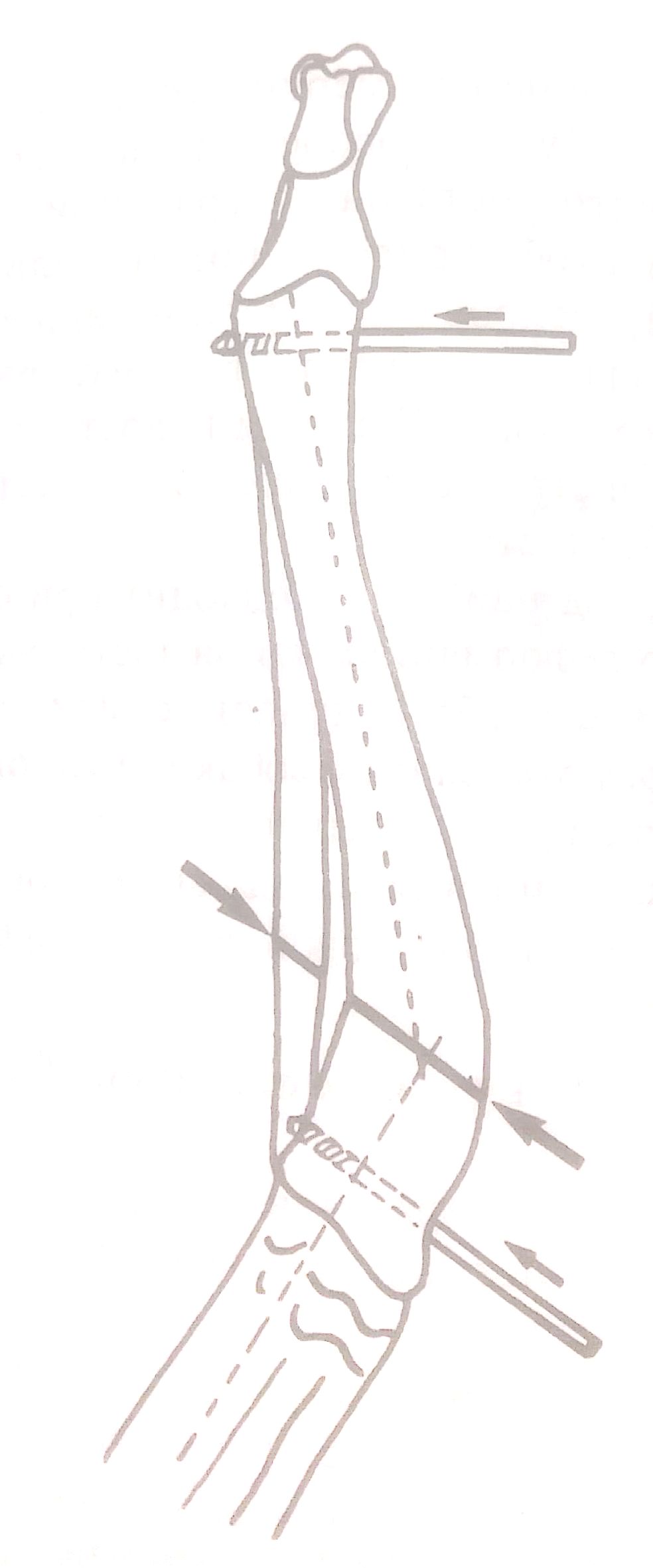

- «клиновидная остеотомия» (рис.8 а, б, в)

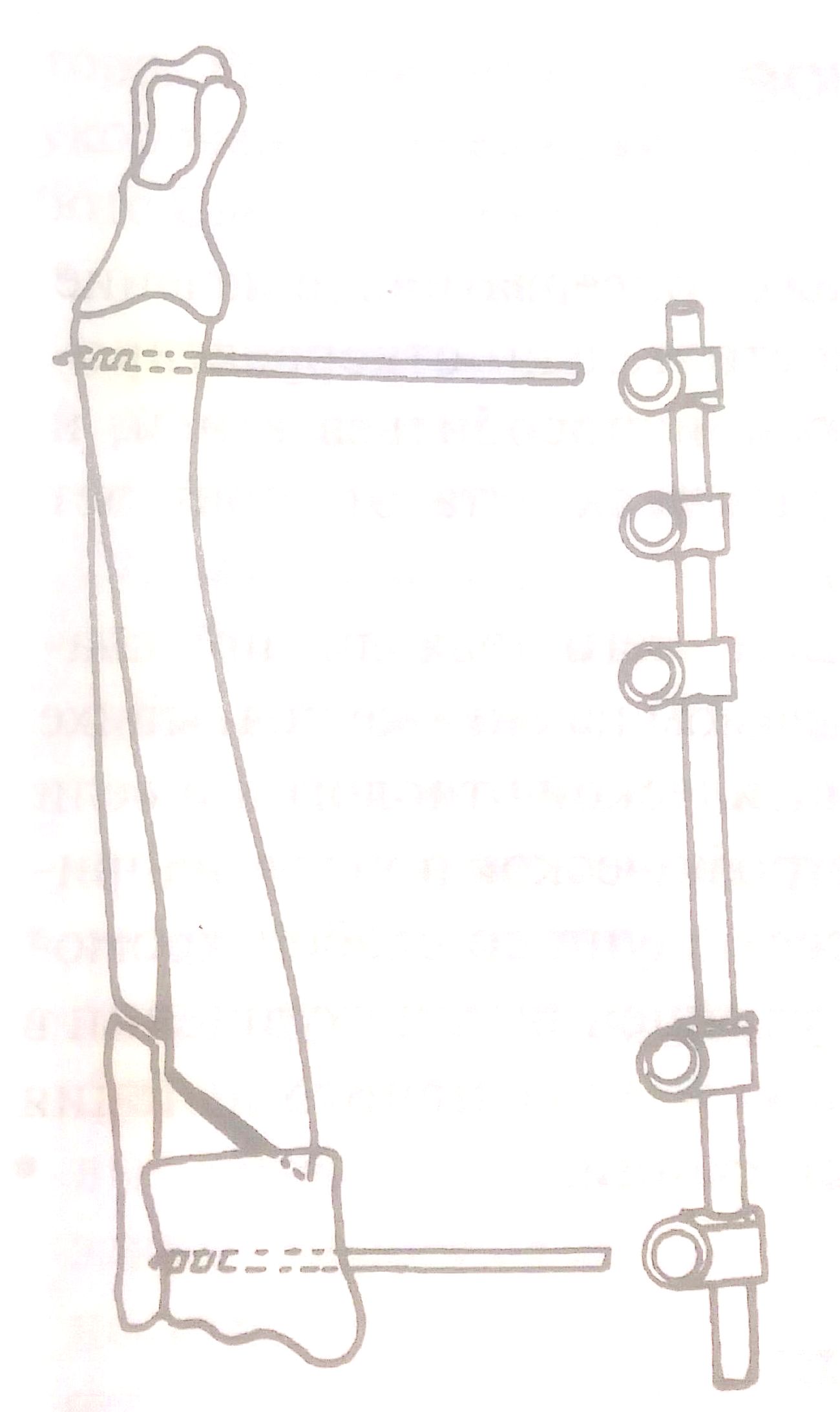

- «косая остеотомия» (рис.9 а, б)

- Вывих коленной чашечки у собак

- Этиология

- Диагностика

- Рентгенологическое обследование

- Лечение

- Углубление блока

- Синдром карпального канала

- Код по МКБ-10

- Эпидемиология

- Причины синдрома карпального канала

- Факторы риска

- Патогенез

- Симптомы синдрома карпального канала

- Формы

- Осложнения и последствия

- Диагностика синдрома карпального канала

- Дифференциальная диагностика

- К кому обратиться?

- Лечение синдрома карпального канала

- Народное лечение синдрома карпального канала

- Оперативное лечение синдрома карпального канала

- Реабилитация после операции

- Гимнастика при синдроме карпального канала

- Профилактика

Тактика хирургического лечения при вальгусной деформации костей предплечья

Вальгусная деформация (carpus valgus) —

это тип деформации во фронтальной плоскости,

угол которой открыт наружу (латерально).

Этиология. Основной причиной, которая приводит к данной патологии является местное нарушение роста костей предплечья у молодых, растущих собак. Нарушение роста костей связано с ранним закрытием ростковых зон. А непосредственные причины, приводящие к раннему закрытию ростковых зон следующие:

1. Травмы ростковой зоны. Переломы, трещины костей, которые чаще всего затрагивают дистальную, локтевую, ростковую зону.

2. Неправильное питание. Чрезмерный, длительный прием несбалансированного с фосфором кальция растущим собакам приводит к эндохондральной оссификации ростковой зоны.

3. Наследственные факторы. Наследственная неспособность дистальной ростковой зоны локтевой кости расти так же быстро, как дистальной лучевой ростковой зоны (чаще встречается у хондродистрофичных пород собак – такса, джек-рассел терьер, бассет-хаунд.

Локальные нарушения роста кости являются важной группой ортопедических проблем, которые возникают у молодых животных. Но мы рассмотрим наиболее распространенное нарушение роста костей предплечья – вальгусную деформацию на фоне раннего закрытия или замедления роста дистальной локтевой ростковой зоны.

Раннее закрытие или замедление роста дистальной локтевой ростковой зоны.

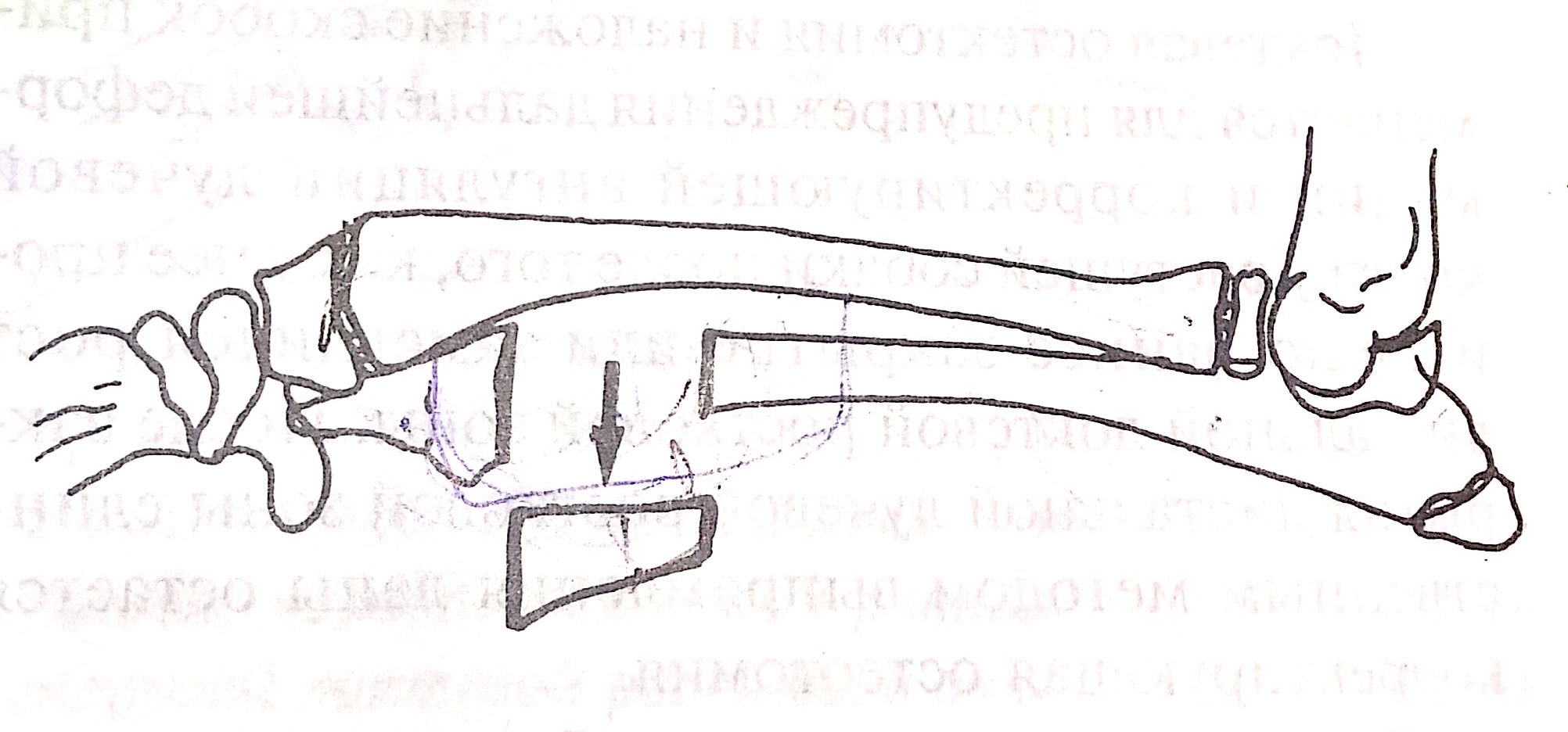

Патогенез и клинические признаки. При такой патологии локтевая кость перестает расти или растет медленно, а рост лучевой кости продолжается с обычной скоростью. В этом случае направлению роста мешает эффект «натянутой тетивы» (рис. 2 а, б). Соответственно, происходит сначала краниальное (по типу «натянутого лука»), (рис.2 а) а затем медиальное искривление лучевой кости (рис.3). Все это и вызывает вальгусное искривление в области запястья. Позже может произойти подвывих локтя (рис.4), т.к. растущая лучевая кость толкает мыщелки плечевой кости проксимально (вверх). У многих хондродистрофичных пород собак, к хромоте чаще всего приводит именно подвывих локтя, а вот вальгусная деформация запястья клинически не столь очевидна, чтобы отличаться от здоровой конечности собаки той же породы. У высоконогих, средних и крупных пород собак вальгусное искривление запястья развивается быстрее, визуально выражено сильнее и как правило, является причиной хромоты. У таких собак нагрузка на запястный сустав возрастает, что в конечном итоге приводит к деформации сустава и пястных костей.

Зачастую, такие деформации костей врачи называют рахитом. Это заблуждение нужно опровергнуть. Рахит – заболевание растущих животных, проявляющееся нарушением роста и развития костей из-за недостатка в рационе витамина D. По непонятной причине, наши врачи рахитом называют любые локальные утолщения, искривления костей у щенков. Научно доказано, что истинный рахит (недостаточность витамина D) встречается у собак исключительно редко и даже в эксперименте его сложно смоделировать.

Тактика хирургического лечения. Лечение данной патологии только хирургическое. Основной ошибкой врачей является попытка «выпрямить» деформацию костей путем наложения иммобилизующей повязки. Такое «лечение» приводит к контрактурам и еще большему нарушению функции конечности.

Теперь разберем подробно, по порядку, с учетом возраста животного поэтапную тактику лечения. Видимое изменение вида конечности обычно возникает в 4 — 5 месяцев. У крупных пород параллельно возникает слегка заметная хромота, из-за увеличения нагрузки на запястный сустав. У таких собак хромота достаточно быстро прогрессирует. В возрасте 4 –7 месяцев, независимо от породы, при видимом искривлении конечности нужно, как можно быстрее провести «дистальную сегментарную остеотомию локтевой кости» (рис.5). Данная операция снимает эффект «натянутой тетивы» с локтевой кости, при этом лучевая кость продолжает расти и начинает постепенно выпрямляться за счет продолжающегося роста. Применение после операции дополнительной фиксации нецелесообразно, т.к. основную нагрузку на дистальном участке костей предплечья несет лучевая кость. Нередко данную операцию сочетают с операцией по «блокировке медиального участка дистальной ростковой зоны» (рис.6 а, б). В возрасте 4-5 мес. дополнять первую операцию второй преждевременно. Это объясняется тем, что при второй операции рост лучевой кости может реально замедлиться, что приведет к видимому укорочению больной конечности по сравнению со здоровой. Сочетание этих двух методик возможно, в основном, с 6-ти месячного возраста. Для каждой конкретной породы определение возраста для проведения операции по «блокировке медиального участка дистальной ростковой зоны» достаточно субъективно и зависит от опыта хирурга. Если в 4 -5 мес. проведена «дистальная остеотомия локтевой кости» и она в течении 1- 1,5 мес. не приводит к видимым улучшениям, то в кратчайшие сроки применяют методику «блокировки медиального участка дистальной ростковой зоны». Если эту операцию проводить после 7-8 — ми месячного возраста, то видимый результат, как правило неоднозначный.

У мелких, хондродистрофичных пород хромота развивается позднее, примерно в 6 – 10 месяцев и связана она в основном, с подвывихом локтевого сустава (рис.4). У таких пород особенно при наличии хромоты и отсутствии видимой деформации конечности, бывает достаточно проведение только «проксимальной динамической остеотомии локтевой кости», для корректировки подвывиха локтя. ( рис.7 )

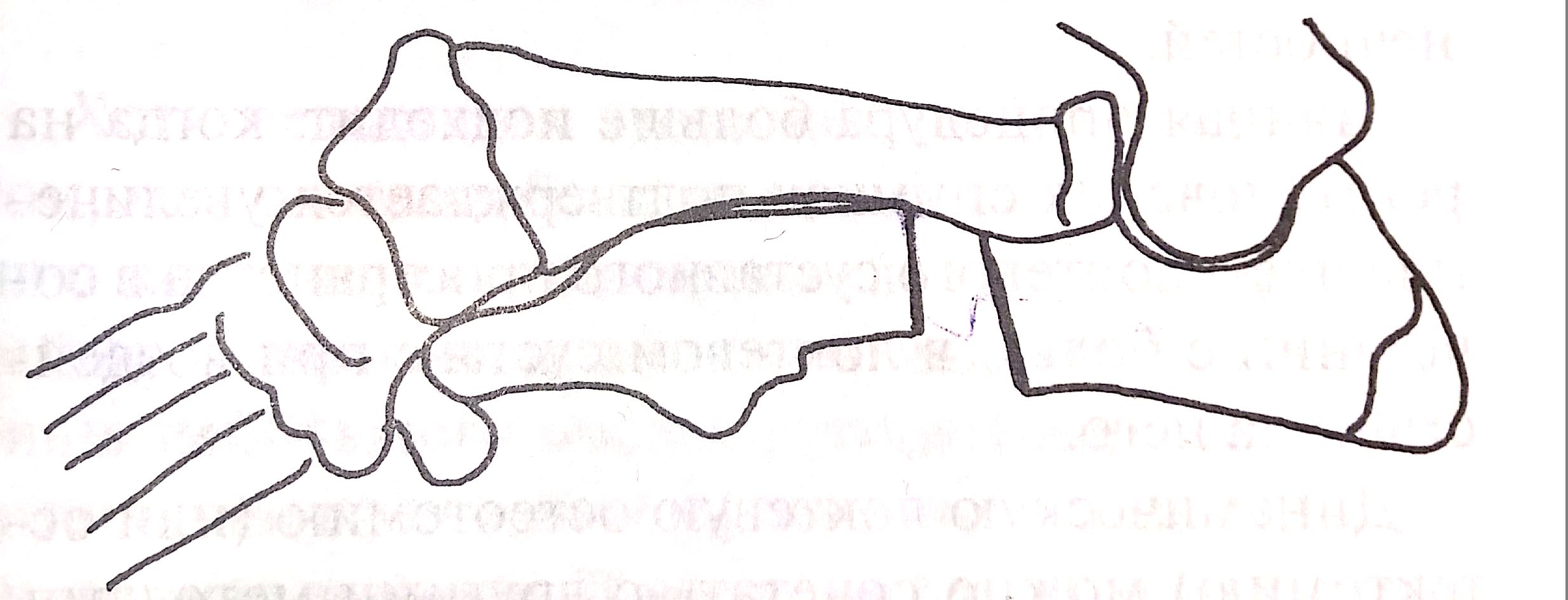

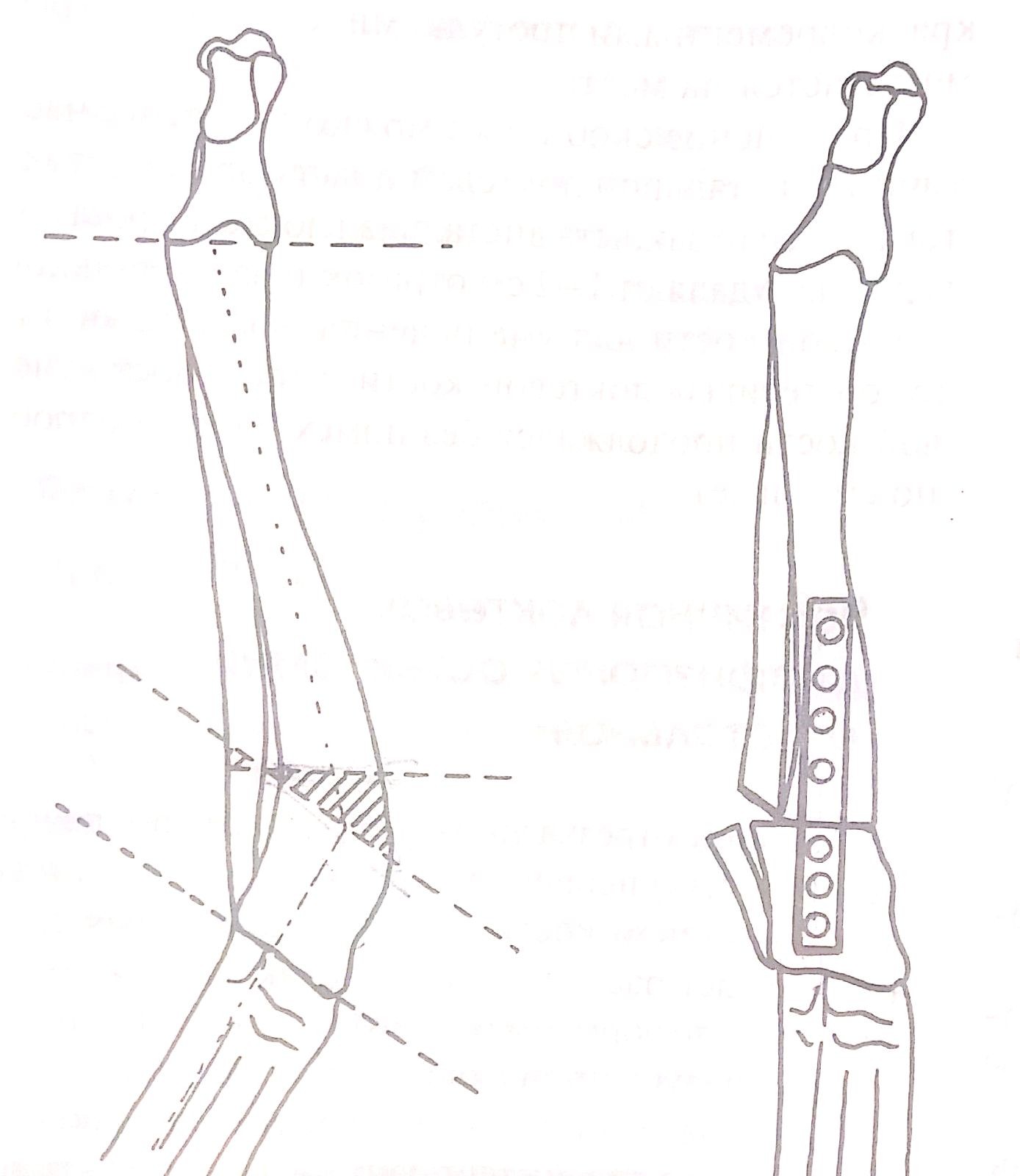

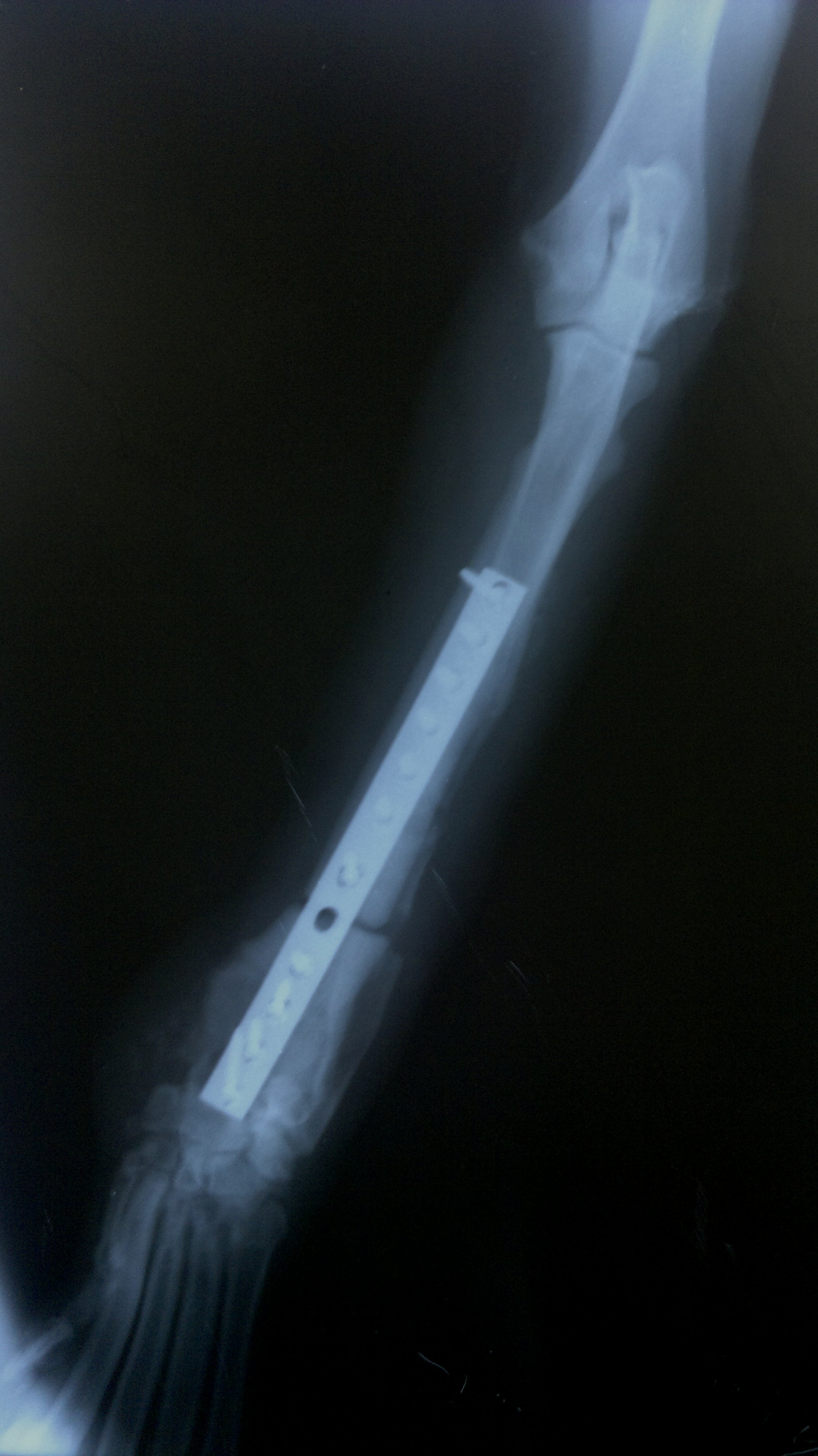

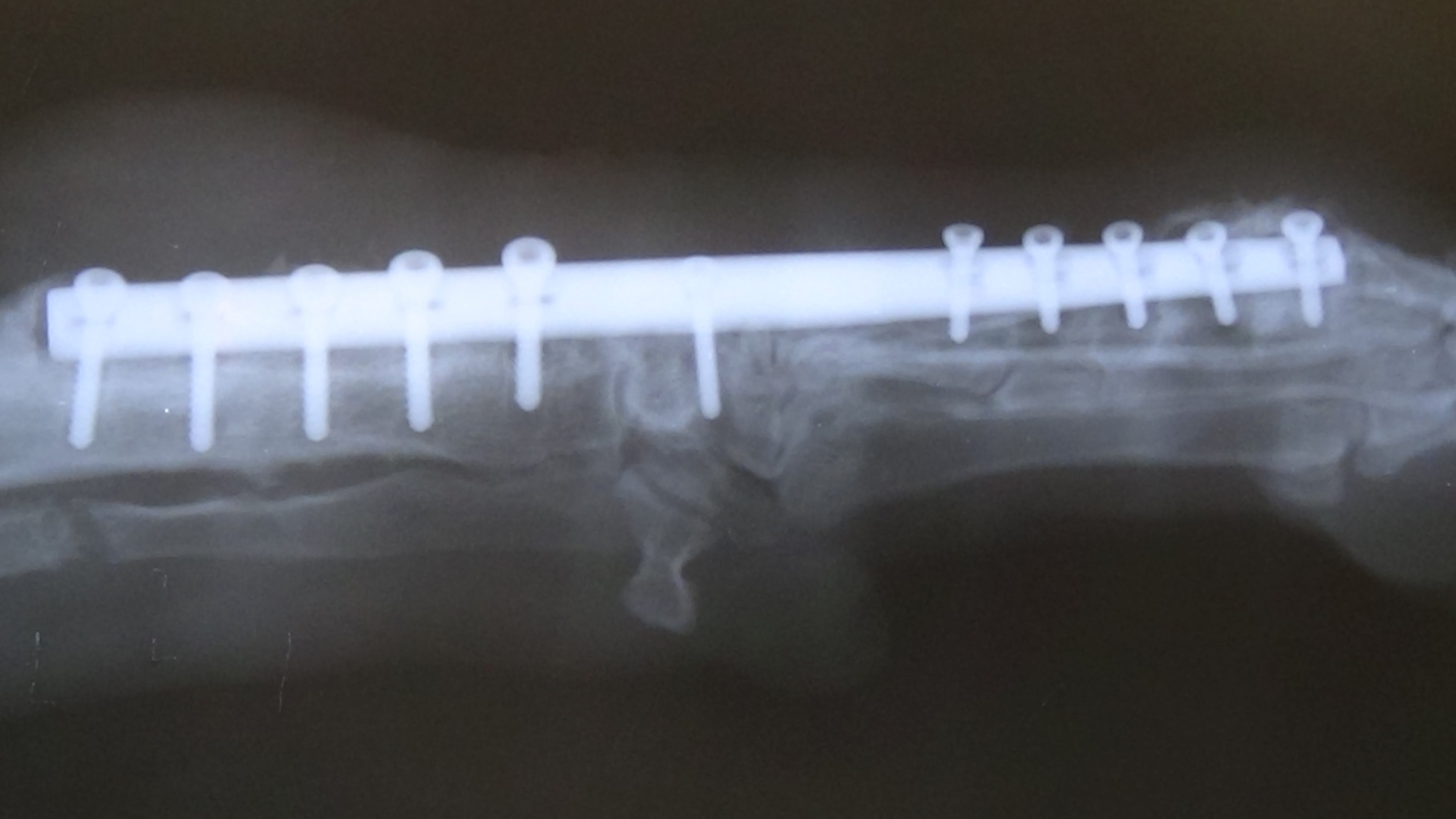

Теперь, когда проведены все возможные операции, у врача остается 3 – 5 месяцев, чтобы дождаться окончания роста конечностей в длину и оценить послеоперационный результат. Хорошим результатом считается отсутствие визуальных различий между передними конечностями и отсутствие хромоты. Если по окончании роста костей остается видимое искривление конечности и/или хромота, то приступают к следующей оперативной методике: «корректирующая остеотомия лучевой кости». Обязательное условие данной операции – это окончание роста костей в длину (10 – 12 мес). Видя схему данной операции, врач должен понимать, что искривление костей предплечья происходит в двух проекциях: краниально и медиально. Существует две разновидности такой операции:

«клиновидная остеотомия» (рис.8 а, б, в)

«косая остеотомия» (рис.9 а, б)

Стабилизация места остеотомии осуществляется либо при помощи пластины, либо аппаратом внешней фиксации. Чаще используют клиновидную остеотомию.

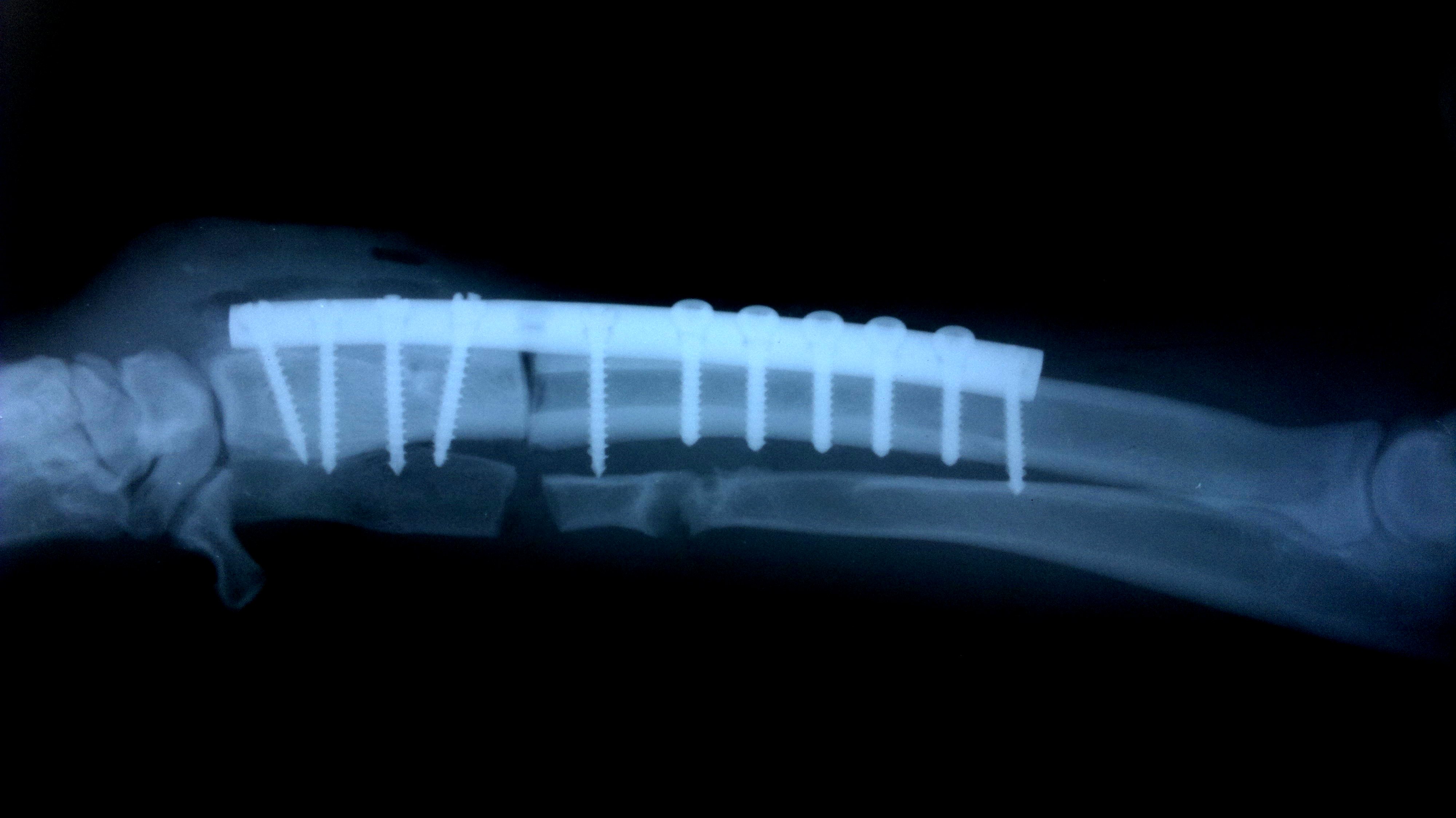

Приступая к остеотомии лучевой кости хирург должен оценить состояние запястного сустава и пястных костей. Возникает вопрос – зачем? В идеале, главной целью корректирующей остеотомии, в каждом случае, является восстановление, насколько это возможно, нормальной функции запястного сустава и всей конечности. Полная анатомическая реконструкция костей предплечья не обязательно гарантирует восстановление нормальной функции конечности, т.к. деформация затрагивает мышцы и связки, а также соседние кости конечности, в основном, пястные кости. Но в практике нередко встречаются животные, у которых запястный сустав и пястные кости деформированы (рис.10). Это случается, в основном, у крупных собак, когда хозяева пропустили сроки тех операций, при которых исправления возможны за счет оставшегося роста животного (остеотомия локтевой кости, блокировка медиального края дистальной зоны лучевой кости). В таких ситуациях даже корректирующая остеотомия не всегда позволяет визуально выровнять запястье, хотя лучевая кость анатомически становится ровной и прямой (рис.10). В таком случае следует серьезно подумать о совмещении корректирующей остеотомии лучевой кости с артродезом запястного сустава (рис. 11 а, б, в, г, д). Если, в данном случае артродез запястного сустава не проводить, то остеотомией лучевой кости мы выравниваем только анатомическую форму костей предплечья. При этом растянутые связки запястного сустава и искривление пястных костей будут создавать видимое искривление конечности из-за вынужденного, неправильного положения сустава.

Выводы. Теперь, исходя из всего вышесказанного можно составить грамотную, поэтапную схему хирургического лечения вальгусной деформации костей предплечья:

1. Дистальная (иногда проксимальная) остеотомия локтевой кости или:

Дистальная остеотомия локтевой кости + блокировка медиального участка дистальной ростковой зоны.

2. Корректирующая остеотомия лучевой кости или:

Корректирующая остеотомия лучевой кости + артродез запястья.

Белов Михаил Викторович, кандидат ветеринарных наук.

Ветеринарная клиника ортопедии, хирургии и терапии «Перспектива-вет», Санкт-Петербург.

Вывих коленной чашечки у собак

Этиология

Диагностика

Вывих чаще всего диагностируется у молодых собак и собак среднего возраста. Основные жалобы: хромота задней конечности, периодическое поджимание лапы, кривоногость, невозможность запрыгнуть на диван. Иногда вывих диагностируется случайно и никак не беспокоит животное. Надколенник пальпируют большим и указательным пальцем, пытаясь определить его положение относительно мыщелков бедренной кости.

Степени вывиха:

- 1-я степень: коленная чашечка постоянно находится в блоке, но при надавливании пальцами возможно ее смещение за пределы блока бедренной кости.

- 2-я степень: коленная чашечка спонтанно смещается и возвращается в блок бедренной кости.

- 3-я степень: коленная чашечка постоянно находится за пределами блока, но при надавливании пальцами ее возможно вернуть в блок. Если чашечку отпустить, коленка снова смещается.

- 4-я степень: коленная чашечка постоянно вывихнута, ее невозможно вернуть обратно в блок при помощи пальцев.

Степень вывиха связана с разной степенью хромоты. У собак с вывихом 1-й степени чаще всего не отмечается никаких симптомов. Владельцы собак со 2-й степенью вывиха могут не выявлять симптомы или жаловаться на периодическое поджимание лапы у питомцев. Хозяева часто сообщают, что все приходит в норму после того, как животное вытянет лапу назад. Собаки с 3-й и 4-й степенью вывиха имеют постоянную хроническую хромоту, которая может усиливаться после нагрузок или отдыха. У этих пациентов, в отличие от собак с вывихом 2-й степени, хромота не проходит, они часто выглядят кривоногими, с согнутыми лапками из-за неспособности полностью выпрямить колено.

Таким собакам важно проводить полное ортопедическое обследование, поскольку довольно часто можно обнаружить сопутствующие патологии, такие как разрыв передней крестообразной связки или патологии тазобедренного сустава.

Рентгенологическое обследование

Лечение

Углубление блока

После выполнения транспозиции приступают к ушиванию капсулы и сустава, при избытке тканей проводят дупликатуру капсулы или удаляют избыток тканей (рис. 13).

При избыточной варусной или вальгусной деформации нижней части бедра есть рекомендации выполнять корригирующую остеотомию с закрытием или открытием клина (рис. 14). Наиболее часто данная методика выполняется у крупных собак. До конца неизвестно, что считать избыточным варусом, и, несмотря на то, что операции приводят к успеху, не проводилось сравнения со стандартными методиками.

Patellar groove replacement

Прогноз

Прогноз для собак с вывихом коленной чашечки более чем в 90 % случаев отличный или хороший. Плохие прогнозы у пациентов с запущенной 4-й степенью вывиха и контрактурой мышц. Также неутешительные прогнозы у щенков крупных собак с 4-й степенью вывиха.

Выводы:

- Для исправления вывиха коленной чашечки необходимо выровнять механизм разгибателя коленного сустава по отношению к подлежащему осевому скелету, включая бедро, шероховатость большеберцовой кости, блок бедренной кости.

- Околосуставные мягкие ткани, такие как суставная капсула, боковые связки коленной чашечки, дают дополнительную поддержку для нормальной работы механизма квадрицепса.

- Точная диагностика и выявление всех аномалий, сопутствующих вывиху, помогают получить полное представление о болезни у каждого конкретного пациента и выбрать правильный метод лечения, позволяющий избежать рецидива.

Синдром карпального канала

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Когда говорят о туннельном синдроме или синдроме запястья, имеют в виду синдром карпального канала – это патологическое ущемление или сдавливание нерва, который отвечает за чувствительность ладонной поверхности руки.

Данное заболевание считается пороговым и требует обязательного лечения. В противном случае могут возникнуть необратимые изменения пораженного нерва, что со временем приведет к полной потере чувствительности ладони и некоторым дегенеративным нарушениям.

Код по МКБ-10

Эпидемиология

Как мы уже говорили, синдром запястного канала считается достаточно распространенной патологией. Бо́льшую часть пациентов составляют женщины, а доля заболеваемости мужчин составляет примерно 10%.

Болезнь может начаться вне зависимости от возрастных особенностей. Тем не менее, основное количество случаев приходится на период угасания гормональной активности, то есть, после 45 лет. Среди общего количества пациентов можно встретить больных до 30 лет. Но, как правило, их в 15 раз меньше, чем лиц постарше.

Причины синдрома карпального канала

Синдром карпального канала начинает развиваться тогда, когда появляются провоцирующие обстоятельства, при которых происходит уменьшение его диаметра или отек – что-либо, приводящее к сдавливанию нерва. К непосредственным причинам можно отнести:

- травмирование запястного сустава, с последующим отеком или гематомой;

- нарушение целостности кости запястья;

- воспалительный процесс в лучезапястном суставе;

- новообразования, выступающие в карпальный канал;

- воспалительный процесс в сухожилиях мышечных сгибателей;

- другие причины отеков мягких тканей верхних конечностей (сахарный диабет, гипотиреоз и пр.).

Наиболее распространенной причиной принято считать тендосиновиит сгибательной мускулатуры запястья, что может быть следствием физического переутомления кисти.

Факторы риска

Анализируя вышеперечисленные причины синдрома, можно выделить соответствующие факторы риска:

- сосудистые заболевания;

- болезни сухожилий и связочного аппарата;

- кисты сухожильных влагалищ;

- кальцификаты;

- артриты и псевдоартрозы;

- инфекционные заболевания.

Среди системных патологий, которые могут вызвать развитие синдрома карпального канала, можно назвать болезни эндокринной системы, аутоиммунные заболевания, полиневропатии.

Патогенез

Срединный нерв сформирован из волокон 4-х корешков нервов спинного мозга, которые участвуют в своеобразной сетке плечевого сплетения. Он имеет протяженность книзу вдоль руки и иннервирует основную кистевую мускулатуру, в том числе и мышцы, отвечающие за сгибание запястного сустава и двигательную способность большого, указательного и среднего пальцев. Сдавливание срединного нерва приводит к ухудшению в нем кровообращения, либо даже его блокаду. Развивается ишемия нервных волокон.

На начальном этапе страдают лишь поверхностные участки нерва. Однако со временем ситуация усугубляется и поражает более глубоко расположенные ткани. Как следствие – появляются рубцовые изменения, что и провоцирует боли и парестезию кисти и пальцев.

Симптомы синдрома карпального канала

Первые признаки синдрома карпального канала проявляются в виде потери чувствительности пальцев на руке, чаще с утра. Ближе к середине дня чувствительность восстанавливается.

Несколько позже онемение распространяется на все пальцы, за исключением мизинца. Кроме этого, появляется болезненность, «мурашки» и ощущение жара на кончиках пальцев.

Боль наблюдается по всему пальцу, а не только в области сустава.

Иногда перечисленные симптомы захватываю всю кисть, или даже доходят до локтевого сгиба.

Неприятные ощущения могут доставлять немалый дискомфорт, особенно по ночам. Вследствие этого может развиваться бессонница.

Если во время приступа сделать легкую гимнастику верхних конечностей, то состояние временно улучшается в результате восстановления нарушенного кровообращения.

С прогрессированием синдрома карпального канала появляются все новые и новые симптомы. Больные отмечают слабость в кисти и некоторое нарушение координации, могут ронять предметы, теряя возможность удерживать их пальцами.

У каждого третьего пациента с туннельным синдромом наблюдается изменение оттенка кожных покровов: как правило, кожа на пораженной кисти имеет бледный вид.

В тяжелых случаях, при сильном пережатии нерва, онемение может захватывать всю руку до локтя, и даже до плечевого сустава или шеи. Такое состояние зачастую приводит к диагностическим ошибкам, так как врачи принимают его за признаки шейного остеохондроза.

Формы

Выделяют несколько стадий развития туннельного синдрома:

- Болевая стадия, когда единственным признаком пережатия срединного нерва является боль.

- Стадия онемения, которая характеризуется появлением боли и онемения в пальцах.

- Стадия двигательных нарушений, когда движения в кисти становятся ограниченными и нескоординированными.

- Стадия нарастающей слабости, которая развивается на фоне болезненности, нарушений чувствительности и ограниченности в движениях.

- Стадия гипотрофии, которая часто представляет собой необратимые изменения в тканях.

Кроме этого, определены также различные виды патологии запястного канала:

- невропатия лучевого нерва;

- синдром карпального и кубитального каналов.

Данная классификация принята для более точного описания болезни при постановке диагноза, что делает его максимально подробным.

Осложнения и последствия

Синдром карпального канала нельзя отнести к патологиям, которые являются опасными для жизни пациента. Но вялотекущий болезненный процесс постепенно может привести к значительному ограничению подвижности пораженной конечности. Поэтому проведение грамотного лечения считается не только желательным, но и необходимым для дальнейшей полноценной активности. Только после успешной квалифицированной терапии прогноз синдрома можно назвать благоприятным.

Диагностика синдрома карпального канала

Сбор жалоб пациента, осмотр и прощупывание проблемных участков руки. Доктор обнаруживает пониженную чувствительность первых 3-4 пальцев со стороны ладони. При запущенном процессе обнаруживается мышечная слабость и атрофические изменения мышцы, ответственной за отведение большого пальца.

- тест Тиннеля – одновременно с простукиванием в зоне проекции срединного нерва появляется чувство покалывания в пальцах;

- тест Фалена – если согнуть кисти в области запястья и поднять руки кверху, то на протяжении одной минуты в пальцах можно почувствовать онемение;

- тест Жилета – если на область предплечья надеть пневмоманжету и накачать её, то пациент почувствует в пальцах боль и признаки онемения.

- метод электроневромиографии используется для визуализации частичной блокады проведения импульса посредством срединного нерва в карпальном канале;

- рентгенографический метод – помогает исключить заболевания костной системы;

- метод ультразвуковой диагностики (ультрасонографии) – может указывать на утолщение Lig. retinaculum и ухудшение подвижности нерва;

- метод магнитно-резонансной томографии – позволяет обнаружить уплощение срединного нерва, что свидетельствует о его сдавливании.

Лабораторная диагностика при синдроме карпального канала практически не применяется, только лишь в случае исключения других заболеваний. Такие анализы, как ОАК, ОАМ могут указывать на наличие воспалительного процесса.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика проводится с компрессионной невропатией других нервных окончаний, с остеохондрозом шейного отдела (корешковый синдром C6-C7), с транзиторным расстройством мозгового кровообращения и пр.

К кому обратиться?

Лечение синдрома карпального канала

Пациентам с неосложненным течением синдрома карпального канала может быть назначена медикаментозная терапия, которая состоит в применении антивоспалительных медикаментов одновременно с фиксацией (обездвиживанием) пораженной кисти.

Если такое лечение оказалось нерезультативным, то единственным вариантом выбора может стать лишь операция. Её суть – рассечение поперечной запястной связки, участвующей в формировании карпального канала. При осложнённых ситуациях прибегают к иссечению видоизмененных рубцовых тканей, близлежащих к нерву, а также к частичному иссечению сухожильных влагалищ.

- Лекарства, которые используют для лечения синдрома карпального канала: