Кардиология

Идиопатический фиброз легких – тяжелое прогрессирующее заболевание паренхимы легких невыясненной природы с плохим прогнозом. Одним из ключевых моментов является выявленная генетическая предрасположенность в семейных линиях у людей и среди собак из группы терьеров (в особенности вест хайленд вайт терьеров). В настоящее время не существует лечения данной болезни, единственной мерой спасения является трансплантация легких (доступная лишь в гуманной медицине).

Встречаемость у человека

Заболеваемость ИФЛ растет в промышленных городах с каждым годом, в США в настоящее время насчитывается более 150000 заболевших, и более 5000 новых случаев ежегодно регистрируется в Великобритании.

Биолого-медицинские исследования молекулярных и генетических механизмов фиброза легких расширили понимание процессов, ведущих к фиброзу, но проведенная работа не привела к желаемому улучшению качества жизни больных ИФЛ. Более того, к настоящему моменту нет ни одного лекарства с доказанной эффективностью, направленного на продление жизни.

Ключевым моментом в понимании возникновения и развития болезни должно стать изучение модели течения ИФЛ у животных, которые разделяют общую с человеком среду обитания. Изучение фиброза легких у собак, кошек и лошадей может ускорить развитие эффективных стратегий предотвращения и лечения ИФЛ у человека [1].

Активную поддержку в изучении данной проблемы в гуманной медицине оказывает организация Westie Foundation of America – некоммерческая структура, целью которой является обеспечение финансовой и иной помощи исследованиям, направленным на лечение и улучшение качества жизни собак породы вест хайленд вайттерьер (ВХВТ), а также на дальнейшее расширение знаний и обмен информацией среди заводчиков, владельцев и ветеринаров, занимающихся данной породой.

Порода ВХВТ является одной из наиболее предрасположенных к ИФЛ, у людей же отмечено распространение заболевания внутри семейных линий. Эти факты свидетельствуют в пользу генетической предрасположенности к проявлению заболевания.

Этиология и патогенез

Идиопатический фиброз легких относится к заболеваниям невыясненной природы. Для установления причин и механизмов развития этой болезни проводится множество исследований.

В статье «Роль эпителиальных клеток в идиопатическом фиброзе легких» [2] авторы описывают множество патологических механизмов, возникающих при данном заболевании.

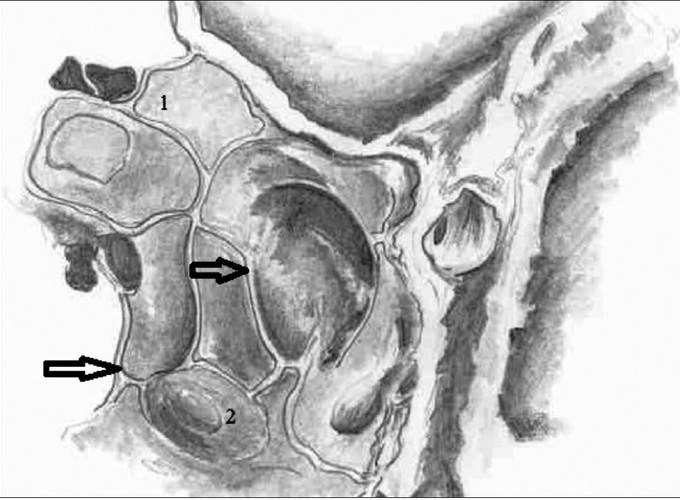

В норме эпителиальный компонент альвеолы представлен альвеолоцитами 1-го и 2-го порядков (Рис. 1). 90% из них составляют альвеолоциты 1-го порядка – это крайне тонкие клетки, связанные с капиллярами, основной их задачей является газообмен. Альвеолоциты 2-го порядка составляют остальную часть и представляют собой крупные округлые клетки, расположенные в углах альвеол. Они осуществляют несколько задач, таких как синтез и секрет сурфактанта, возобновление альвеолоцитов 1-го порядка (клетки 2-го порядка – это предшественники клеток 1-го порядка), транспорт натрия для уменьшения количества внутриальвеолярной жидкости, а также участие в иммунном ответе.

При воздействии повреждающих факторов клетки 2-го порядка начинают размножаться и мигрировать к месту патологического воздействия, формируя защитный барьер (так как альвеолоциты 1-го порядка крайне хрупкие, в то время как клетки 2-го порядка устойчивы к воздействиям и в норме обеспечивают регенерацию эпителия после повреждения). По окончанию воздействия повреждающего фактора клетки 2-го порядка должны дифференцироваться, и соотношение альвеолоцитов 1-го и 2-го порядков должно вернуться к нормальному, чего при ИФЛ не происходит.

Кроме того, активированные эпителиальные клетки продуцируют множество медиаторов, создавая профибротическое окружение в легких, а также демонстрируют дефект в высвобождении некоторых антифибротических медиаторов, таких как простагландин-2 (Рис. 2).

Таким образом, этот каскад процессов при ИФЛ, однажды начавшись, уже является необратимым, и изменения в легком прогрессируют и охватывают все больший и больший объем органа, приводя в конечном итоге к несовместимой с жизнью дыхательной недостаточности.

К возможным факторам, провоцирующим развитие ИФЛ, относят вирусы (у человека это вирус герпеса, вирус Эпштейн-Барра и цитомегаловирус), табачный дым и тяжелые металлы. Но несомненно то, что должна быть еще и генетическая предрасположенность, некий дефект, который приведет к сбою нормального ответа на воздействие повреждающего агента.

Клинические симптомы и диагностика

Симптомы заболевания неспецифичны – обычно это прогрессирующая одышка и тахипноэ, непереносимость нагрузок, кашель. При аускультации обычно выявляются звуки «треска» (связаны с коллабированием бронхов в ткани поврежденного легкого).

Дифференциальная диагностика подразумевает исключение хронического бронхита и обширных поражений легких иной этиологии.

Для постановки диагноза рекомендованы:

1. Визуализация легких (рентген в двух проекциях, УЗИ грудной полости и компьютерная томография с высоким разрешением);

2. Бронхоскопия и бронхоальвеолярный лаваж;

3. Биопсия легкого;

4. Анализ газового состава крови, а также общеклинический и биохимический анализы.

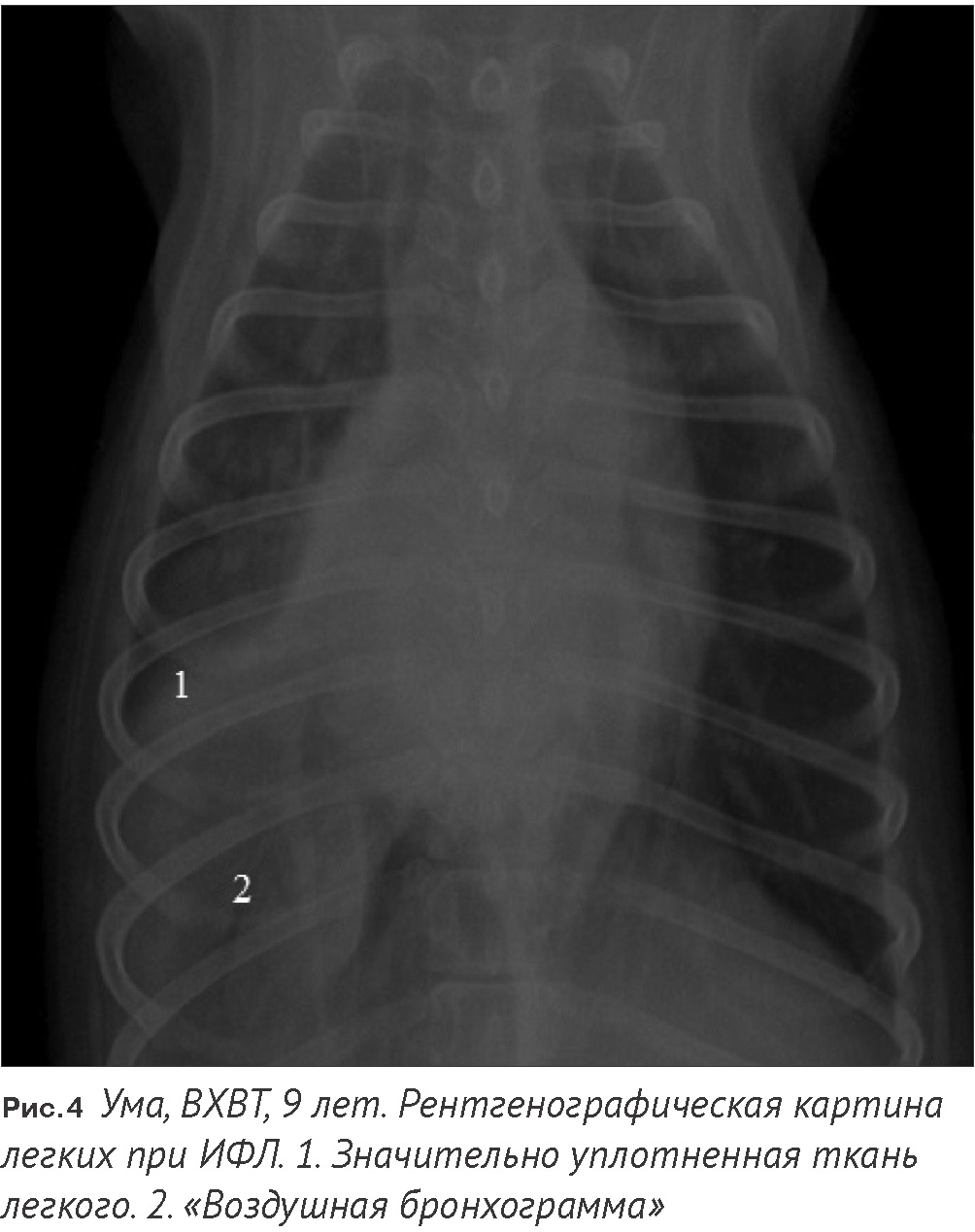

Ниже приведены рентгеновские снимки с характерными изменениями ткани легкого и УЗИ-изображение данного легкого для сравнения (пациент – вест хай-ленд вайттерьер Ума, 9 лет) (Рис. 3,4,5).

Лечение

В связи с тем, что механизмы возникновения и развития болезни все еще исследуются, и нет данных ни о возможностях ранней диагностики, ни об опциях возможной остановки патологического каскада идиопатического фиброза, специфического лечения данной болезни нет.

Вся терапия сводится к симптоматическим средствам – это кортикостероиды (преднизолон), метилксантиновые бронходилятаторы (теофиллин), антибактериальные препараты (при наличии сопутствующего воспаления подбирать желательно на основании данных проведенного бронхоальвеолярного лаважа), а также лечение легочной гипертензии – при наличии данных о ее присутствии (необходимо проведение эхокардиографии и дальнейший мониторинг ответа на терапию при назначении силденафила).

У кошек (как дальше будет описано в клиническом примере) возможно образование вторичного плеврального выпота вследствие тяжелой правожелудочковой недостаточности на фоне развившейся легочной гипертензии. Соответственно, также может потребоваться периодическая эвакуация выпота посредством плевроцентеза.

Клинический случай

7-летний кот породы британская короткошерстная поступил на прием к кардиологу в декабре 2013 г. с гидротораксом. В истории болезни – хронические проблемы с ЖКТ, исключены хронические вирусные инфекции. В марте 2013 года был однократный эпизод синкопы. Рентгеновские снимки – без специфических изменений (Рис. 6,7).

На приеме – ортопноэ, брадикардия (ЧСС 80-100), по УЗИ – значительное количество жидкости в плевральной полости. Проведен торакоцентез, жидкость направлена на цитологическое исследование. Эхокардиография выявила значительное расширение правых камер сердца (Рис. 8) и полых вен, трикуспидальную регургитацию 3 степени. Левые камеры – без признаков гипертрофии миокарда, левое предсердие умеренно расширено. Первичного кардиологического диагноза не установлено.

По результату цитологии жидкости – транссудат.

В план диагностики были включены: ОКА и биохимия крови, исключение право-левых сбросов крови (баббл-тест), исследование на дирофиляриоз (тест на АГ).

Коту была назначена терапия застойной правожелудочковой недостаточности (ингибиторы АПФ, фуросемид и верошпирон, ветмедин, аспиринкардио, курс таурина, а в дальнейшем в терапию был также добавлен силденафил).

Раз в 3-4 недели проводился торакоцентез и контрольное эхокардиографическое исследование. В марте, помимо гидроторакса, начал формироваться асцит, умеренный, не требующий эвакуации, и развилась почечная недостаточность. В апреле 2014 года владельцы приняли решение об эвтаназии, так как качество жизни кота ухудшилось, а жидкость в плевральной полости стала набираться быстрее.

После эутаназии было проведено патологоанатомическое вскрытие.

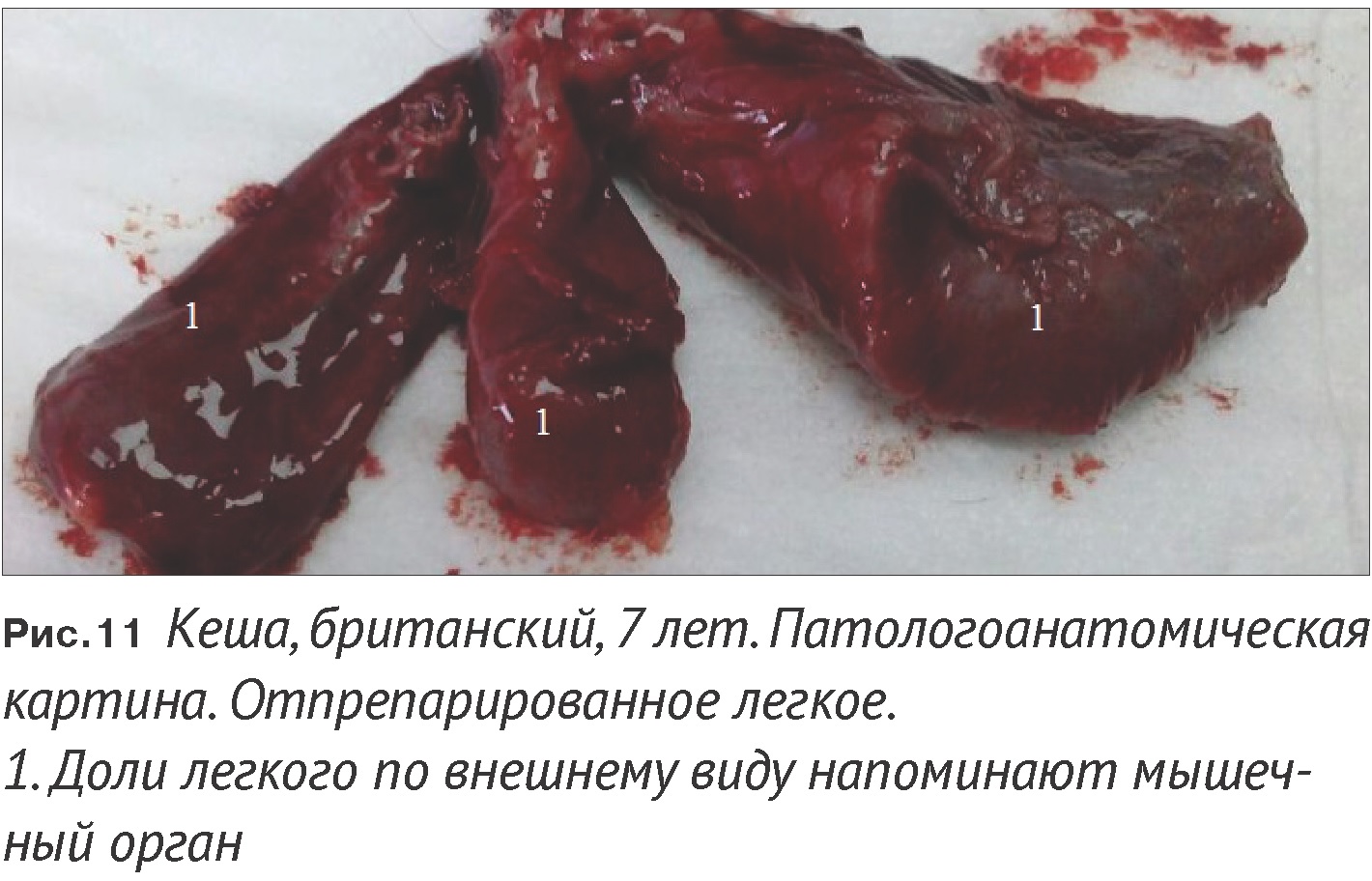

На вскрытии выявлено тотальное изменение правого легкого (визуально легкое напоминало мышечный орган, было уменьшено, спаяно с перикардом), реактивно воспаленная плевра. Левое легкое ателектазировано. Значительно расширены сосуды легких, а также полые вены. Выявлены гепатомегалия и кровенаполнение печени. Гидроторакс, асцит (транссудат)(Рис. 9, 10, 11).

Легкое, часть плевры и миокарда отправлены на гистологическое исследование в Англию.

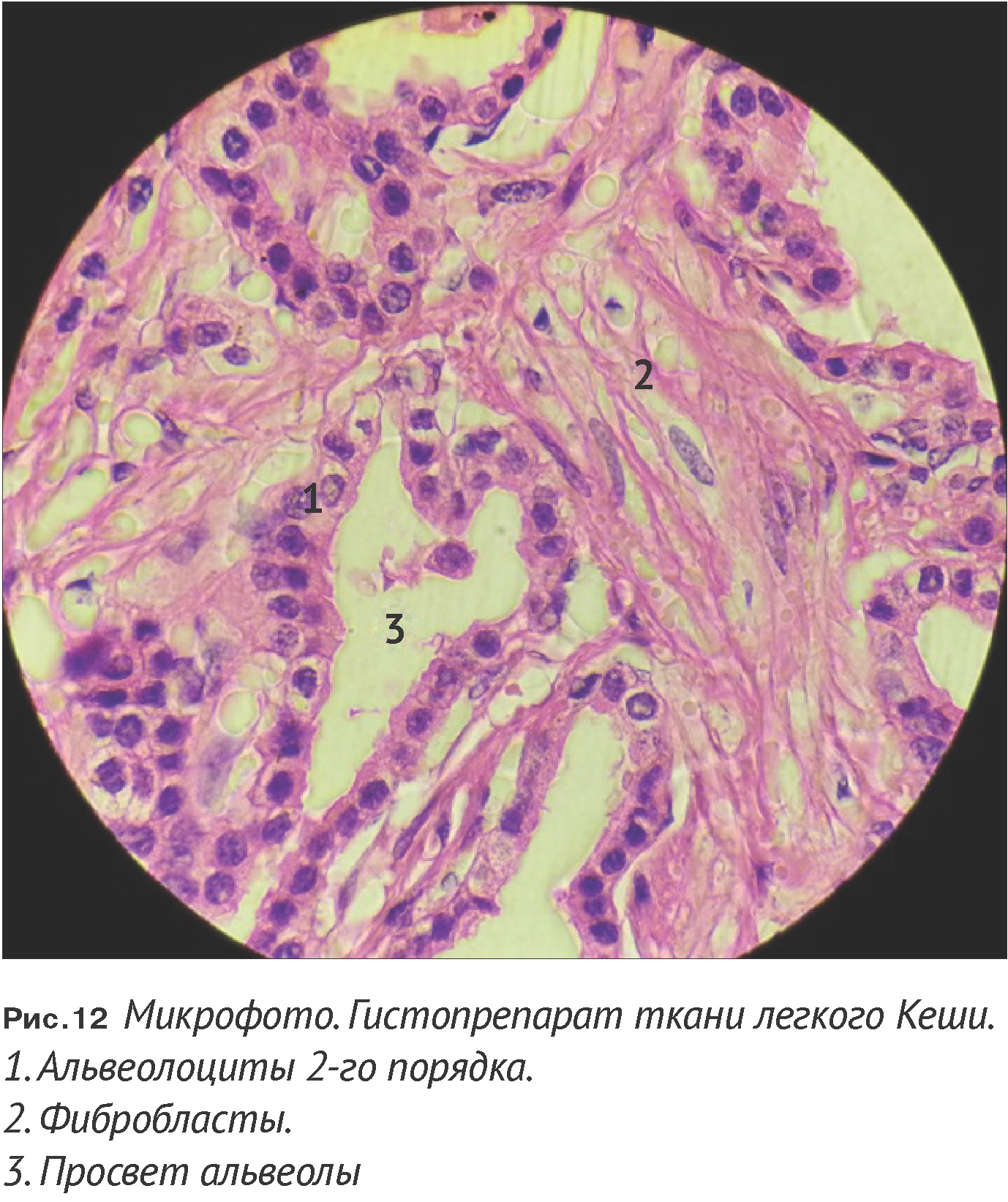

Патоморфологический диагноз – идиопатический фиброз легкого (Рис. 12, 13).

Заключение

Заболевания дыхательной системы – частая проблема, с которой ветеринарные врачи сталкиваются в своей практике почти ежедневно. Кроме уже знакомых нам воспалительных и обструктивных болезней трахеи, бронхов и легких все чаще мы сталкиваемся с пациентами, демонстрирующими разнообразные неспецифические симптомы, непонятную нам рентгенографическую картину грудной полости и ряд изменений, которые сложно привязать к знакомым диагнозам.

В большинстве случаев владельцы не готовы идти на риски диагностических операций на грудной полости или на такие дорогостоящие исследования, как компьютерная томография, так что в нашем арсенале остается совсем немного инструментов для постановки точного диагноза, а соответственно, и назначения адекватной терапии и объяснения владельцам каких-либо прогнозов.

Идиопатический фиброз легких относится как раз к таким сложно диагностируемым патологиям, для точной постановки диагноза требуется гистологическое исследование ткани пораженного легкого.

При подозрении на данную патологию, для того чтобы сформировать список дифференциальных диагнозов и определиться с ведущим, стоит тщательно собрать анамнез (высока вероятность ИФЛ, если это терьер среднего возраста и старше, особенно ВХВТ), выяснить, были ли у животного инфекционные заболевания дыхательной системы, как давно появились симптомы, прогрессируют ли они и как быстро, уточнить переносимость нагрузок, данные о наличии кашля и одышки, провести все доступные методы визуальной диагностики грудной полости.

Если возникает подозрение на ИФЛ, необходимо объяснить владельцу суть проблемы, прогнозы и предложить более точную диагностику – КТ грудной полости и диагностическую торакоскопию с забором ткани легкого, совмещенную с бронхоальвеолярным лаважем и эндоскопической визуализацией бронхиальной системы.

В любом случае найдутся владельцы, которые захотят пройти путь диагностики до конца, и информация, полученная от таких – пусть единичных – случаев, окажется ценным вкладом в развитие изучения заболеваний легких в целом и идиопатического фиброза в частности.

Также не стоит забывать, что ИФЛ – это заболевание, общее для человека и животных, и кто знает, может быть однажды тот вклад, который сделает каждый из нас, занимаясь кропотливой диагностикой и ведением учета подобных случаев, станет важным звеном в поиске предупредительных или спасительных мер в гуманной медицине.

Литература

1. Jesse Roman, Kevin К. Brown, Amy Olson, Brendan M. Corcoran, Kurt J. Williams. An Official American Thoracic Society Workshop Report: Comparative Pathobiology of Fibrosis Lung CDisorders in Humans and Domestic Animals. – 2013, may.

2. Moises Selman, Annie Pardo. Role of Epithelial Cells in Idiopathic Pulmonary Fibrosis: From Innocent Targets to Serial Killers // Proc Am Thorac Soc. – 2006, Vol 3, pp. 346-372.

3. Stephan A. Carey. Update On Canine and Feline Pulmonary Fibrosis. Michigan State University College of Veterinary Medicine.

4. Brendan Corcoran. Seminar, summarized by Donna Hegstrom. Idiopathic Pulmonary Fibrosis. 2002, October (опубликовано на сайте Westie Foundation of America, 2003 ).

Кашель у собак

К воспалительным заболеваниям верхних дыхательных путей относят: фарингит, тонзиллит, трахеобронхит, хронический бронхит,аллергический бронхит, бронхоэктазия, коллапс трахеи, Oslerus osleri инфекция. К неопластическим — новообразования медиастинальные, гортанные, трахеальные. Кашель – одно из основных проявлений бронхиальной астмы. Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей с участием разнообразных клеточных элементов. Аллергическая теория её происхождения находит наибольшее подтверждение в клинике, хотя и не разрешает всех спорных вопросов патогенеза. Хотя механизмы развития бронхиальной астмы осуществляются по типу аллергических реакций, но имеет значение и наследственное предрасположение к ней. Наличие предшествующих заболеваний, способствующих возникновению бронхиальной астмы (воспалительные заболевания легких и бронхов, изменение состояния нервной системы и т.д.), является важным, но не обязательным.

Бронхоэктазия – состояние, первично наблюдающееся у собак и характеризующееся необратимым расширением бронхов с аккумуляцией легочного секрета. При этом дыхательные пути становятся шире за счет окружающих тканей, в дальнейшем скапливается секрет с постоянным повреждением легких и колонизацией бактерий. Одной из многих причин бронхоэктазии являются неадекватно леченые инфекционные воспалительные заболевания легких, которые могут привести к выраженному воспалению, деструкции тканей и необратимым. Ингаляция дыма, аспирационная пневмония, радиационное поражение и вдыхание токсинов из окружающей среды могут предрасполагать к повреждению дыхательных путей и колонизации бактерий.

Oslerus osleri инфекция – паразитарное заболевание собак. Самка гельминта достигает 15 мм,а самец – 7 мм, чаше находятся в мелких узелках, локализованных под слизистой оболочкой в трахее и бронхах. Заражение щенков возможно с 4-5 недельного возраста.Взрослая особь паразита живет около 5 месяцев. Диагностируются заболевание посредством трахеоскопии.

К патологии верхних дыхательных путей, приводящих к проявлению кашля, относят и стеноз (сужение) трахеи. Все стенозы трахеи, в зависимости от характера сужения, можно разделить на истинные (собственно) стенозы (пороки развития и рубцовые поражения),компрессионные стенозы (сосудистого генеза, сдавления объемными образованиями) и сужения просвета эндопросветными образованиями. При этом, в каждой группе выделяют врожденные и приобретенные стенозы. Приобретенные рубцовые трахеальные сужения чаще всего являются следствием трахеостомии или длительной интубации, иногда развиваются в результате травматического повреждения, термического или химического ожога. Сосудистая компрессия трахеи наиболее часто вызывается двойной дугой аорты, реже – петлей левой легочной артерии, праворасположенной дугой аорты и аорто-легочной связкой, другими сосудистыми аномалиями. Врожденный стеноз трахеи является аномалией развития стенки трахеи или крупных бронхов, эмбриональные опухоли и кисты средостения. Данная патология чаще всего наблюдается у собак декоративных и карликовых пород любого возраста (йоркширские терьеры, той-терьеры, чихуа-хуа).

К кашлю вследствие патологии верхних дыхательных путей могут привести компрессия бронхов (увеличение левого предсердия, грудная лимфаденопатия), инородное тело, ингаляция. Заболевания нижних дыхательных путей зачастую так же сопровождаются кашлем. По этиологии они бывают воспалительные и паразитарные. К воспалительным относят:

- пневмония (бактериальная, вирусная (чума собак), грибковые (бластомикоз, гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз), протозойные (токсоплазмоз, пневмоцистная пневмония);

- гранулема, абсцесс,

- хронический фиброз легких.

Паразитарные заболевания: дирофиляриоз, Aelurostrongylus abstrusus (кошки);Paragonimus kellicotti (собаки, кошки); Capillaria aerophilia (собаки, кошки); Filaroides hirthi(собаки); Crenosoma Vulpis (собаки), Angiostrongylus vasorum (собаки).

Кашель может возникнуть и на фоне новообразований нижних дыхательных путей -первичных или метастатических, лимфомы.

Большинство из возбудителей грибковых пневмоний обладают зоонозным потенциалом,но заразны только культуры грибов, а не больные животные.

Бластомикоз — системное заболевание с кожными проявлениями, вызванное ингаляцией конидий грибов. Возбудитель – Blastomyces dermatitidis, сапрофит окружающей среды; часто встречается в зонах с песчаной почвой рядом с водоёмами. Заболевание встречается чаще у собак, редко у кошек. Предрасположенность – молодые кобели, особенно спортивных собак.Изначально ингаляция конидий ведет к заболеванию легких, с последующей диссеминацией в лимфатические узлы, глаза, кожу, кости и другие органы.

Гистоплазмоз — системное заболевание с кожной манифестацией, вызванное Histoplasma capsulatum. Возбудитель – сапрофит, широко распространен в окружающей среде, особенно во влажной теплой обстановке часто в связи с фекалиями птиц и летучих мышей. Заражение при вдыхании или поглощении конидий H. capsulatum вначале вызывает поражение легких или ЖКТ, с последующей диссеминации в лимфоузлы, глаза, кожу, ЦНС и другие органы. Культура обладает зоонозным потенциалом (не больное животное). Предрасположенность – молодые кошки.

Кокцидиоидомикоз (синонимы: кокцидиоидоз, кокцидиоидная гранулема, лихорадка долин, пустынный ревматизм, болезнь Пасадаса—Вернике) — болезнь, относящаяся к группе глубоких системных микозов, клинически характеризуется преимущественным поражением органов дыхания, кожи, подкожной клетчатки с образованием свищей и инфильтратов.Хранителем инфекции является почва, в которой происходит развитие гриба с образованием спор. В засушливое время года споры с пылью разносятся воздухом. Заражение происходит при вдыхании инфицированной спорами пыли. Нельзя исключить возможность внедрения спор через поврежденную кожу, а также через слизистые оболочки пищеварительного тракта.

Пневмоцистоз (Pneumocystosis) – интерстициальная пневмония животных и человека, вызываемая простейшим организмом — пневмоцистой (Pneuraocystis carinii).Возбудитель обнаруживается у разных видов животных и у человека. Пневмоцисты — округлые образования, покрытые оболочкой. К возбудителю восприимчивы мыши, крысы,морские свинки, кролики, собаки, овцы, козы, дикие звери. У этих животных регистрировали латентное течение болезни; симптоматика проявлялись лишь при снижении резистентности организма. Источник возбудителя инвазии — больные пневмоцистоносители, выделяющие инцистированных паразитов с лёгочной слизью. Возможен трансмиссивный путь передачи.

Кашель могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания (левосторонняя сердечная недостаточность, в том числе кардиогенный отек легких, легочная тромбоэмболия). Кашель — один из клинических признаков некардиогенного отека легких.

Аллергические заболевания так же могут провоцировать кашель. Регистрируют группу заболеваний, характеризующихся эозинофильной инфильтрацией лёгочной ткани и эозинофилией в периферической крови. К данной группе относятся эозинофильный пневмонит, аллергический бронхит, легочная инфильтрация с эозинофилией, хронический эозинофильный бронхит, эозинофильный легочной гранулематоз, легочный эозинофильный инфильтрат.

Кашель провоцируют врожденные и приобретенные болезни пищевода, желудка и верхних отделов тонкой кишки, предрасполагающие к развитию аспирационной пневмонии.

Заворот долей легкого, системное нарушение свертываемости крови, плевральный выпот, неоплазия грудной стенки зачастую так же являются провоцирующими кашель состояниями. Но основными причинами кашля являются заболевания верхних дыхательных путей и паренхимы легкого.

Статья подготовлена врачами терапевтического отделения «МЕДВЕТ»

© 2014 СВЦ «МЕДВЕТ»