- Болезни крови у кошек симптомы

- Рак крови у кошек

- Этиология

- Клиника лейкоза

- Диагностика и лечение в клинике «ЖИВАГО»

- Болезнь кошачьих царапин (фелиноз) — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Источники инфекции

- Группы риска

- Симптомы болезни кошачьих царапин

- Патогенез болезни кошачьих царапин

- Классификация и стадии развития болезни кошачьих царапин

- Осложнения болезни кошачьих царапин

- Диагностика болезни кошачьих царапин

- Лечение болезни кошачьих царапин

- Прогноз. Профилактика

Болезни крови у кошек симптомы

Вирусный лейкоз (лейкемия) кошек

(вирус лейкоза кошачьих (FeLV, ВЛК))

(вирусный лейкоз кошек)

Вирус лейкоза кошек (ВЛК, FeLV) — это тяжелое вирусное заболевание, характеризующееся злокачественным разрастанием кроветворной ткани, синдромом иммунодефицита, лейкозом и анемией.

Возбудитель.

Возбудителем ВЛК является РНК-содержащий вирус типа C, рода онковирусов, семейства ретровирусов. Имеет диаметр 100-110 нм и сферическую форму. Самый распространенный из ядерных белков имеет молекулярный вес 27000 и, следовательно, называется р27. Оболочка, которая окружает ядро и заключает в себя внешнюю поверхность частицы, имеет внедренные в нее гликопротеиновые спайки. В них находятся антигены, которые стимулируют выработку вирусонейтрализующих антител.

Вирус выделяется инфицированными клетками только в стадии митоза (в стадии интенсивного деления клеток). Эта особенность очень важна в патогенезе ВЛК, так как вирус развивается в основном в тканях, содержащих быстроделящиеся клетки, которые, например, имеются в костном мозге, а также в стволовых клетках эпителиальных поверхностей.

Описаны 3 группы вируса: A, B и C. Причем группы B и C происходят от группы A и являются более патогенными. Группа A связана с длительно-развивающейся лимфомой. Группа C в сочетании с A вызывает смертельную анемию.

Эпизоотология.

Заболевание распространено по всему миру. Признаки заражения обнаруживают примерно у 40% кошек. Однако большинство животных выздоравливает и частота встречаемости виремии значительно меньше (1-2%). Источником возбудителя инфекции являются любые зараженные кошки.

Вирус лейкоза кошек выделяется со слюной, молоком, мочой; инфекция передается контактным путем, главным образом при взаимном вылизывании. Также заражение может происходить воздушно-капельным путем. Возможна передача через укусы блох.

Взрослые кошки менее восприимчивы к вирусу лейкоза, чем котята, и, следовательно, большинство животных, у которых наблюдают виремию, моложе 6 лет. Эта возрастная устойчивость не абсолютна, заболевание более старших кошек возможно при заражении вирусом в большой концентрации или при применении иммуносупрессоров.

Патогенез.

После инфицирования через слюну, содержащую ВЛК, вирус реплицируется в носоглотке и далее распространяется макрофагами в ткани, где может произойти обширное размножение этого вируса, особенно в костном мозге, который состоит из большого количества делящихся клеток.

Вирус интенсивно размножается в костном мозге и, в конечном счете инфицирует все делящиеся клетки и, следовательно, производится в очень большом количестве. Свободный вирус и антиген p27 выделяются в плазму.

Вирус, размножаясь в костном мозге, разносится по кровеносному руслу во многие ткани организма, особенно где есть делящиеся клетки, такие как эпителиальные клетки ротоглотки, верхних дыхательных путей и слюнных желез, с последующим выделением вируса.

Инкубационный период.

Период между инфецированием и первым появлением вируса в крови состовляет приблизительно от 4 до 30 недель.

Большинство кошек, подвергшихся воздействию ВЛК, испытывают временную виремию, после которой они явно выздоравливают. После попадания инфекции в носоглотку степень распространения вируса в организме различается. У некоторых животных он может не достичь костного мозга вплоть до окончания инфекции. При этом на возбудитель будет оказываться воздействие со стороны антител организма животного, образующихся в сыворотке крови после попадания вируса в организм. У других кошек инфекция заходит так далеко, что появляется транзитная виремия (длительное присутствие вируса в кровеносном русле) до того, как вирус будет элиминирован (ликвидирован). Продолжительность транзитной виремии кошки, как правило, колеблется и может состовлять от 1-2 дней до 8 недель. В период транзитной виремии кошки, как правило, выделяют вирус из ротовой полости.

У половины кошек, которые излечились от ВЛК-инфекции, вирус не элиминируется из организма немедленно, а сохраняется какое-то время в клетках костного мозга. Однако эти клетки не выделяют вирус в достаточном количестве, чтобы возникло виремия или чтобы вирус выделялся из ротовой полости. Латентные инфекции самым эфективным образом выявляются биопсией костного мозга.

Латентное состояние, как правило, является транзитным, однако 10% кошек остаются инфицированными по крайней мере на три года.

Клинические признаки.

Вирус лейкоза вызывает ряд дегенеративных и пролиферативных изменений миелоидной, лимфоидной и эритроидной тканей. Основной вид опухолей, связанных с инфекцией вирусом лейкоза, — лимфомы. Существуют различные их формы (средостенная, алиментарная и др.), отличающиеся характером распространения опухолевых клеток по лимфатической системе. Встречаются экстранодулярные лимфомы, появляющиеся в любых тканях организма. Многие из опухолей сопровождаются незначительной потерей массы, вялостью и отсутствием аппетита, но иногда наблюдаются более специфичные клинические признаки:

– средостенная лимфома, которая может сопровождаться диспноэ и регургитацией, а также потерей способности грудной клетки к сжатию в краниальной части. Иногда встречается синдром Хорнера (расстройство симпатической иннервации глаза, проявляющееся сужением зрачка, сужением глазной цепи, западанием глазного яблока и сухостью кожи на лицевой части с этой же стороны);

– алиментарная лимфома, при которой отмечают склонность к диарее, с рвотой или без, а также характерная потеря веса;

– лимфома спинного мозга, которая часто вызывает острые нервные симптомы, развивающиеся после начального бессимптомного периода;

– лимфома почек, при кторой отмечаются склонность к двухстороннему их увеличению и развитию почечной недостаточности.

Общим клиническим признаком у кошек, зараженных вирусом лейкоза, является подавление функции иммунной системы. Клинические признаки, связанные с иммуносупрессией, сходны с таковыми при заражении вирусом иммунодефицита кошек. С вирусом лейкоза могут быть связаны различные другие заболевания, например: гломерулонефрит, тяжелый гастроэнтерит и нарушение репродуктивной функции.

Диагноз.

Ветеринарная клиника «Котофей» для диагностики ВЛК использует иммунохроматографический метод анализа. Этот метод основан на принципе тонкослойной хроматографии и включает в себя реакцию между антигеном и соответствующем ему антителом в биологических материалах. Проводится с помощью специальных тест-систем в нашей лаборатории.

Лечение.

Эффективного лечения лейкоза кошек не существует. Лечение сводится к так называемой симптоматической терапии, направленной на устранения последствий вируса.

Выбор антибактериального препарата зависит от локализации патологического процесса.

Хороший, но кратковременный терапевтический эффект при тяжелой анемии дает переливание крови. Эту процедуру необходимо повторять с интервалом в 10-14 дней, поскольку костный мозг больных кошек не в состоянии образовывать необходимое для нормальной жизнедеятельности количество эритроцитов.

Для лечения лимфом используют химиотерапевтические средства. Хотя в результате их приминения, опухоль обычно быстро сокращается в размерах, периоды ремиссии не превышают нескольких месяцев.

Профилактика.

Профилактика данной инфекции должна включать вакцинацию кошек, своевременное распознавание заболевания и изоляцию всех вирусоположительных кошек из питомников и мест их группового содержания.

Котята, рожденные от иммунизированных кошек, получают колостральный иммунитет с молозивом матери. Через 6-8 недель он ослабевает, и котята становятся восприимчивы к заболеванию и нуждаются в вакцинации.

В настоящее время для профилактики заболевания разработана и доступна вакцина против лейкоза кошек PureVax FeLV компании Merial (Франция).

Все права на материал защищены!

При перепечатке или использовании материалов из настоящей статьи ссылка на сайт ветклиники «Котофей» обязательна!

При работе над статьёй использовались материалы из общедоступных источников, интернета, учебников и собственного опыта работы сотрудников ветклиники Котофей.

Рак крови у кошек

Рак крови или лейкоз – это поражение костного мозга ретровирусом FeLV, в результате чего вырабатываются дефектные иммунные тельца. Это приводит к снижению защитных сил организма, а на поздних стадиях – к возникновению опухолей, которые обычно локализуются в лимфатических узлах и называются лимфомами. Также отмечаются различные системные расстройства – поражение кожи, слизистых и расстройства поведения питомца.

Если кошка здорова, лейкемия может никак не проявиться. Только своевременная помощь ветеринара поможет быстро обнаружить заражение вирусом и провести неотложные мероприятия. При своевременном обращении к врачу прогноз благоприятный, заболевание можно купировать.

Этиология

Ретровирус у кошек похож на возбудителя СПИДА у человека, он также поражает иммунную систему. Только клиника развивается не у всех кошек, а только у животных со слабым иммунитетом. Считается, что около 70% питомцев в своей жизни сталкивались с вирусом FeLV, у большинства иммунная система справляется с ним в первые 2-3 дня после контакта. Если животное ослаблено, возбудитель проникает в кровь и добирается до костного мозга, стимулируя выработку дефектных клеток крови.

Заражение обычно происходит:

- через слизистые при длительном контакте;

- при укусах или груминге;

- от больной матери к потомству трансплацентарно;

- через общую посуду.

Всего существует 5 стадий заражения: инвазия возбудителя в слизистую, распространение по организму, поражение лимфатических узлов, затем в процесс вовлекается костный мозг. На последней ступени вирус постоянно циркулирует в кровотоке и поражает здоровые ткани.

Клиника лейкоза

Различают три типа вирусов, которые вызывают рак крови – они провоцируют разные проявления, но есть и общие симптомы. Поскольку кровь является биологически активной жидкостью, которая циркулирует по всему организму, отмечается расстройство всех органов и систем. В первую очередь страдают ткани, контактирующие с окружающей средой и болезнетворными бактериями: кожа и слизистые. Из-за ослабления иммунитета на них появляются высыпания, гнойники, а раны начинают заживать дольше.

Для рака крови характерно:

- на начальных стадиях: снижение веса, повышение температуры тела, обезвоживание;

- частые проявления инфекционных болезней и местных воспалительных реакций из-за снижения иммунитета;

- поражения десен, языка, конъюнктивы глаза, кожи, расстройства кишечника;

- на поздних стадиях развиваются анемии, лейкозы, дефицитные состояния.

Когда лейкоз только проявляется, его ошибочно путают с простудными заболеваниями, отравлениями или авитаминозами. Многие хозяева начинают лечиться в домашних условиях, ведь клиника не предвещает опасных осложнений. А это серьезная ошибка, если запустить болезнь, она может привести к летальному исходу.

Диагностика и лечение в клинике «ЖИВАГО»

Своевременное выявление лейкоза – это благоприятный прогноз. Доктор назначит анализы и по отклонению от нормы сможет поставить точный диагноз. Лечение подбирается в зависимости от стадии, при его проведении за питомцем наблюдает доктор и корректирует дозировки. Если хозяева сразу обратились к ветеринару, вирус можно ликвидировать еще до внедрения в иммунную систему, пока в костном мозге не появились онкологические очаги.

Самолечение рака крови очень опасно. Сегодня не существует эффективных средств народной медицины от данного заболевания. Если тянуть с визитом к ветеринару, кошка может погибнуть от лимфом или опухолей жизненно важных органов. Лучше сразу обратиться к специалисту.

Специализация: лабораторная диагностика, дерматология

Болезнь кошачьих царапин (фелиноз) — симптомы и лечение

Что такое болезнь кошачьих царапин (фелиноз)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Агапова Сергея Анатольевича, венеролога со стажем в 38 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Болезнь кошачьих царапин (лихорадка от кошачьих царапин, фелиноз или регионарный небактериальный лимфаденит) — это острая бактериальная зоонозная инфекция, передающаяся преимущественно от кошек. Она характеризуется региональным лимфаденитом (воспалением лимфоузлов), кожной сыпью и иногда поражением глаз, нервной системы и внутренних органов. [1]

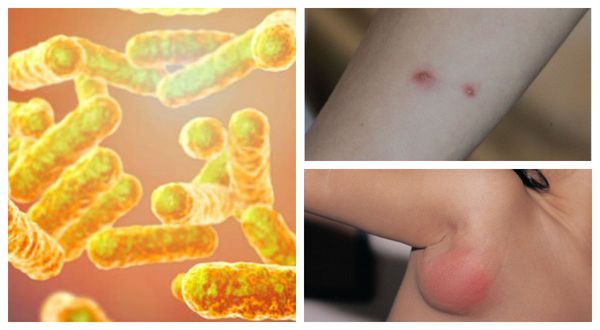

Причиной заболевания является инфицирование бактерией Bartonella henselae (бартонелла хенсели), которая была выделена у людей и млекопитающих и представляет собой мелкую плеоморфную, факультативную, грамотрицательную и внутриклеточную бациллу.

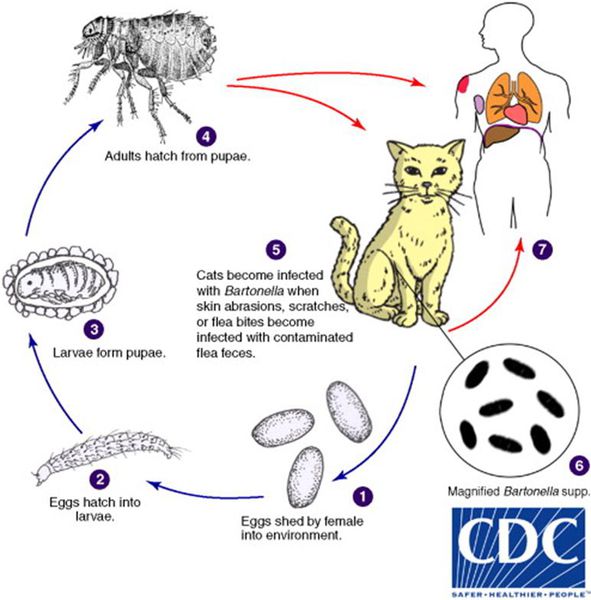

Источники инфекции

Кошки являются естественным резервуаром и переносчиком B. henselae, при этом сами животные от этого не страдают. В ряде исследований, проведённых в США, у 28% обследованных кошек были обнаружены антитела против причинной бактерии, причём из них 56% котят моложе года и 34% кошек от года и старше обладали иммунитетом к бациле. Также исследование показало, что у бездомных кошек (61%) B. henselae в крови выявлялись гораздо чаще, чем у домашних (21%). [2]

Котята моложе 12 месяцев в 15 раз чаще передают инфекцию, чем взрослые кошки, из-за наличия бактерии B. henselae в крови и большей склонностью к нанесению царапин.

Передача инфекции между кошками происходит при укусах кошачьей блохи Ctenocephalides felis или заглатывании их продуктов жизнедеятельности. Поэтому люди, у которых дома есть хотя бы один котёнок с блохами, имеют в 29 раз больше шансов заразиться бацилой, чем те, у чьих животных в шерсти не было блох. [3]

Собаки также являются источником заражения, но гораздо реже, чем кошки — всего в 5% случаев. [4] Также сообщается о единичных случаях возникновения заболевания при контактах людей с морскими свинками, кроликами и обезьянами. [1]

Помимо прочего, доказана роль в передачи инфекции иксодового клеща Ixodes ricinus (собачий клещ), который часто нападают и на людей. [5] Описан случай семейного заражения бартонеллами при их укусах. [6]

Варианты передачи инфекции человеку при укусах кошачьих блох и от человека к человеку не подтверждены. [2]

Пути передачи инфекции:

- Царапины. 75-90% пациентов с фелинозом незадолго до появления заболевания отмечали поверхностную травму кожи при контакте с кошкой. Дело в том, что блохи, находясь на животном, выделяют экскременты, которые содержат бактерии. Когда кошка царапает свою кожу (например, при почёсывании), её коготь загрязняется отходами жизнедеятельности, и в дальнейшем при нанесении травмы человеку происходит передача инфекции. [1]

- Укусы и ослюнения травмированной кожи — связаны с нахождением бактерий в слюне животных. [1]

Распространенность заболевания в мире и в Российской Федерации не известна. Заболеваемость в США среди амбулаторных пациентов составляет приблизительно 9,3 случая на 100 000 человек в год, причём ежегодно регистрируется до 20 000 новых случаев. [7] Примерно 70-90% случаев заболевания происходят в осенние и ранние зимние месяцы. Предполагается, что сезонность связана с повышением рождаемости котят в середине лета и с увеличением заражённости блохами. [8]

Группы риска

Заболевания чаще встречается у людей моложе 18 лет (от 55 до 80% случаев). Это связывают с тем, что именно дети и подростки чаще всего играют с котятами. [9]

Также стоит отметить, что заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин, в соотношении 3:2. Одной из гипотез, объясняющих более высокую заболеваемость среди мужчин, является тенденция к более грубой игре с котятами и кошками и, следовательно, повышенному риску укусов и царапин. [1]

Симптомы болезни кошачьих царапин

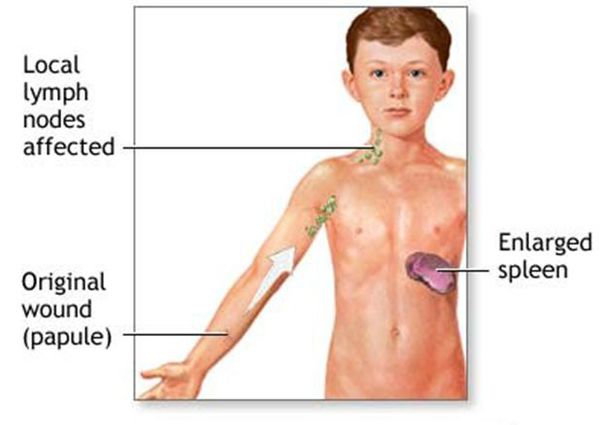

Первичный очаг (инокуляция) — наблюдается в 90% случаев и возникает на месте зажившей царапины. В основном располагается на кистях и предплечьях, реже на лице, туловище и ногах. Вначале отмечается эритематозное пятно, которое существует совсем недолго и трансформируется в плоскую папулу синюшно-красного или телесного цвета с чёткими неровными границами. Размером возникшая папула может быть от нескольких мм до 1-2 см в диаметре. Иногда несколько папул расположены линейно по ходу царапины. В некоторых случаях в основании папулы имеется болезненный инфильтрат до 3-5 см в поперечнике. У отдельных пациентов вместо папул возникают пузыри или пустулы. Примерно в половине случаев в последующем формируется эрозивный или язвенный дефект, заживающий с образованием рубца. [10]

Региональный лимфаденит — основной симптом заболевания. При классической болезни кошачьих царапин регионарная лимфаденопатия возникает через 1-3 недели после появления первичного очага и продолжается до нескольких месяцев. У 85% пациентов поражается одна группа лимфоузлов: чаще всего подмышечные и эпитрохлеарные (46%), в области головы и шеи (26%), а также в паховой области (17,5%). В большинстве случаев воспаляются одиночные лимфоузлы, реже множественные, они могут располагаться как в границах одной анатомической области, так и в нескольких (генерализованная лимфаденопатия — редкое явление).

Поражённый лимфатический узел плотный, подвижный, при пальпации умеренно болезненный, в диаметре может достигать 1-5 см. Кожа над ним гиперемированна. В 10-50% случаев происходит спаивание лимфоузлов с окружающими тканями, их нагноение с образованием густого жёлто-зелёного гноя и последующим вскрытием с образованием язвенного дефекта. [11]

Окулогландулярный синдром Парино — одновременное образование одностороннего гранулематозного конъюнктивита (возникновение гранулём в виде жёлто-белых узелков от 1 до 5 мм) и увеличенного лимфатического узла перед ушной раковиной на той же стороне лица. Встречается в 2-8% случаев и связан с попаданием на конъюнктиву глаза слюны заражённых животных или фекалий блох. Конъюнктивит в течение нескольких недель регрессирует без рубцевания. [12]

Лихорадка — повышение температуры тела до 38-39°С с ознобом, миалгией и артралгией (болью в мышцах и суставов). Возникает у 25-30% пациентов с образовавшимся лимфаденитом.

Генерализованная сыпь — скарлатино-, кореподобная или уртикарная сыпь на туловище, реже на конечностях. Наблюдается на фоне общих проявлений. В редких случаях возникает пятнисто-папулёзная сыпь или элементы по типу узловатой эритемы. Высыпания держатся от 2-5 дней до 2-5 недель. [10]

Патогенез болезни кошачьих царапин

При попадании в организм иммунокомпетентных пациентов Bartonella в местах инокуляции (заражения) вызывает гранулематозный и лейкоцитарно-лимфоцитарный ответ. Инфекция распространяется через лимфатические пути, вызывая воспаление в лимфатических узлах. В некоторых случаях происходит проникновение бактерий в кровь с развитием бактериемии и поражения нервной системы и внутренних органов.

Основным вирулентным агентом считается белок наружной мембраны OMP 43 кДа, который способен связывать эндотелиальные клетки.

Как показывают исследования, B. henselae проявляет более низкую биологическую активность по сравнению с классическими грамотрицательными микробами, что объясняет выживание, внутриклеточный рост и размножение бактерий внутри фагоцитарных клеток.

У пациентов с ослабленным иммунитетом (в частности, ВИЧ-инфицированных) ответ организма на заражение может привести к бациллярному ангиоматозу (избыточному разрастанию сосудов). Стимулировать ангио пролиферацию (появление новых кровеносных сосудов) бактерия B. henselae способна благодаря функции белка адгезина А, который может сцеплять поверхности клеток. [13]

Классификация и стадии развития болезни кошачьих царапин

Международная классификация болезней 10 пересмотра кодирует заболевание как A28.1 Лихорадка от кошачьих царапин.

Клиническая классификация предполагает выделение трёх форм болезни: [10] [14]

- классическая форма (кожно-железистая) — поражение кожи и лимфатических узлов;

- атипичные формы:

- глазной вариант (окуло-гландулярная форма) — поражение глаз;

- неврологический вариант (нейро-гландулярная форма) — поражение нервной системы;

- висцеральный вариант — поражение печени, селезёнки, сердца, реже лёгких и кишечника;

- бациллярный ангиоматоз — тяжёлое течение заболевания у лиц с ослабленным иммунитетом.

Стадии развития заболевания:

- инкубационный период — длится от 5 до 60 дней (в среднем — две недели);

- инокуляция — появление первичного очага, который существует на протяжении нескольких недель;

- стадия регионального лимфаденита — наступает через 1-3 недели после появления первичного очага и длится от нескольких недель до нескольких месяцев;

- регрессирование симптомов — может продолжаться около 3-6 месяцев, иногда дольше.

Осложнения болезни кошачьих царапин

Бациллярный ангиоматоз

Наблюдается у людей с ВИЧ-инфекцией, после трансплантации сердца и почек и очень редко — у иммунокомпетентных лиц. Характеризуется длительной лихорадкой, болями в суставах, снижением массы тела и спленомегалией (увеличением селезёнки). На фоне этих проявлений возникает сыпь в виде: множественных распространённых ангиоматозных (сосудистых) и подкожных узлов, папул, похожих на пиогенную гранулёму, и эритематозных инфильтрированных бляшек диаметром от 1 мм до нескольких см. Течение тяжёлое, часто с летальным исходом. [15]

Подострый эндокардит

У части пациентов наблюдается поражение одного или несколько сердечных клапанов, эндокарда на внутренней поверхности стенок сердца или межжелудочковой перегородке, причем культуральное исследование крови не выявляет бактерий. [16] Это осложнение может сопровождаться повышением температуры, сердечной недостаточностью и одышкой.

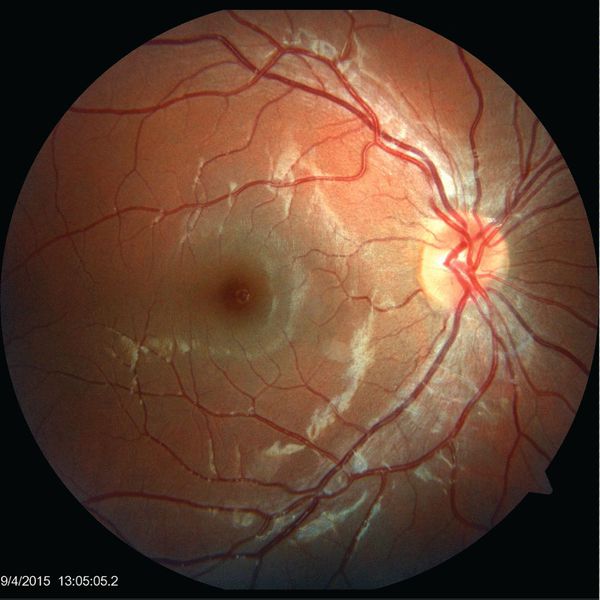

Офтальмологические осложнения

Поражения глаз отмечаются у 2-6% пациентов и включают:

- нейроретинит — воспаление сетчатки глаза и зрительного нерва;

- папиллит — воспаление части зрительного нерва;

- неврит зрительного нерва;

- очаговый или многоочаговый ретинохориоидит — воспаление сосудистой оболочки глаза и сетчатки;

- панувеит — воспаление всех частей сосудистой оболочки галаза;

- окклюзию вен и артерий сетчатки, приводящую к её отслоению. [17]

Неврологические осложнения

Нарушения центральной нервной системы встречаются у 1-2% пациентов и включают атаксию, паралич черепных нервов и деменцию у пожилых людей. У детей обычно возникает энцефалит или асептический менингит. [18]

Гранулематозный гепатит и спленит (острое воспаление селезёнки)

Поражение печени и селезёнки, сопровождается генерализованной лимфаденопатией, длительной волнообразной лихорадкой, повышением уровней аминотрансфераз и множественными и диффузными гипоэхогенными зонами, определяемыми во время ультразвукового исследования и томографии. [19]

Диагностика болезни кошачьих царапин

Постановка диагноза основывается на данных анамнеза (наличие контакта с кошкой), клинических данных (присутствие первичного очага и регионального лимфаденита) и, при необходимости, данных лабораторных исследований:

- Общий анализ крови — при болезни кошачьи царапин обнаруживаются лейкоцитоз, лимфоцитоз и повышенная СОЭ.

- Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — определение ДНК возбудителя на основе материала, взятого из первичного очага поражения или при биопсии лимфатического узла и крови. Специфичность данного обследования составляет почти 100%, но его чувствительность колеблется от 43% до 76%. [20]

- Культуральное исследование — посев материала из очагов поражения, аспирата из лимфатических узлов и крови. Специфичность анализа — 100%, чувствительность — 70-80%. [2] Метод требует специальных сред и времени (более трёх недель).

- Серологическое исследование — определение антител к B. henselae в крови методом ИФА (иммуноферментного анализа). Титры IgG менее 1:64 свидетельствуют о том, что у пациента нет текущей инфекции. Титры от 1:64 до 1:256 предполагают возможное наличие инфекции — рекомендовано повторное тестирование через 10-14 дней. Титры, превышающие 1:256, указывают на присутствие активной или недавней инфекции. Положительный тест на IgМ предполагает острое заболевание. [21]

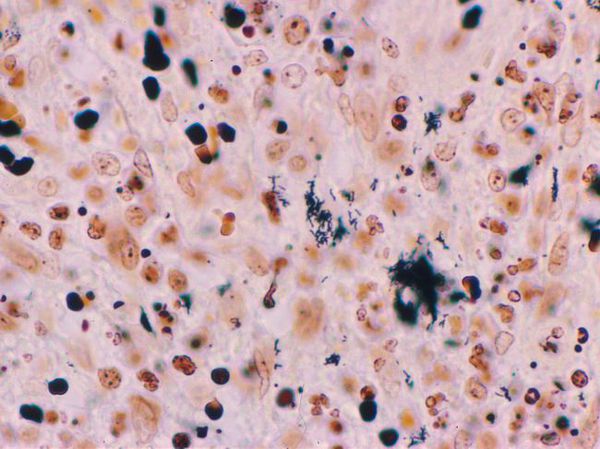

- Биопсия материала из первичного очага поражения — показывает выраженные очаги некроза в дерме, окружённые эпителиоидными и гигантскими клетками и эозинофилами. При окраске по Уортину — Старри определяются мелкие бактерии разной формы.

- Рентгенологическое исследование лимфатических узлов, УЗИ и томография печени и селезёнки — проводятся по показаниям.

- Исследование на ВИЧ-инфекцию и подсчёт количества СD4 клеток в крови — проводят при подозрении на бациллярный ангиоматоз.

Дифференциальная диагностика проводится со следующими заболеваниями:

- бактериальный гнойный лимфаденит, вызванный другими микроорганизмами;

- инфекция, вызванная атипичными микобактериями;

- инфекционный мононуклеоз;

- споротрихоз;

- туляремия;

- цитомегаловирусная инфекция;

- саркоидоз;

- злокачественные новообразования.

Лечение болезни кошачьих царапин

Иногда в случаях стандартного течения заболевания применяют тепловой местный компресс или прибегают к физиотерапевтическому воздействию на область изменённых лимфоузлов (диатермии и УВЧ-терапии). Однако особого терапевтического эффекта эти метода не оказывают, так как большинство случаев фелиноза проходят самостоятельно, без лечения. Поэтому при классической форме болезни никаких действий предпринимать не нужно.

У некоторых пациентов могут развиться осложнения от распространения процесса. В таком случае рекомендовано назначение азитромицина, при применении которого лимфаденит регрессирует быстрее по сравнению с отсутствием лечения: [22]

- для взрослых и детей с весом > 45,5 кг: 500 мг в день, затем по 250 мг в течение четырёх дней;

- для детей с весом ≤ 45,5 кг: 10 мг/кг в первый день, затем по 5 мг/кг в течение четырёх дней.

При необходимости и наличии осложнений могут применяться другие антибиотики: пенициллины, тетрациклины, цефалоспорины и аминогликозиды и их комбинации.

Если есть нагноение, который сопровождается общими симптомами и лихорадкой, то показана аспирация гноя. Это позволит облегчить течение заболевания.

Прогноз. Профилактика

Прогноз благоприятный: при отсутствии осложнений заболевание спонтанно регрессирует без лечения в течение 3-4 месяцев. Тяжёлые формы заболевания встречаются крайне редко.

Меры профилактики, рекомендованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США: [23]

- После укуса кошки необходимо немедленно промыть место повреждения водой с мылом, чтобы продизинфицировать рану.

- Каждый раз мыть руки с водой и мылом после игры с кошками, особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой.

- Поскольку котята младше одного года наиболее опасны для заражения из-за наличия бактерий в крови, людям с ослабленной иммунной системой следует заводить кошек старше одного года.

- Не рекомендуется играть или гладить бездомных кошек.

- Нельзя позволять кошкам зализывать открытые раны и царапины на коже.

- Следует подстригать когти кошек.

- Необходимо постоянно использовать одобренные ветеринаром средства для борьбы с блохами.

- Кошке следует держать в помещении, чтобы уменьшить их контакт с блохами и избежать заражения.